大学院工学研究科応用理化学専攻1年次生のアブドラ・ビン・タミムさん(指導教員=工学部機械工学科・堺公明教授)が、6月22日から27日まで中国・威海市で開催された第32回原子力工学国際会議(The 32nd The International Conference on Nuclear Engineering =ICONE 32、主催:米国機械学会、日本機械学会、中国原子力学会)の学生セッションに参加し、ベストペーパー賞を受賞しました。同会議は、世界中から原子力産業に関係する従事者や各国政府の担当者、専門家・研究者らが集い、技術的な課題や最先端の解決策をめぐる発表や議論が交わされるものです。学生プログラムも設けられ、将来の原子力専門家の育成も促進しています。

その一つである学生セッションは、世界中の学生から寄せられた論文を専門家の査読による一次審査を経て、さらにブラッシュアップした論文のうち2次査読を通過した約60名が最終的に”Qualified Student(資格学生)”に認定され、米国機械学会からの招待と日本機械学会の助成を得て会議で発表するものです。今回は北米地区から15名、日本を含むアジア地区から15名、中国地区から15名、ヨーロッパ地区から15名の学生が選出。発表と討論を含む15分の一般講演を経て、各国の審査員により各地区から5名がベストペーパー賞に選出されました。

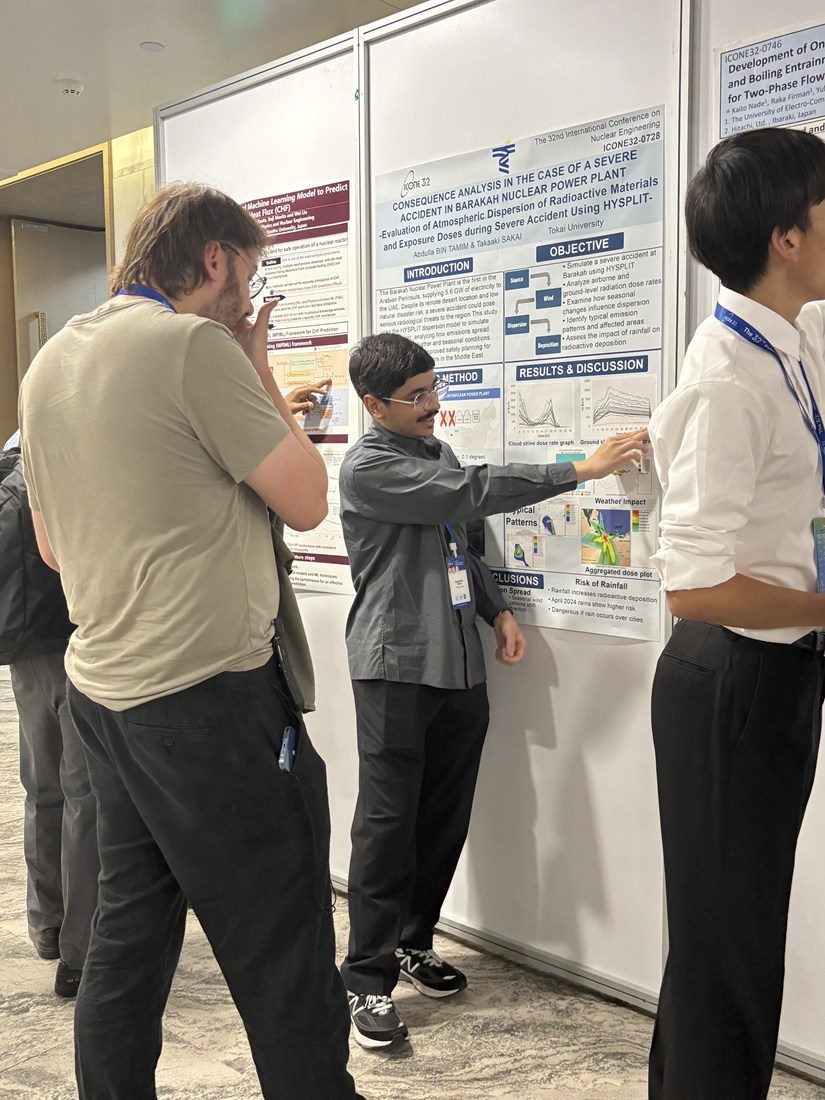

ビン・タミムさんは、自身の出身国であるアラブ首長国連邦(UAE)にあるアラビア半島初の原子力発電所「バラカ原子力発電所」について検証した論文「Consequence Analysis ㏌ the Case of a Severe Accident ㏌ Barakah Nuclear Power Plant-Evaluation of Atmospheric Dispersion of Radioactive Materials and Exposure Doses during Severe Accident Using HYSPLIT(バラカ原子力発電所にて過酷事故が発生した場合の影響分析-HYSPLITを用いた過酷事故時の放射性物質の大気拡散と被ばく線量の評価-)」を発表。同発電所で重大な事故が発生した場合を想定し、周辺に深刻な影響を与えるリスクついて、アメリカ海洋大気庁の大気拡散シミュレーションコードHYSPLITプログラムを用いて解析した結果を発表しました。

ビン・タミムさんは、「会議に参加した学生の多くは博士課程で、修士課程の自分は受賞できるかどうか自信がありませんでした。しかし、ワークショップやテクニカルツアー、全体会議を通して原子力分野に関する知識と経験を広げ、世界各国の専門家を前に発表できたことは一生に一度の貴重な経験です」と振り返りました。今後の抱負について、「東海大学での研究が国際的に認められたことを大変誇りに思い、大学からのサポートに心から感謝しています。会議で出会った多くの専門家から、これからも学問の道を歩み続けて博士号を取得するよう強く勧められたので、さらに学びを深めたいと考えるようになりました」と話しています。