国際学部では5月30日に品川キャンパスで、ルワンダ共和国からガテラ・ルダシングワ・エマニュエル氏とルダシングワ(吉田)真美夫妻を講師に招き、国際理解講座「ルワンダ大虐殺から31年-義足を作り続けて」を開催しました。本講座は、社会で活躍する人にあらゆる実例を語ってもらうことで、学生たちにグローバルキャリアへの関心や世界に出ていくきっかけをつくることを目指しています。当日は、本学科の3年次生ら約130名が聴講しました。

アフリカ大陸にあるルワンダでは1994年に国民を二分する対立が激化し、ジェノサイド(大虐殺)が起きました。ガテラさんと真美さんはその翌年から現地に入り、97年には首都キガリに同国初の義肢製作所を開設。以来、紛争や地雷により手足を失ったルワンダの人々に義肢を提供し、現地での義肢装具士の育成に取り組む一方、日本を訪れる度に活動を紹介して協力を呼びかけています。

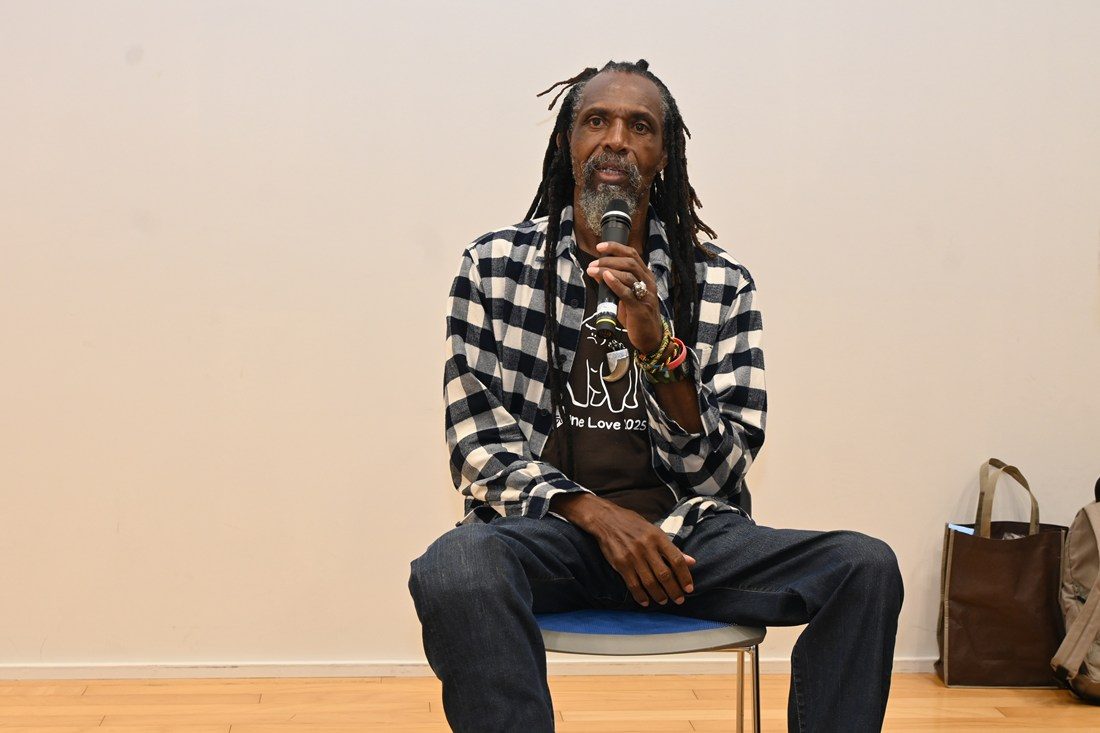

講演ではまず荒木圭子教授(学部長)が、現地で約30年にわたり義足製作を続ける夫妻の活動を紹介。続いてルダシングワ夫妻が登壇しました。最初に真美氏が義肢装具士として紛争によって傷ついた人たちに義肢を提供するために初めてルワンダを訪れた際にガテラさんと出会い、一緒に義足作りに取り組むようになった経緯を紹介。「障がいのある人々が義肢を装着することで仕事やスポーツができるようになり、そこから希望や可能性を見出してもらいたいとの思いで続けています」と話しました。真美氏は豊富な映像と共にルワンダの歴史や気候風土を紹介。紙幣の絵柄の変遷を追いながら、30年で大きく発展し様変わりしたルワンダの様子を解説しました。ガテラさんは、自身が目撃したジェノサイドの惨状や、その遠因となったヨーロッパ諸国による植民地政策などの歴史を真美氏の通訳で解説。「ジェノサイドを経て生まれ変わったルワンダは大変若い国です。これから国を担う若者たちに命と平和の大切さを伝えるために、悲劇を語り継いでいます」と話しました。続けて、「恨みや憎しみで仕返ししてはいけない。ルワンダには“山と山は出会わないが人と人は出会う”という言葉があります。皆さんも、多くの人と出会い、これからの人生を形作ってほしい」と語りかけました。

聴講した学生からは、「ジェノサイドの加害者と被害者たちが共存しようと模索しているのはとてもすごいことだと思いました」「日本の福祉制度の手厚さをあらためて感じ、支援のあり方や社会のあり方について考えました」「義肢はただの道具ではなく、失われた自由や自信を取り戻すための希望そのものだと思いました」といった感想が聞かれました。