医学部では8月27日に東京都内で、今秋から付属八王子病院で開始する「膝下血管病変向け薬剤溶出型ステントシステム」の医師主導治験に関する記者説明会を開催しました。このシステムは、重度の動脈硬化症に伴う膝下の血管病変に対する治療と患者のQOL(生活の質)向上に資する、日本発・世界初の革新的な医療機器です。当日は、開発者で治験調整医師の長谷部光泉教授(付属八王子病院画像診断科、血管内治療センター)、治験責任医師の小川普久准教授(同)と共に、大上研二医学部長、本病院の野川茂病院長が登壇し、医療機器の特長や治験の概要を説明。多数の新聞社・専門誌記者が参加し、会場とオンラインの双方で活発な取材が行われました。

下肢閉塞性動脈疾患(LEAD)は動脈硬化により血管が狭窄・閉塞して血流が滞る病気で、世界に2億人以上の潜在患者がいるとされています。症状が悪化して下肢の切断に至った場合には5年後の生存率が50%を下回ることが知られています。この病気は良性疾患でありながら、ある種のがんよりも5年生存率が低くなるため、早急に血流を回復させる必要があります。現在、膝上の血管ではバルーンカテーテルを用いて血管を広げる治療や外科的なバイパス手術、ステントと呼ばれる網目状の金属の管を血管内に留置する治療が行われていますが、細くて血流が遅く、石灰化などの病変が多い膝下の血管への適用は難しく、治療後に血管が再狭窄する患者が多いため、有効な治療法の開発が切望されていました。

医学と工学の両方の博士号を持つ長谷部教授は、この課題の解決に向けて2003年に医工連携の研究チーム「Hasebe Research Group」を結成し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「医療分野研究成果展開事業 先端計測分析技術・機器開発プログラム」(2018年~2022年)、「橋渡し研究プログラム・シーズF」(2022年~現在)」、日本学術振興会「科研費基盤研究B」をはじめとする公的研究費の支援を受けて研究を推進。直径5mm以下の細い血管にも長期間留置できる薬剤溶出型ステント「BioStealth™Stent」(バイオステルス・ステント)と、それを安全に届ける世界最小径のデリバリーシステムを新たに開発しました。

この医療機器は、血管の屈曲や蛇行に耐えられるニッケルチタン製の極薄ステントを、コンピューターシミュレーションを駆使して設計したものです(同・亀井俊佑助教、長谷部教授ら)。ステント表面には、血栓付着を防ぎつつ血管内皮細胞の早期修復を促すナノレベルの「ダイヤモンドコーティング」を施しました。その上に、時間とともに溶ける特殊なポリマーを重ね、薬剤を内包。薬剤は留置直後から徐々に放出され、平滑筋細胞の異常な増殖を抑えながら、血管再生(早期内皮化と血管の自然修復)を促進します。その結果、ステントは体内で異物として認識されにくく(ステルス化)、再狭窄や閉塞が起こりにくいという画期的な特長を持ちます。

今回の医師主導治験は、この革新的ステントシステムの安全性と有効性を検証するもので、医学部付属八王子病院(小川普久准教授)をはじめ、大阪けいさつ病院(飯田修先生)、小倉記念病院(安藤献児先生・曽我芳光先生)、東京ベイ・浦安市川医療センター(仲間達也先生)で実施されます。

記者説明会では長谷部教授が、「医師が臨床現場で見出したアンメット・メディカル・ニーズの解決を目指し、医学と化学、素材、薬学の専門家が連携して研究開発に挑んできました。日本とアメリカで繰り返し実施した動物実験では、ステント留置から6カ月後のバイナリー再狭窄(病変部の血管内腔が50%以上狭窄)が一例もなく、炎症や血栓の出現も見られず、極めて良好な結果を得ています。今年2月には治験に必要な非臨床試験を完了し、6月には独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に治験届を提出して受理されました。この治療をいち早く世界中の患者さんに届けられるよう努力を続けます」と述べ、小川准教授は、「この治験の成功が、確かなエビデンスを持つ治療法を世界に先駆けて患者さんに届けるための鍵になります。一人でも多くの患者さんの下肢とQOLを守るため、必ず成功させたい」と意気込みを語りました。

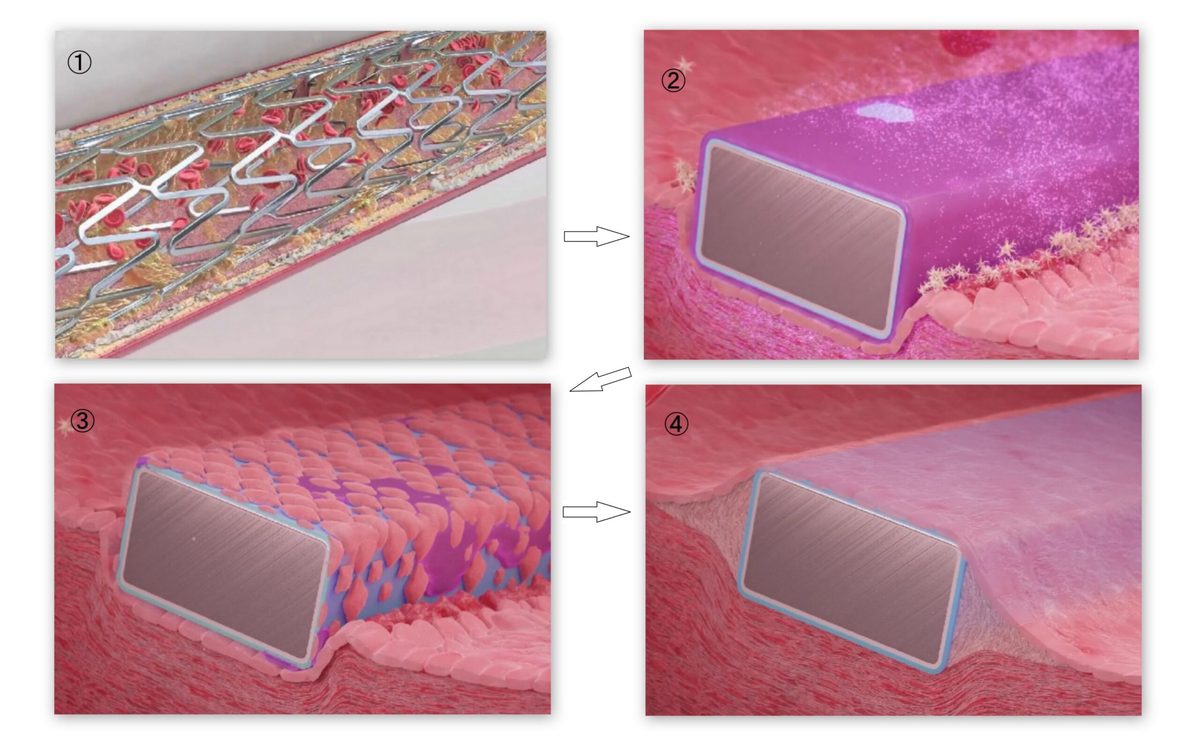

【図:体内で異物として認識されないBioStealth™Stent】

②ステント留置後の断面(拡大像)。ステント最外層のポリマーから再狭窄を防ぐ(血管平滑筋細胞の過剰増殖を抑制する)薬剤が溶出され、同時にポリマーの分解が虫食い的に進む。ポリマー層の下はフッソ添加ダイヤモンドライクカーボンでコーティングされているため、血栓を誘発する血小板の付着を防ぐ

③ ポリマー層が虫食い的に溶けていく中で、その下の層のダイヤモンドコーティングに血管内皮細胞が早期に付着し、ステントの表面を覆って血管修復が進んでいく

④ステントは一層の内皮細胞で完全に覆われ、ステルス化(隠れた状態)する

※資料提供=Global Vascular株式会社(Hasebe Research Groupから派生した、ステント開発設計を行っている東海大学・慶應義塾大学発のスタートアップ企業)