体育学部の教員が7月12日、13日に湘南キャンパスで開催された「第33回日本運動生理学会大会」を企画・運営しました。生涯スポーツ学科長の八田有洋教授が大会長、競技スポーツ学科の丹治史弥講師が事務局長を務め、大学院体育学研究科の大学院生やスポーツ医科学研究所の教職員らが運営をサポート。「ウェルビーイングとコンディショニング」をテーマに多彩なプログラムを展開し、体育学や医学、健康科学をはじめ農学や栄養学など幅広い分野から、2日間で延べ400名を超える研究者らが参加しました。

開会式では、名誉大会長を務めた体育学部の内山秀一学部長(大学院体育学研究科長)が登壇。「運動生理学は生涯にわたるウェルビーイングの基盤となる学問領域です。基礎・応用から実践に至るさまざまな視点からの研究発表や意見交換を通じて、新たな知見やネットワークが生まれる機会となるよう祈念します」とあいさつしました。

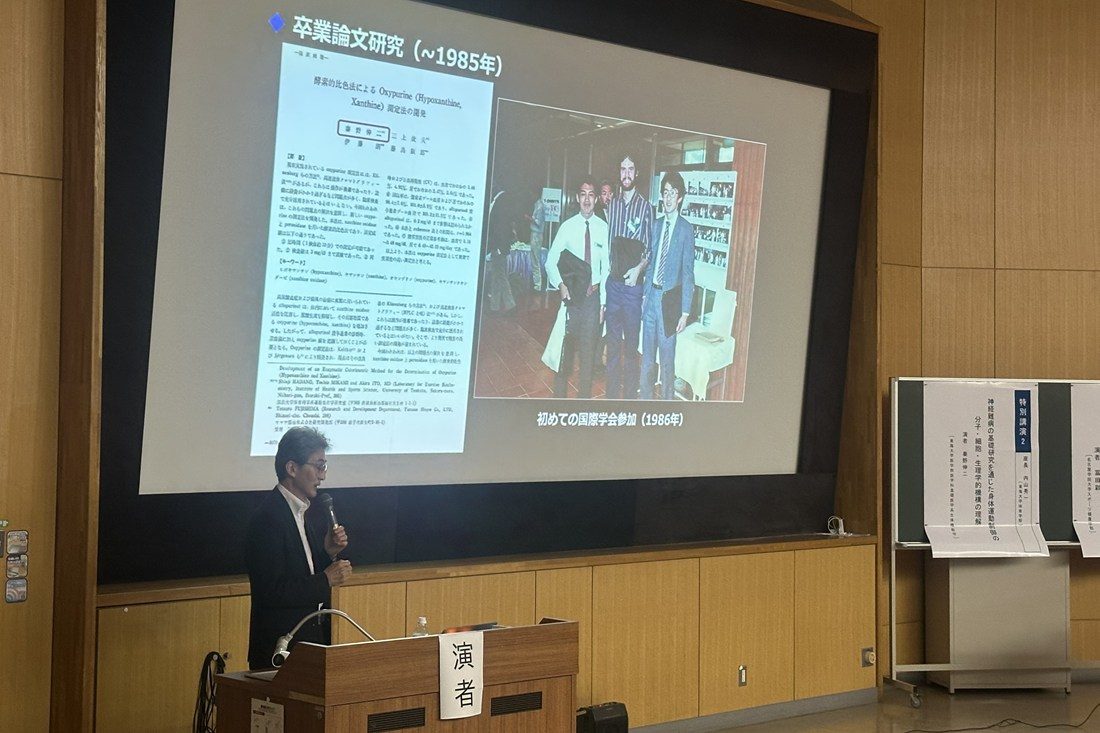

大会長講演では八田教授が、「古くて新しい脳波と筋電図―運動準備期における感覚運動処理系―」をテーマに、運動開始前の準備期における体性感覚の入力と中枢神経系の処理過程に関する先行研究と最新の知見を紹介。特別講演では、秦野伸二副学長(研究担当、医学部医学科教授)が、「神経難病の基礎研究を通じた身体運動制御の分子・細胞・生理学的機構の理解」と題して、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症・進行に関する研究成果や、体育学から医学にまたがる研究を通じて得られた「動くこと」に関する身体メカニズムについて概説しました。

さらに、「多元的データに基づくアスリートサポート~TOKAI SPorto Med Hubの立ち上げ~」をテーマに実施された特別シンポジウムでは、医学部医学科の酒井大輔教授が座長を務め、医師や大学院生らが文部科学省「高度医療人材養成拠点形成事業」の選定を受けて体育学部などと連携して展開している「スポーツ医学と運動器を中心とした先端医療国際リーダー育成プログラム」の活動を紹介。理学部数学科の山本義郎教授は「データでつなぐスポーツと健康」に関するシンポジウムで、多様な身体的データを分析してトレーニングやコンディショニング管理に生かす取り組みを説明しました。

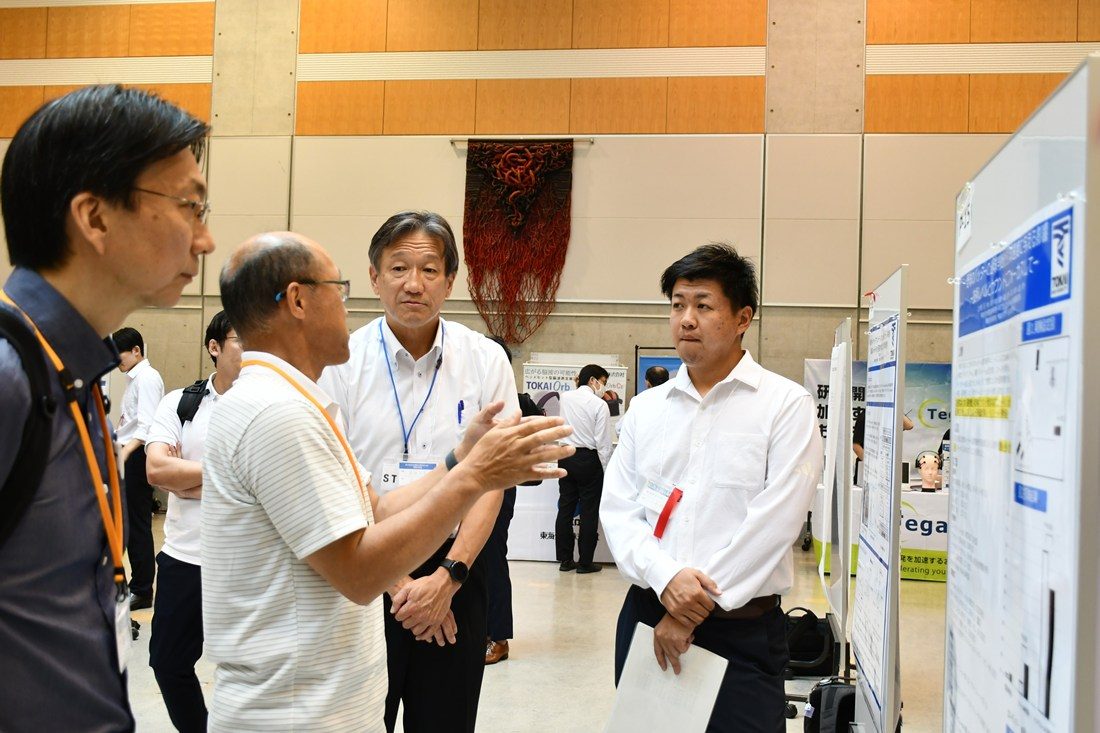

このほか、大学院体育学研究科や医学研究科の大学院生らも口頭やポスターで研究成果を発表。優れた発表を行った若手研究者に5名には「大会奨励賞」が贈られ、本学からは丹治講師が受賞しました。八田教授は、「多くの方に参加していただき盛況のうちに終了しました。活発な議論を通じて研究交流を深められた有意義な大会となりました」と振り返りました。