世界最大級のソーラーカーレース「2025ブリヂストン・ワールド・ソーラーチャレンジ」(BWSC)に出場する東海大学ソーラーカーチーム。先発隊は7月28日に日本を出発し、29日早朝にメルボルンに到着しました。30日には船便で輸送したマシン「2025年型Tokai Challenger」を受け取り、8月2日までレーススタート地点のダーウィンまでの4000kmの陸送に向けたトラックへの積み込みや、物品の調達など準備を進めてきました。8月3日にメルボルンを発ち、4日にゴール地点であるアデレードからスタート地点ダーウィンまで逆走を開始。道中はコースを確認しながら各地の制限速度やキャンプ候補地を地図にまとめていきました。亀田悠貴さん(工学部3年次生)は、「ソーラーカーのタイヤは非常に繊細なので、路面の凹凸にも目を配りました。コンテナを連結した大型トラックのロードトレインが通ると横風も強くなるので、レースでは臨機応変に対応する必要があると感じました」と話しました。

後発隊は8日にダーウィンに到着。先発隊と合流してサポートカーの整備などから作業を開始しました。9日には、予選の会場になるヒドゥン・バレー・サーキットのピットで作業を開始。ブレーキやバッテリーの調整、発電試験などを重ね、13日、14日はサーキットを試走しました。15日には「ガンポイント」と呼ばれる公道でのテスト走行に必要な車検をクリアしました。空力班の小田侑斗さん(大学院工学研究科2年次生)は、「23年型と比べてタイヤカバーをはじめとした部品の数が増えており、整備にはより細心の注意が必要になっています。今大会は最上級生として自分がチームを引っ張る立場。ずっと目指してきたオーストラリアに到着しても浮かれることなく、日々の課題を一つずつ克服して本番に臨みます」と意気込みを語りました。

17日の夜には、オランダの「トップ・ダッチ・ソーラーレーシング」の呼びかけでチーム対抗の運動会が開かれました。東海大チームからも多くの学生が参加。2.8kmのコースを4人でつなぐリレーや二人三脚で汗を流し、国境を越えた交流を深めました。明日18日午後にはガンポイントでの試走を予定しています。

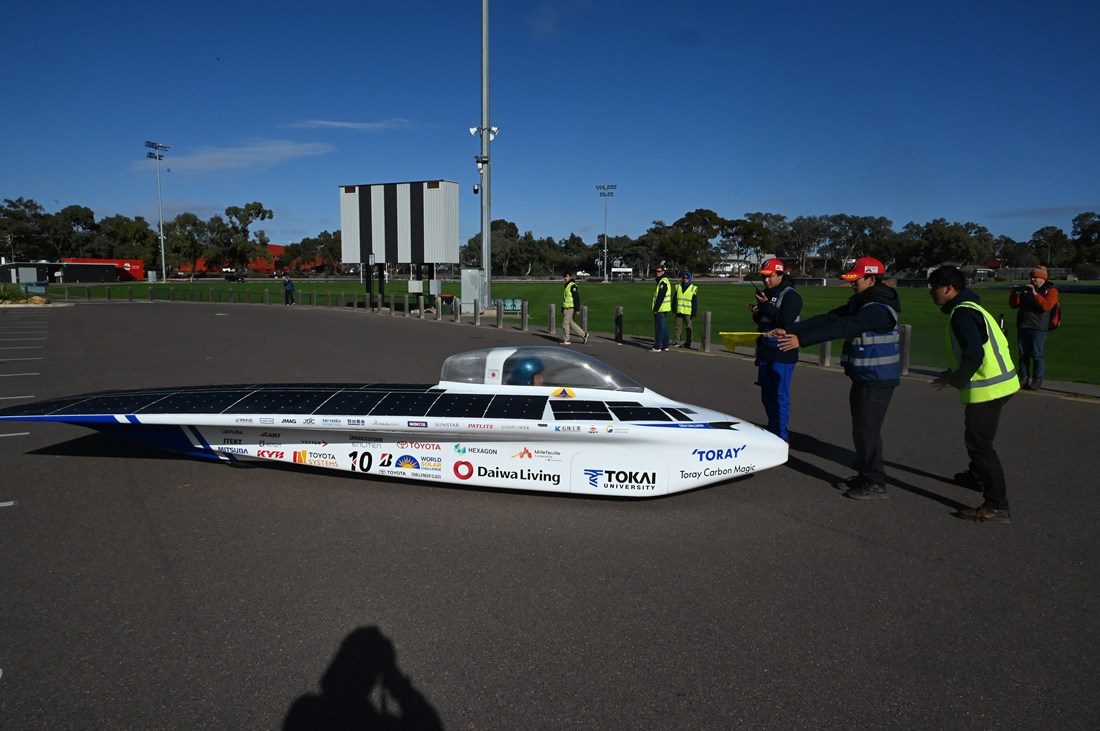

ダーウィンでレース本番に向けた最終調整に臨んでいるソーラーカーチームは18日、オーストラリアに到着後初となる公道試走を行いました。午前中にヒドゥン・バレー・サーキットのピットで整備を進め、午後から大会事務局が設定した走行テストが可能な公道「ガンポイント」に移動。佐川耕平総監督(工学部准教授)が最初のドライバーを務め、マシンの挙動や発電性能を確かめながら走行しました。快晴の下、佐川総監督に続いて特別アドバイザーで在学中にチームのドライバーを務めた伊坪岳陽さん(株式会社SUBARU・大学院工学研究科2024年度修了)、学生ドライバーの二ノ宮孝仁さん(情報理工学部4年次生)がステアリングを握り、約3時間で224kmを走行しました。

日本国内を含め初めて公道での走行となった二ノ宮さんは、「サーキットとは違って路面のおうとつや、起伏もあったので国内での走行にくらべて細かなコントロールが必要となり、最初はスピードの制御に苦戦しました。本番では、指令車でサポートしてくれるメンバーと意思疎通しながら、効率よく走ることができるように練習を重ねたい」とコメント。佐川総監督は、「マシンの走行自体は順調で、トラブルもありませんでした。空力に影響する車体内への空気の流入量に改善の余地があり、車体内に残った砂ぼこりを手がかりに流入経路を探していきます。また、今日は他チームも走っており、追い抜き時の無線連絡もレース同様の方法で練習できました」と話しました。 明日は大会に向けた静的車検を控えており、学生たちは試走後もピットでのマシン整備に取り組みました。佐川総監督は、「事前に学生の一部が他チームの車検を視察し、重点的に確認される項目を把握しています。車両規定を改めて確認し直し、しっかり準備して臨みます」と話しています。

8月24日(日)に開幕する2025ブリヂストン・ワールド・ソーラーチャレンジに向けて、ソーラーカーチームは19日に静的車検に臨みました。この車検は、マシンの安全性の確認やレギュレーションへの適合などが検査され、レース出場の可否が決まる重要な過程の一つです。今大会では18日から車検期間が始まっていますが、チームはトップクラスのチームが受検する「トップガン チューズデー」での車検となりました。

メンバーは早朝からヒドゥン・バレー・サーキットのピットで車両の最終確認を行い、午前8時過ぎに会場のダーウィン・コンペティションセンターホールにマシンを搬入しました。会場では車体の構造や強度、ウインカーなどの安全設備、バッテリー回路、大会ステッカーの掲示位置について細かいチェックを受けました。車検員からは専門用語を交えた英語で多くの質問が寄せられ、メンバーがそれぞれの担当するパーツについて資料を用いて説明。その過程で、提出資料と車両の不適合を指摘されたことを受け、一部については、明朝に再車検を受けることになりました。 サーキットのピットに戻った学生たちはさっそく整備を再開。指摘を受けた点について、ミーティングを重ねて改善を図って、再車検に備えました。今大会のチームリーダーを務める種田花音さん(工学部2年次生)は、「大きな問題もなく車検初日が終わってホッとしました。ただ、英語でのやり取りに苦戦したり、車体整備や資料作りに詰めの甘さが出たりと反省点もありました。メンバー同士で連携し、それぞれの役割をまっとうして明日で静的車検をクリアしたい」と意気込みを語りました。また、電気班の安齊空さん(大学院工学研究科2年次生)は、「2年前も静的車検は2度受けました。今年こそ1度で通過したかったので悔しい部分もありますが、電気、機械ともにレギュレーションが大きく変更された中で軽度の指摘ですんだことに手応えも感じています」と話していました。

ソーラーカーチームは20日の朝、ダーウィン・コンペティションセンターホールで昨日に続いて2度目の静的車検に臨みました。前日に指摘された4点について再度車検を受け、すべての項目についてクリアすることができました。その一方で、バッテリーの起動スイッチ部に関して改善提案を受けたこともあり、対策して後日に点検を受けることになりました。福田紘大監督(工学部教授)は、「ピットや車検場では他チームの学生の姿も間近で見られ、本学の学生たちは大きな刺激を受けています。この経験を大会本戦に生かしてほしい」と期待を寄せています。

午後にはヒドゥン・バレー・サーキットで、レース中にマシンと伴走するサポートカーの車検を受けて合格しました。運営担当の熊林楽さん(工学部4年次生)は「機械班や電気班の整備が円滑に進むようにサポートカーやピットの準備に力を注いできました。レースが近づき疲労も溜まっていますが、自分にできることを常に探して、レースでの好成績につなげます」と意気込みを語りました。

その後は、走行テスト用の公道がある「ガンポイント」に移動し、テスト走行に臨みました。昨日から合流した特別アドバイザーでドライバーのシッド・ビッカナーバーさん(NASAジェット推進研究所)がステアリングを握り、約60kmを走行しました。シッドさんは「2017年大会から東海大チームの一員としてドライバーを務めてきました。今回2年ぶりにチームメートと再会できて興奮しています。新型マシンもこれまで同様に素晴らしい完成度です。今日はこのマシンでは初めてのドライビングなのでスピードを抑えましたが、明日以降は性能を引き出す走りをしていきます」と語りました。

今大会のチームには、イタリアのソーラーカーチーム「フツーラ」でチームマネージャーを務めるジョゼッペ・コイアさんも特別アドバイザーとして参加しています。ジョゼッペさんは、数々の国際レースで好成績を残しており、「ブリヂストン・ワールド・ソーラーチャレンジ」にも複数回参戦。大会ボランティアや審判員も務めるなど豊富な経験を持っています。ジュゼッペさんは、木村英樹監督(本学学長・工学部教授)や福田監督、佐川耕平総監督(工学部准教授)らチーム関係者と親交が深く、「東海大チームは素晴らしい指導者の下で、世界トップクラスの実績を誇っています。これまでも素晴らしい車体を作っており、今年のマシンもそのマインドを受け継ぎ、美しく、性能の高いものになっています」と笑顔で語ります。「世界一への道は決して簡単なものではありませんが、学生たちはとてもエネルギッシュに取り組んでいます。実力をフルに発揮できればチャンピオンになれるはず。私もチームの一員としてできる限りサポートしていきます」と話しています。

ソーラーカーチームは21日、午前と午後の2回に分けてヒドゥン・バレー・サーキットで試走を行いました。まず佐川耕平総監督(工学部准教授)がドライバーを務め、学生と無線で連絡を取りながら1周2.8kmのコースを8周し、ステアリングやブレーキなどの動きを確認。機械班の江上愛瑚さん(工学部3年次生)は、「付属相模高校出身なので、高校時代からソーラーカーチームの活動に憧れていました。2023年大会はオーストラリアに行くメンバーに選ばれず悔しい思いをしたので、今年は現地でサーキットやテストコースを走るマシンを見られて夢のように感じています」と笑顔を見せ、「前回大会で悔しい思いをした先輩たちの思いも背負い、残りの整備期間やレースでも全力を尽くしたい」と意気込みを語っています。

試走後には、木村英樹監督(本学学長・工学部教授)がチームに合流。さっそく車体や整備の様子を確認し、「まずは学生たちが元気に作業をしていることに安心しました。レース経験が不足している学生もいるので、残された期間のテスト走行でどれだけ本番に近い状態を再現できるかが、好成績を残すためのカギになります」と話しました。

夜には、大会冠スポンサーのブリヂストンが開いた歓迎レセプションに参加しました。メンバーはバーベキューを楽しみながら他チームの関係者らと交流し、互いに健闘を誓い合いました。英気を養った後はピットに戻り、翌日以降のスケジュールを確認して整備を再開。「残された時間は短いですが、できる限りの整備をしたい」と口をそろえて作業に取り組んでいました。

明日朝には大会事務局から動的車検前の確認走行(八の字走行)チェックを受け、午後からは走行テスト用の公道「ガンポイント」での試走を予定しています。

ソーラーカーチームは22日朝、ヒドゥン・バレー・サーキットで大会事務局による動的車検前の確認走行(八の字走行)のチェックを受け、無事に合格しました。その後、ソーラーパネルに貼っていた保護フィルムを剥がして本番と同じ状態に整備し、公道走行テストが可能な「ガンポイント」に移動しました。

現地ではまず、佐川耕平総監督(工学部准教授)がステアリングを握り約50kmを走行。その後は、レース本番を想定した一人での降車動作を練習したほか、ソーラーパネルが張り付けられたアッパーの角度を調整し、太陽光を最大限に受けられるようにする作業工程も確認しました。二ノ宮孝仁さん(情報理工学部4年次生)にドライバーを交代すると、スタートから30km超の地点で電気系統の通信トラブルが発生。レギュレーションに従って路肩に停車し、サポートカーで伴走していたメンバーたちが整備に当たりました。復旧後はガンポイントの始点まで約20kmを走行。問題のあった通信システムについて再確認し整備を重ねました。

電気班リーダーの松崎智紀さん(工学部4年次生)は「走行中の車体内部ではさまざまなシステムが情報交換をしていますが、その流れに不具合が生じていたようです。ピットに戻って万全を期したい」と話しました。佐川総監督は、「予期せぬアクシデントではありますが、レース中も起こり得る事態。試走の段階で課題を把握でき、緊急時の対応を練習できたのは大きな収穫とも言えます」と語りました。

明日はヒドゥン・バレー・サーキットでスタート順を決める公式予選に臨みます。ドライバーを務める佐川総監督は、「マシンに負担をかけることなく、安全を重視したドライビングに徹するつもりですが、レース序盤の展開も考え10番手以内を目指します」と意気込みを話しています。

レース開幕を明日に控えた8月23日、「2025ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」の公式予選がヒドゥン・バレー・サーキットで行われました。予選は1周2.8kmのコースでラップタイムを競い、結果がレース本番の出走順となります。ソーラーカーチームは佐川耕平総監督(工学部准教授)がドライバーを務め、マシンに過剰な負荷をかけない安定した走行を見せ、2分15秒87を記録して全体15位に。その後、他チームにペナルティーが出たことから、明日は10番目にスタートを切ります。木村英樹監督(本学学長・工学部教授)は、「明日のスタート直後はダーウィンの市街地で前を走るチームをかわし、落ち着いてレースを展開したい」と語りました。予選後にはブレーキの制動距離チェックも受けて合格。すべての車検項目を終え、公道走行に必要なナンバープレートが発行されました。

午後には大会公式写真の撮影に続き、ダーウィン・コンベンションセンターで全チームが参加する「イベントブリーフィング」が実施されました。スタート時の待機位置やレース期間中の安全確保について説明があり、その後はサーキットで最終整備や荷物の搬出を行いました。初めての海外遠征参加となる機械班の木村遥翔さん(工学部3年次生)は、「日本を出て約2週間、本当にあっという間でした。怒とうの日々で明日からレースが始まるという実感はまだ湧きませんが、本番では先生や先輩方から学び、自分のできることを探してチームに貢献したい」と話していました。

レースは24日午前8時(日本時間午前7時半)にスタートします。木村監督は、「デイリーレポートだけでなく、チームの各種SNSでも情報を発信しています。大会公式サイトでは順位が随時更新されるので、日本からも応援してほしい」と呼びかけました。広報担当の鬼頭優菜さん(経営学部3年次生)も、「レース中はマシンを追走しながら、たくさんの写真や動画を撮影します。臨場感のある情報をお伝えできるよう頑張ります」と意気込んでいました。

<東海大学ソーラーカーチームSNS>

<Bridgestone World Solar Challenge 2025公式サイト>

https://worldsolarchallenge.org/

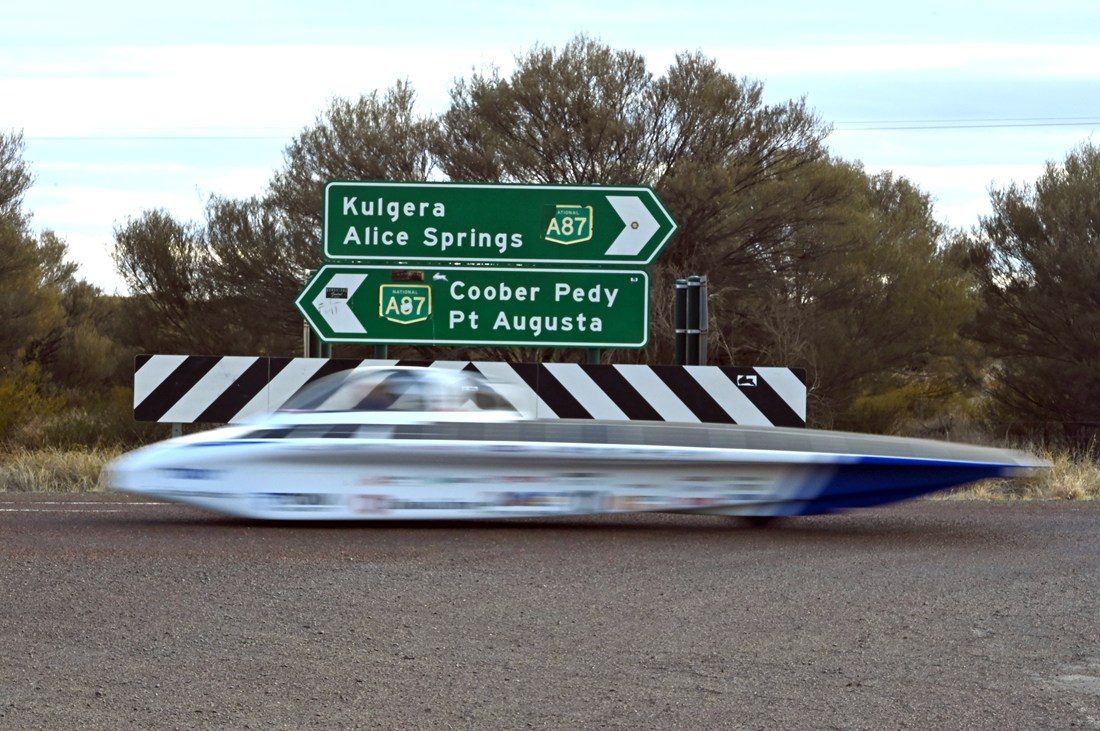

オーストラリア大陸約3000kmを縦断する世界最大級のソーラーカーレース「2025ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」が、8月24日午前8時にオーストラリア北端の都市・ダーウィンで幕を開けました。東海大学ソーラーカーチームの「2025年型Tokai Challenger」は佐川耕平総監督(工学部准教授)がステアリングを握り、10番目にスタート。序盤のダーウィン市街地では信号に阻まれながらも着実に順位を上げ、第1コントロールポイント(CP)のキャサリン(317km地点)に6番手で到着しました。

その後も追い上げを続け、500kmを過ぎた地点でアクシデントのために停止していた「ウェスタン・シドニー・ソーラーチーム」を抜き5番手に浮上。しかし、580km付近でリアタイヤがパンクするアクシデントに見舞われました。第1CPからのドライバーを務めた伊坪岳陽さん(㈱SUBARU・大学院工学研究科2024年度修了)は、「走行中にゴムが焦げるような臭いがしたのに加え、モーターの電力消費量に異常が出たことからパンクだと分かりました。すぐに指令車に連絡し、後輩たちが迅速に対応してくれました」と振り返ります。現場で対応に当たった小平苑子さん(大学院工学研究科1年次生)は、「限られた人数でしたが臨機応変に動けました。他チームの走りを見てもTokai Challengerの性能は決して劣っていないと感じています。機械・電気・空力の全てでベストを尽くしてアデレードを目指します」と話しました。 チームは9番手に後退して第2CPのダンマラ(633km地点)に到着。そのままレース終了時刻を迎えたため本日の走行を終えてキャンプを設営しました。木村英樹監督(本学学長・工学部教授)は、「予定していた走行距離には届きませんでしたが、発電量など電気系の数値を見てもマシン自体の性能は2023年度大会を上回っています。明日は走行スピードを上げて巻き返します」と手応えとともに明日以降への意気込みを語りました。

「2025 ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」2日目の朝、東海大学ソーラーカーチームは夜明け前からマシンの整備に取り掛かり、レースに備えました。午前8時2分に第2CPダンマラをスタート。ここでアクシデントがあり出走できなかった「トップ・ダッチ・ソーラーレーシング」を抜き、直後に「ウェスタン・シドニー・ソーラーチーム」も追い抜き、7位に浮上しました。

その後は時速90kmを超えるペースを維持し、約190km先の第3CPテナントクリークに7番手で到着しました。ここからは学生ドライバーの二ノ宮孝仁さん(情報理工学部4年次生)が今大会初めてステアリングを握り、出発直後に「ジョン・フォン・ノイマン大学」をかわして6位に。東海大の2025年型Tokai Challengerは照りつける日差しの下で快走を続け、第4CPバロークリークに6番手で到着しました。二ノ宮さんは「暑さで冷静に判断できない場面もありましたが、明日以降は気温も下がるので次にドライブする際には効率のよい運転を目指します」と話しました。 午後からはシッド・ビッカナーバーさん(NASAジェット推進研究所)がドライバーを務めました。赤土の直線路が続く内陸部を安定した走りで149km進み、ダーウィンからの走行距離は約1360kmに到達し、そこで2日目を終えました。夜のキャンプ地でも各パーツの整備をし、3日目も午前8時から第5CPアリススプリングスを目指します。福田紘大監督(工学部教授)は「昨日、リアタイヤのパンクはありましたが、今日は最高時速104kmまで出せて走行は順調です。明日以降は風が強いという予報も入っているので、対策しながら先行するチームを追っていきます」と語りました。

「2025 ブリヂストン・ワールド・ソーラーチャレンジ」は3日目を迎え、東海大学ソーラーカーチームは早朝からマシン整備に取り掛かりました。日の出からの充電時に、太陽電池の発電をコントロールするユニットが振動により破損していることを発見し、その場で応急措置を施しました。佐川耕平総監督(工学部准教授)は、「レースを左右するパーツで、見つかったタイミングもスタート直前ではありましたが、学生たちと迅速に対応しました」と語ります。午前8時に伊坪岳陽さん(株式会社SUBARU・大学院工学研究科2024年度修了)がステアリングを握ってスタート。前を行く5番手の「ミシガン大学ソーラーカーチーム」を追いました。第5CPアリススプリングスには6番手で到着。午後には雲が広がる予報となっていたため、木村英樹監督(本学学長・工学部教授)は、「エネルギーを温存して余裕を持って後半に向かいたい」と戦略を語っていました。ドライバーを引き継いだ佐川総監督は、強風が吹きカーブも多い難コースで速度を維持しつつ、バッテリーを温存し安定した走行を見せ、第6CPエルドゥンダ到着時点で約7分差とミシガン大との距離を大きく縮めました。

その後は、二ノ宮孝仁さん(情報理工学部4年次生)にドライバーを交代してエルドゥンダを出発。予報通りの曇り空となり、小雨が混じる場面もあるなど発電が難しい状況でしたが、エネルギーマネジメントを徹底。ダーウィンから約1900km地点では、失速したミシガン大を抜いて5番手に浮上しました。約2000km地点でこの日の走行を終え、キャンプ地を設営しています。

佐川総監督は、「朝の整備で問題を見つけられていなければ順位を落としていました。1日を通して難しいレース条件の中で走行しましたが、エネルギーマネジメントを意識しながらスピードを維持でき、ミシガン大を上回ることができました」と総括。「明日以降も曇り空が続く可能性がありますが、先行するチームがどれほどエネルギーを蓄えているのかは分かりません。戦術面での探り合いのような展開になると予想していますが、まずはしっかりと前を追えるよう準備を進めます」と続けました。

偵察班の木下拓真さん(工学部2年次生)は、「本隊に先行してコースやCPの状況を確認して伝達しています。CPではタイムロスを減らし事故を防ぐために、ルートを考えて入ってきたマシンを誘導していますが、とても緊張感があります。明日以降も1秒でも早くCPを通過できるよう頑張りたい」と話しました。電機班の溝口光翼さん(情報理工学部4年次生)は、「毎日があっという間に過ぎていきます。発電系統を担当しているので、限られた整備時間で少しでもよい準備をして、チームの好成績につなげたい」と語っていました。

前日は真冬の荒野で一夜を過ごした東海大チーム。4日目の朝は「あさりと生姜の味噌汁」で体を温め、整備作業を再開しました。午前8時にスタートしたTokai Challengerはシッド・ビッカナーバーさん(NASAジェット推進研究所)がステアリングを握り、第7コントロールポイント(CP)クッバーピディーに5番手で到着しました。続いて伊坪岳陽さん(株式会社SUBARU・大学院工学研究科2024年度修了)がドライバーを務め、8mを超える強風と時折降り注ぐ雨という難しいコンディションの中、5番手の位置をキープして第8CPグレンダンボに着きました。ここからドライバーは佐川耕平総監督(工学部准教授)に代わり、雲の合間から差す太陽光を受けながら塩湖沿いのコースを力走。この日は順位を保ったまま約2650km地点でキャンプを張りました。

電気班で発電シミュレーションを担当する坂田健斗さん(情報理工学部4年次生)は、「レース前は発電量を予測できるだろうと考えていましたが、刻々と変わる状況に苦戦しています。臨機応変に対応が求められる中、ミスもあったので明日こそ役割を果たしたい」と意気込みました。木村英樹監督(本学学長・工学部教授)は、「昨日に続き午後から曇が出るとの情報があったため、午前中はエネルギー消費を抑えた走行に徹しました。道路工事の影響で4度にわたって停止を余儀なくされ、予定より距離を稼げなかったこともあり後半は多めにエネルギーを消費しました。明日中にゴールにたどり着けるよう運用を考えます」と話しました。

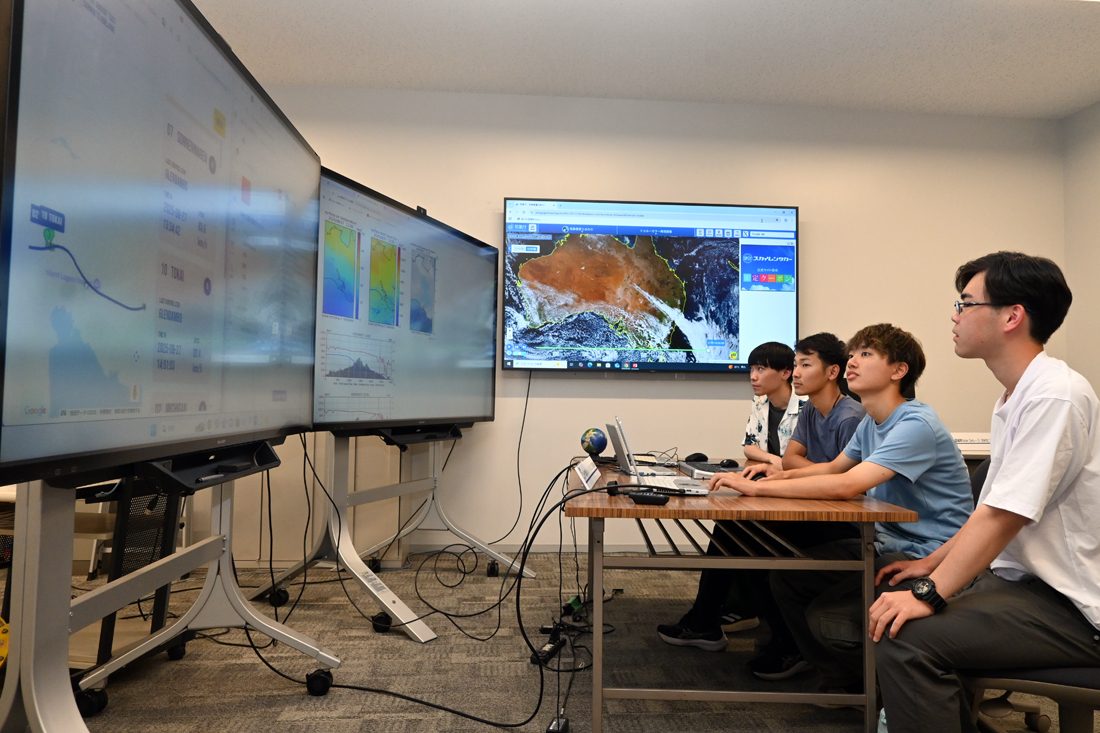

天候の影響を大きく受ける「ブリヂストン・ワールド・ソーラーチャレンジ」に臨む東海大チームを支えるため、湘南キャンパスでは気象情報を伝える「湘南支援基地」がレース初日から活動しています。情報理工学部の中島孝教授と理学部数学科の山本義郎教授、情報技術センターの岩下晋治技術職員の指導の下、情報理工学部や工学部などの学生、大学院生ら15名が参加。レース時間中は学生たちが交代で19号館に詰め、刻一刻と変わる雲や風向き、気象予測を指令車に伝えています。ソーラーカーチームのメンバーでもある中田大裕さん(工学部1年次生)は、「日本からでもチームを支えたいとこの活動に参加しました。マシン開発の過程も見てきたので、オーストラリアの大地をTokai Challengerが走り、先輩方が頑張っていること自体に感慨深いものがあります。レースは終盤に差し掛かっていますが、まだまだ上位を目指してほしい。自分もここでできる限りの支援をしていきます」と話しました。中島教授の研究室に所属する梅津颯さん(情報理工学部4年次生)は、「3000kmを走る挑戦は本当にすごいことですが、私たちも画像分析や気象予測などで少しでも力になりたいと考えています。ぜひここから巻き返して前回大会の5位を上回る成績を残してもらいたい」と期待を寄せました。木村監督は、「レース中は刻々と変化するレース状況に対応するために、マシンの運用に注力してしまうため、天候を分析することができません。湘南キャンパスから多くの学生や教員が手助けしてくれることに心から感謝しています」と話しています。

「2025ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」もいよいよ佳境の大会5日目を迎え、前日までに2650kmを走破した東海大チームはまず第9CPポートオーガスタに向けてスタートしました。伊坪岳陽さん(株式会社SUBARU・大学院工学研究科2024年度修了)がドライバーを務めキャンプ地を出発した直後に「ミシガン大学ソーラーカーチーム」に抜かれて6番手に後退しましたが、すぐに抜き返すとそのままポートオーガスタに5番手で到着。ゴール・アデレードまでの最終区間は、佐川耕平総監督(工学部准教授)がステアリングを握り、強風の中でも残り少ないエネルギーをフル活用してゴールを目指しました。途中、ミシガン大を追い抜いた「ウェスタン・シドニー・ソーラーチーム」に迫られましたが、5位を守り切ってゴール・アデレードにフィニッシュしました。

3021kmを走破したメンバーは市内中心部のヴィクトリアスクエアに設けられたセレモニーゴールで、大会関係者や地元住民、先着していたチームのメンバーらから祝福を受けました。25年型Tokai Challengerがゴールゲートを越えると、日本から持ち込んだ福島県・人気酒造製のスパークリング大吟醸でシャンパンファイトを行い、隣接する噴水に飛び込んで完走の喜びを分かち合いました。23年大会に続き2大会連続で参戦した小平苑子さん(大学院工学研究科1年次生)は、「完走できてうれしい一方で、前回大会の5位を上回りたかったので悔しさも残ります。後輩たちには、来年度以降に納得できるマシンを作り上げてほしい。そのためには自分たちで多くを学び、大学関係者やスポンサーの皆さまと協力し合うことも必要です。27年大会に向けて頑張ってほしい」と語りました。初参戦の芳野楓太さん(情報理工学部4年次生)は、「あっという間の5日間でした。日々自分にできることを探して動き続け、多くを学べました。トップチームのマシンは本当によく作り込まれていて、とても勉強になりました」と振り返りました。また、白田敬菜さん(理学部2年次生)は「発電系のパーツを担当しましたが、不具合が出ないか毎日不安でした。それでも無事に完走できてうれしい。協調性や広い視野を持つことの大切さなど、多くを学べました。この貴重な経験を27年大会に生かします」と目を輝かせました。

佐川総監督は、「オーストラリアに来たばかりの学生と比べて、自ら行動できる学生が増え、大きく成長したと感じています。ただ、本来は成長しきった段階でこの大会を迎えなければならないとも思います。今大会には若い学年の世代も多く参加しているので、27年大会に向けてこの経験を生かしてチームを引っ張る存在になってほしい」と期待を語りました。木村英樹監督(本学学長・工学部教授)は、「オーストラリアの雄大な環境で世界各国のエンジニアと競い合う場は、学生にとって大きな成長の機会になります。主催者や大会スポンサー、チームを支えてくださった皆さまに心から感謝を伝えたい」と話しました。

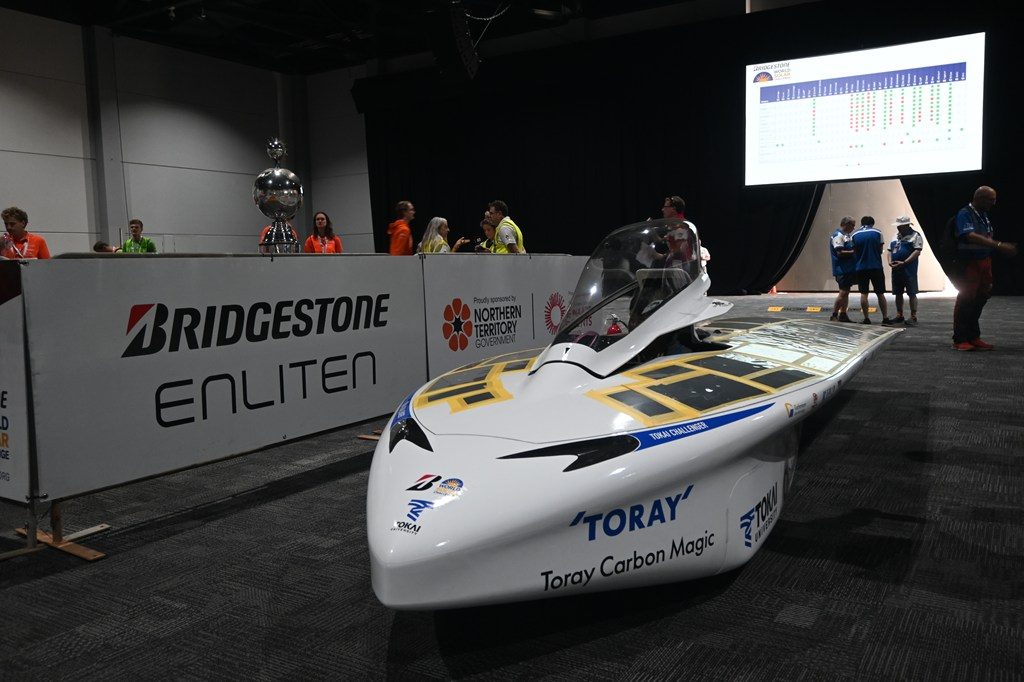

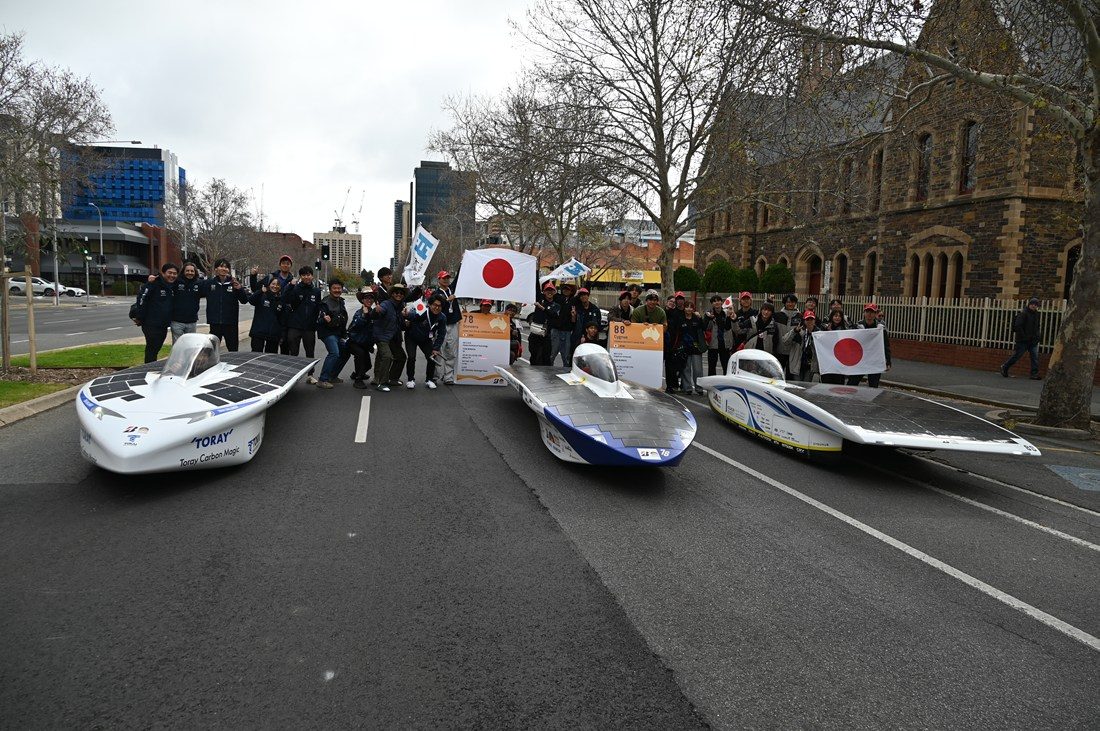

「2025ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」(BWSC)に出場したソーラーカーチームは、8月24日から28日の5日間でダーウィンからアデレード間3021kmを走破しました。29日には市内の駐車場で帰国に向けた荷物整理を行う傍ら、ゴール会場のヴィクトリアスクエアでマシンを展示しました。

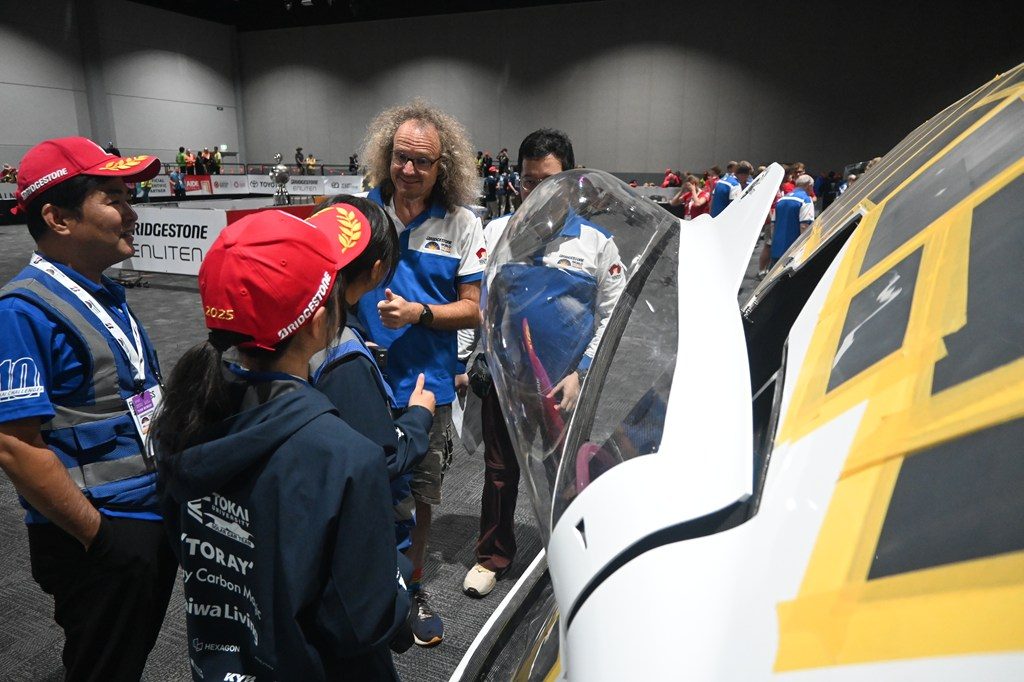

BWSCのゴール会場には途中でリタイアしたチームを含め、アデレードに到着したすべてのマシンが並びます。今大会でも地元住民や各チームの関係者、報道陣などが訪れ、熱心に見学する様子が見られました。東海大チームのブースでも学生が説明係を務め、5位に入った「2025年型 Tokai Challenger」を紹介しました。来場者から「マシンの重さはどれくらいですか?」「レース中はどのように過ごしますか?」「ドライバーはどのように乗り込みますか?」といった質問が多数寄せられ、学生たちは一つひとつ丁寧に答えていました。説明を担当した溝口光翼さん(情報理工学部4年次生)は、「他国のチーム関係者やスポンサーだけでなく、オーストラリア在住の日本人の方々も多く来場してくださり、とてもうれしかった」と振り返りました。

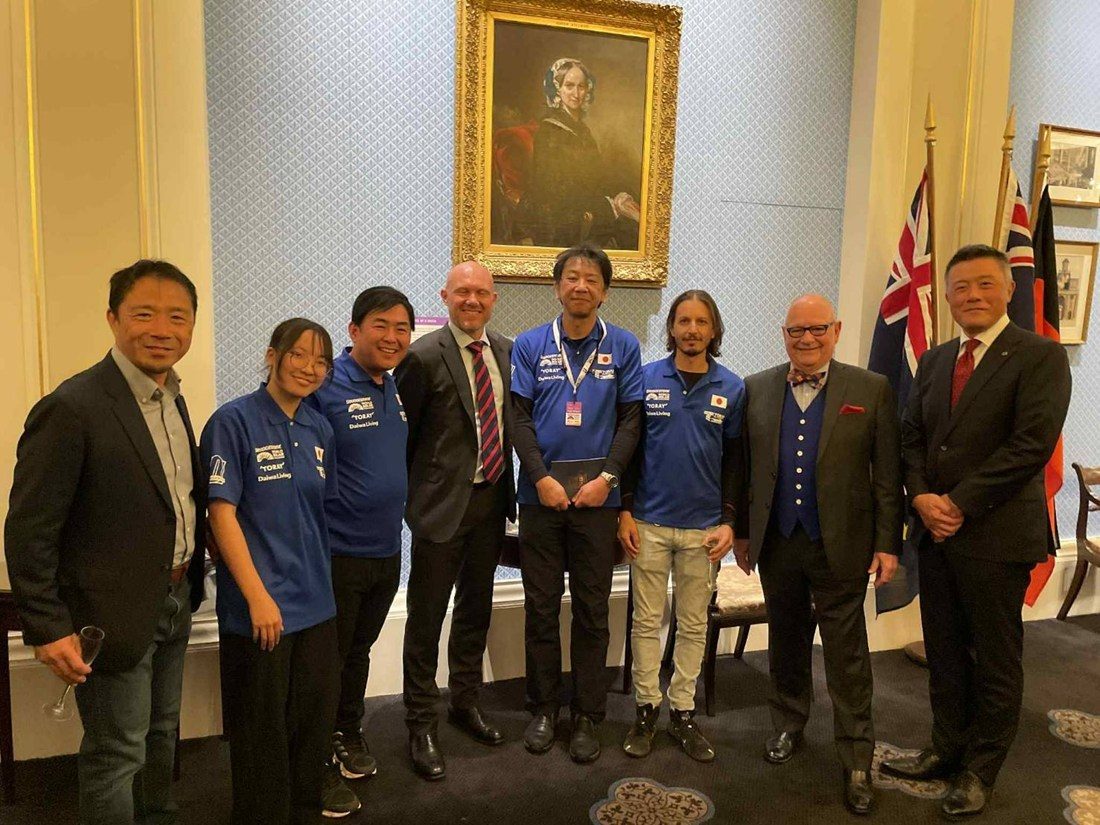

夜にはアデレード市主催のウェルカムレセプションがアデレードタウンホールで開かれ、木村英樹監督(本学学長・工学部教授)と福田紘大監督(工学部教授)、チームリーダーの種田花音さん(工学部2年次生)が出席。ジェーン・ロマックス・スミス市長をはじめ市関係者や各国大使館関係者らから労いを受けました。種田さんは「車体展示やレセプションを通じて改めてゴールした実感が湧きました。私たちのチームだけでなく日本のことをほめていただくことも多く、とても誇らしかったです」と語り、福田監督は「アデレード市や各国の関係者と懇談する中で、本学学生の素晴らしさや教育プログラム、課外活動をアピールするいい機会になりました」と話しました。

8月28日に「2025ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」のゴール地点・アデレードに到着した東海大チームのメンバーたちは、ヴィクトリアスクエアでの車体展示と同時に、帰国に向けて市内駐車場での荷物整理を行いました。学生たちは、マシンや機材の運搬に使用したトラックをはじめ、指令車、先導車、伴走車、偵察車といったサポートカーから衛星通信機や無線機、警光灯、ステッカーを外して元の状態に戻し、整備器具などを船便で日本に送り返すための通関準備を進めました。

運営班の梅田雄大さん(大学院工学研究科2年次生)は、「日本からマシンや荷物を船便で送ったときと同じ状態に戻して通関しなければならないので、日本で作成したリストと照らし合わせながら整理しています。間違いは許されないため時間はかかりますが、丁寧な作業を心掛けています」と話しました。杉浦希花さん(情報理工学部2年次生)は、「海外に行くのもキャンプも初めてで最初は不安ばかりでしたが、先生や先輩方に支えてもらい、とても充実した日々を送れました。今回の経験を忘れずに勉強を重ね、2年後には成長した姿でオーストラリアに戻ってこられるように頑張ります」と語りました。

夜にはイタリア出身の特別アドバイザーであるジュゼッペ・コイアさんの呼びかけで懇親会を開き、スポンサー企業や大会関係者、イタリアから参戦した「アルキメデス」のメンバーも加わり、レースの思い出話に花を咲かせました。ジュゼッペさんは「学生たちは熱心で行動力があり、レース期間を通じて素晴らしい態度でした。彼らと過ごした日々は忘れられません。またすぐに再会できることを心待ちにしています」と話しました。

「2025ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ」(BWSC)は8月31日に最終日を迎え、アデレード市内でパレード走行と表彰式が行われました。パレードはゴール地点のヴィクトリアスクエアから約1km先のヴィクトリアパークまでの区間で実施されました。東海大チームは学生ドライバーの二ノ宮孝仁さん(情報理工学部4年次生)が「2025年型Tokai Challenger」を運転し、マシンを囲んだメンバーとともにゆっくりとコースを進みました。訪れた市民や関係者の声援に応え、二ノ宮さんは「試走やレースの際はとても緊張感がありますが、今日は心からドライビングを楽しめました」と笑顔で振り返りました。

夕方からアデレードコンベンションセンターで開かれた表彰式では、大会関係者によるあいさつやレースの模様をまとめたダイジェスト映像が上映され、各賞が発表されました。今大会の全プログラムが終了し、電気班リーダーの松崎智紀さん(工学部4年次生)は、「上位チームが表彰され、喜ぶ姿を見て悔しさがこみ上げてきました。ただ、各チームのマシン性能を実際に見ると、Tokai Challengerにはまだ劣っていた部分も多くあったように感じています。次大会に向けて学生が全力で努力するだけでなく、これまで以上に卒業生やスポンサーの力もお借りして、世界トップと戦えるマシンを作り上げたい」と闘志を燃やしました。また、初めて国際大会に参加した小曽根壮吾さん(工学部2年次生)は、「今大会は先生や先輩に教えてもらってばかりでしたが、いい経験ができました。今回の学びを日本に帰ってからの活動に生かし、次大会につなげたい」と話しました。佐川耕平総監督(工学部准教授)は、「大会に参加した学生たちはこの期間を通じて大きく成長してくれましたが、この悔しさを糧に次回大会までにさらに成長できるかが大切です。この経験を日本に残ったメンバーに伝え、さらにいいチームになってオーストラリアに戻ってきたい」と意気込みを語りました。 チームは、メルボルンまでマシンや備品を輸送する一部メンバーを除き、9月1日早朝にアデレードを出発し、ブリスベンを経由して日本に帰国します。皆さまのご声援ありがとうございました。

<東海大学ソーラーカーチームSNS>

<Bridgestone World Solar Challenge 2025公式サイト>

https://worldsolarchallenge.org/