ToCoチャレ「東海大学人力飛行機チームTUMPA」が、7月26、27日に滋賀県・琵琶湖で開催された「鳥人間コンテスト」の人力プロペラ機部門に10年ぶりに出場。学生たちが手作りした機体「TM―48八重桜」で53.39mを飛行しました。1977年に始まった鳥人間コンテストは読売テレビ放送が主催し、全国の⼤学⽣や社会⼈らが琵琶湖を舞台に⾶⾏距離や設計の完成度を競う⼤会です。TUMPAは1976年に前身の団体が設立され、同コンテストにはこれまで30回出場してきました。

プロジェクトではコンテストに向けて、全長8.2m、主翼幅34mの低翼機「TM―48八重桜」を開発。プロペラから尾翼までが一直線につながる直線的な構造で、軽量化と安定性の両立を図りました。5月以降は静岡県・富士川滑空場で練習を重ねてきました。7月24日に湘南キャンパスを出発した学生たちは、翌25日から会場の琵琶湖・松原水泳場で機体を整備し、安全検査を通過しました。大会当日は夜明け前から最終調整を行い、午前5時に高さ約10mのプラットホームに機体を運び込みました。今大会唯一の女性パイロットとして挑んだ鍵岡里桜さん(工学部3年次生)がコックピットに乗り込み、仲間が押し出した機体は大空へと飛び立ちましたが、強い向かい風に煽られ、53.39mの飛行で着水しました。

鍵岡さんは目標に掲げていた女性パイロットによる飛行距離記録(840.9m)の更新を逃したこともあり、大粒の涙を流して湖岸に戻りましたが、仲間たちは「ありがとう!」「お疲れさま!」と笑顔で迎えました。鍵岡さんは、「着水直後は悔しくて、申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、仲間の温かい言葉に救われました。最高のメンバーとものづくりができてとても楽しかったです」と振り返りました。プロジェクトアドバイザーの福田紘大教授(工学部)は、「新型コロナ禍があり、出場できない時期もありましたが、多くの課題を乗り越えて飛び立った機体を見て私も強く感動しました。新たな一歩を踏み出した学生たちを心から尊敬しています」と語りました。プロジェクトリーダーの萩生田匠さん(工学部3年次生)は「途絶えかけた技術や伝統は、卒業生や他大学の学生から助言を受け、メンバー各自が努力してつないできました。今回の出場で止まっていた歴史を再び動かすことができたので、後輩たちにはこの経験を生かし、さらによい機体を製作して琵琶湖に戻ってきてほしい」と話しました。

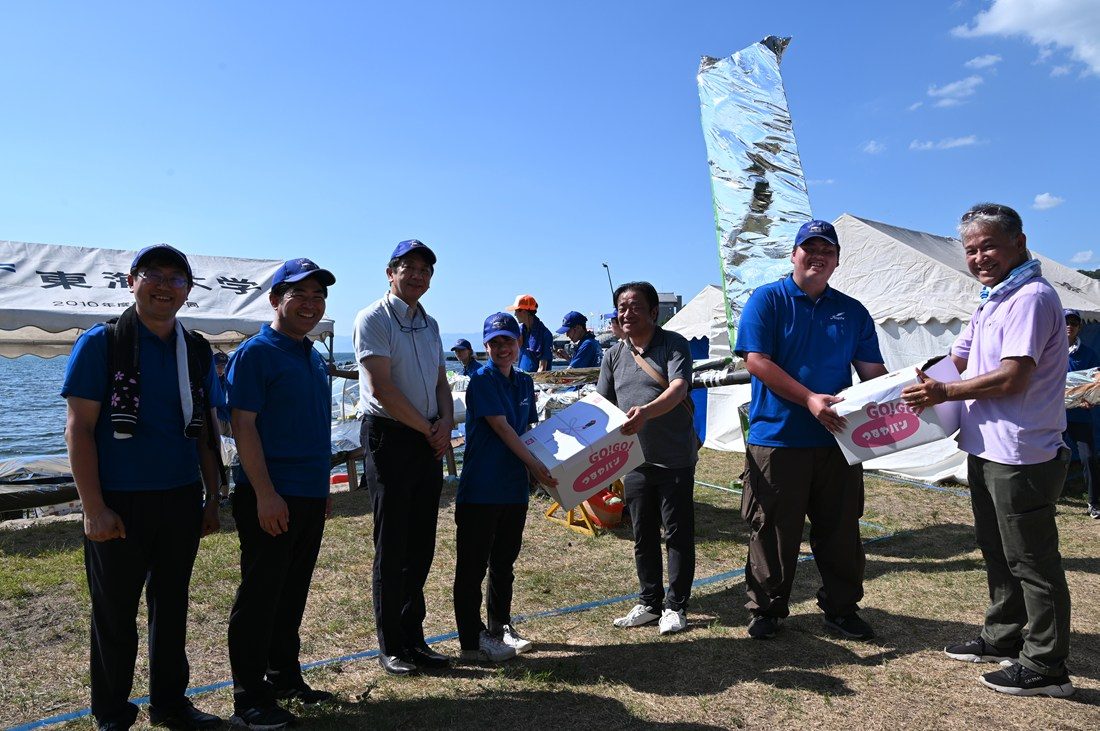

また、琵琶湖での滞在中は東海大学滋賀県後援会や同窓会滋賀支部の会員が学生たちをサポート。軽食や冷たいドリンクを用意して学生たちの挑戦を後押ししました。さらに、コンテスト当日は、湘南キャンパスから応援団や吹奏楽研究会、チアリーディング部の学生に加え、木村英樹学長をはじめとした教職員も多数が会場に駆け付け、大きな声援を送りました。なお、同コンテストには、静岡キャンパスで活動する「海中美化プロジェクト」がボランティアとして参加。着水後の機体を回収したり、パイロットを岸に戻すための舟に乗せる際のサポートを行いました。