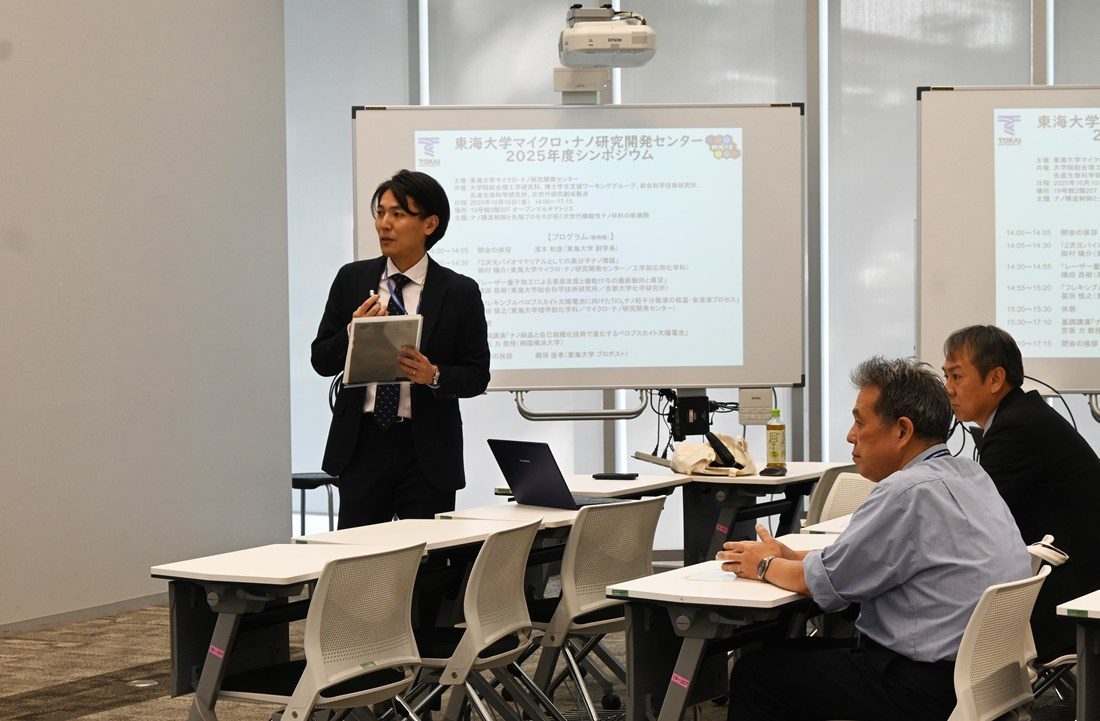

東海大学マイクロ・ナノ研究センター(MNTC)が、10月10日に湘南キャンパスで「2025年度シンポジウム」を開催しました。総合大学のメリットを生かした研究の情報交換やコラボレーションを目指し、大学院総合理工学研究科、博士学生支援ワーキンググループ、総合科学技術研究所、先進生命科学研究所、次世代研究創成拠点の共催で、「ナノ構造制御と先端プロセスが拓く次世代機能性ナノ材料の新展開」をテーマに開催したものです。前半は本学の研究者3名が登壇、後半はペロブスカイト太陽電池研究開発の第一人者である宮坂力氏(桐蔭横浜大学教授)を講師に迎えて実施。教員や学生ら約100名が参加しました。

冒頭で木村英樹学長(工学部教授)が、「各国でカーボンニュートラル社会を構築するための技術開発が進められおり、本学の今後の研究にとっても大変貴重なお話を聞けることと楽しみにしています」とあいさつ。続いて、濱本和彦副学長(情報理工学部教授)が、「先に発表されたノーベル化学賞受賞者・北川進先生の多孔性材料の研究は、まさにマイクロ・ナノ分野の研究です。本学からもそれに続く成果を出せるよう研究体制をさらに強化していきたい」と話しました。

前半は木村啓志教授(MNTC/工学部生物工学科)が司会を務め、最初に岡村陽介教授(MNTC/工学部応用化学科)が「2次元バイオマテリアルとしての高分子ナノ薄膜」をテーマに講演。高分子ナノ薄膜の概要や調製法、臓器縫合や薬剤ラッピングといった医用応用への期待をはじめ、触覚、視覚、嗅覚、味覚など多様な分野への活用について話しました。次に橋田昌樹教授(総合科学技術研究所/京都大学化学研究所)が「レーザー量子加工による表面改質と機能付与の最新動向と展望」をテーマに登壇。シリコン太陽電池の表面にパルスレーザー次世代加工により圧縮応力を付与することで発電効力向上に寄与する成果が期待される研究結果などを解説しました。続いて冨田恒之教授(理学部化学科/MNTC)が「フレキシブルペロブスカイト太陽電池に向けたTiO2ナノ粒子分散液の低温・全溶液プロセス」をテーマに講演し、ペロブスカイトの特徴や、水溶性チタン錯体を用いて合成した4種類のTiO2の形状の違いによる発電特性について研究成果を紹介しました。

後半は喜多理王教授(MNTC/理学部教授/総合理工学研究科長)が司会を務め、宮坂力氏(桐蔭横浜大学教授)による基調講演を実施。宮坂氏は「ナノ結晶と自己組織化技術で進化するペロブスカイト太陽電池」をテーマに、企業で研究職についていた時代から取り組んできたペロブスカイト太陽電池に関する研究の経緯や優れた発電特性などについてわかりやすく解説。製造工程に不可欠なヨウ素が日本で豊富に産出されることや発電コストの優位性などから、「日本発の次世代太陽電池として大いに期待されている」と話ました。宮坂氏は、「日本の持つ技術力をもって海外との産業競争に勝つポテンシャルがある」と力説し、「電力の自給と地産地消に向けた社会構造の変化を展望し、今後のさらなる開発に向けて共に研究に取り組みましょう」と呼びかけました。

参加者からは、ペロブスカイト同士のタンデム電池の可能性、車や家の窓ガラスへの応用、研究開発から社会実装へのスピード化を図るための方策など多様な質問が出され、宮坂氏との間で活発に議論が交わされました。宮坂氏は学生ら若手研究者に向けて、「研究には、自分がこだわったものをとことんやってみようという意思とともに、他分野の研究に対して“自分が知らなければ知らないほど見てみよう”と関心の翼を伸ばしてみることも大切。ぜひ異分野の人たちとも交流を深めてください」とエールを送りました。

最後に梶田佳孝学長補佐(サイエンス・エンジニアリング担当プロボスト/建築都市学部教授)があいさつに立ち、「本日の講演は、私たち研究者にとっても学生たちにとっても、日本が直面する喫緊の課題や将来像を見据えるための示唆に富む貴重な話でした。今後も積極的に研究に取り組んでいきましょう」と締めくくりました。