概要

- 情報通信分野に関わる多様な研究者 (*1) が定期的に集い、それぞれの研究を中心に幅広いテーマを取り上げながら、知的好奇心に基づく活発な議論を行います。

- こうした交流を通じて、所属や立場を超えた「タテ・ヨコ・ナナメ」のつながりを築き、個々の研究者と組織の持続的な発展を促進します。

- 研究交流会は6月と12月に規模を拡大して開催し、談話会はコンパクトな形式でその他の月末に実施予定です(*2)

- 当面は議論内容を外部公開せずに内部での議論活性化を図ります。

(*1) ここでの「研究者」とは、本学情報通信学研究科所属の教員に限らず、大学院生、学部生、職員、外部講師などを含みます。

(*2) 一部の月は開催されない場合があります。

今後の予定

- 2026年2月(講師未定)

2025年12月19日(金)、第003回研究交流会を品川キャンパスで開催しました。本交流会は、研究科内外の研究者や学生が分野横断的に交流し、知的対話を深める機会として位置づけられており、当日は第一部のハイライト発表と第二部のポスター発表の二部構成で実施しました。

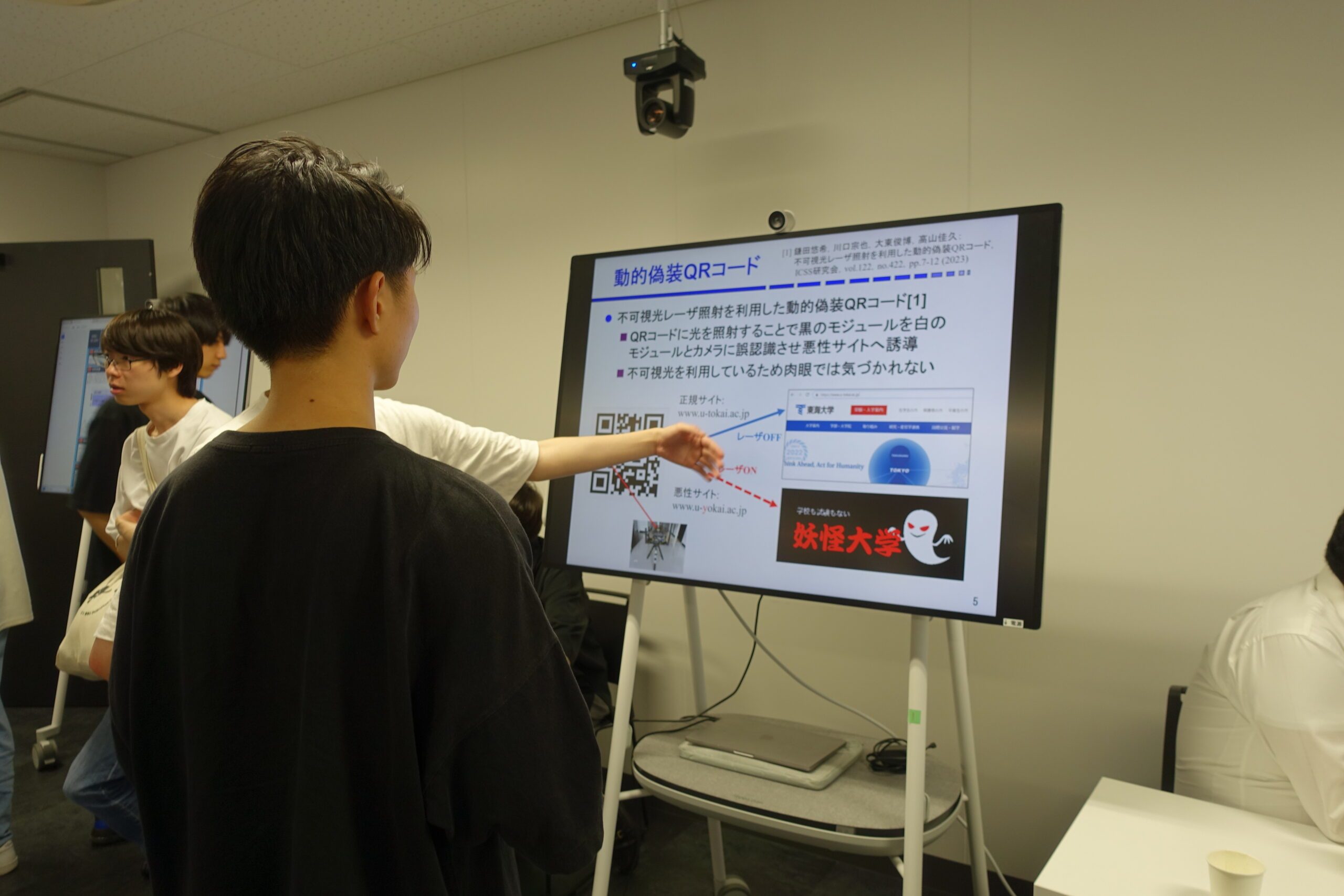

第一部のハイライト発表では、大東俊博教授が、高山佳久教授・山本宙教授らと共同で進めている「DARTSプロジェクト:レーザー照射による偽装QRコード実験」について講演を行いました。講演では、プロジェクトを立ち上げた背景、情報セキュリティに関する基礎的な考え方、QRコードの構造と仕組み、誤り検出・訂正技術の要点、さらに今後の研究展開に向けた構想が順を追って説明されました。後半にはレーザー照射による実演が行われ、参加者は自身のスマートフォンを用いてQRコードを読み取ることで、偽装の現象を実際に体感することができました。会場には、理論と実演が結びついた内容に対して強い関心を寄せる様子が見られました。

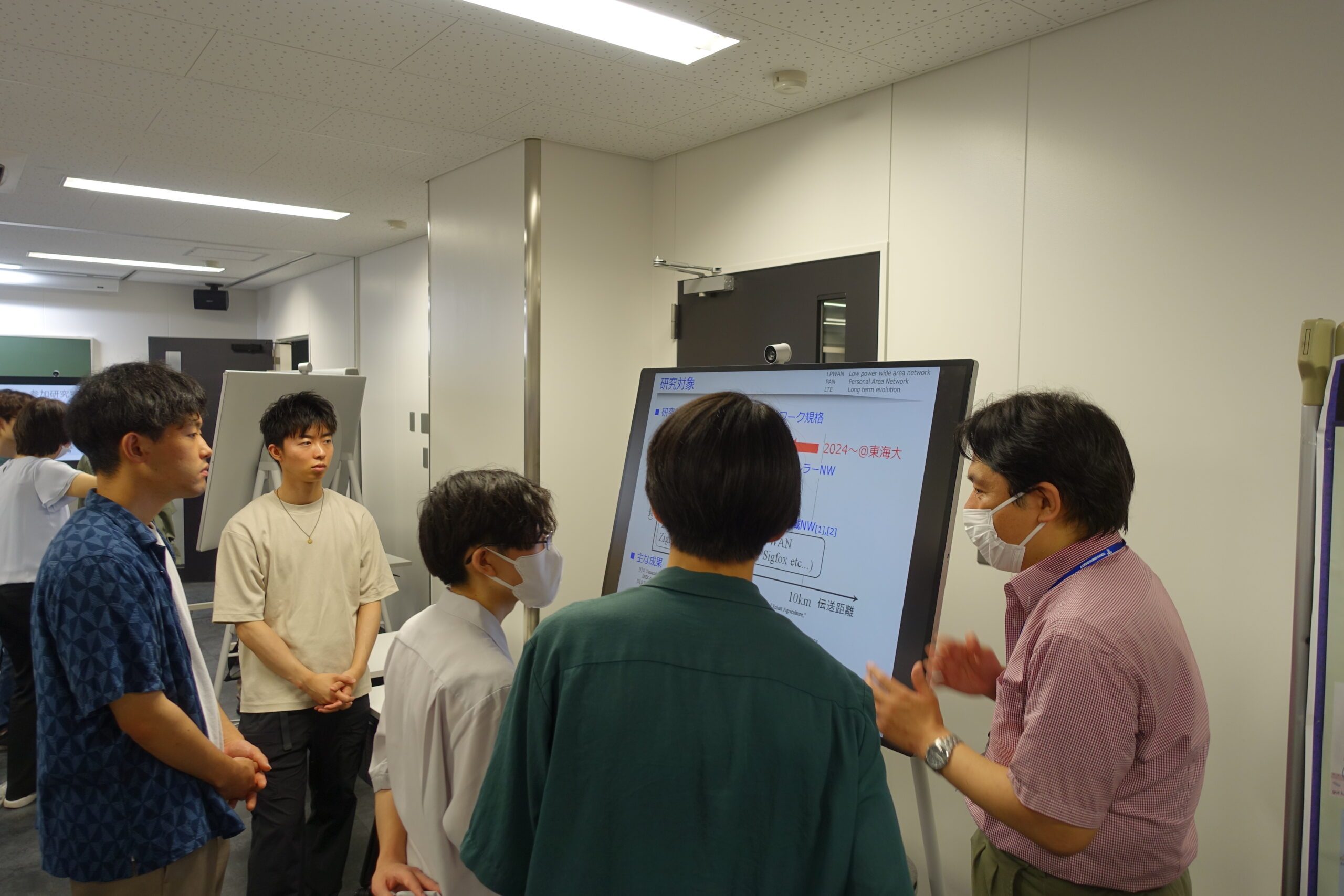

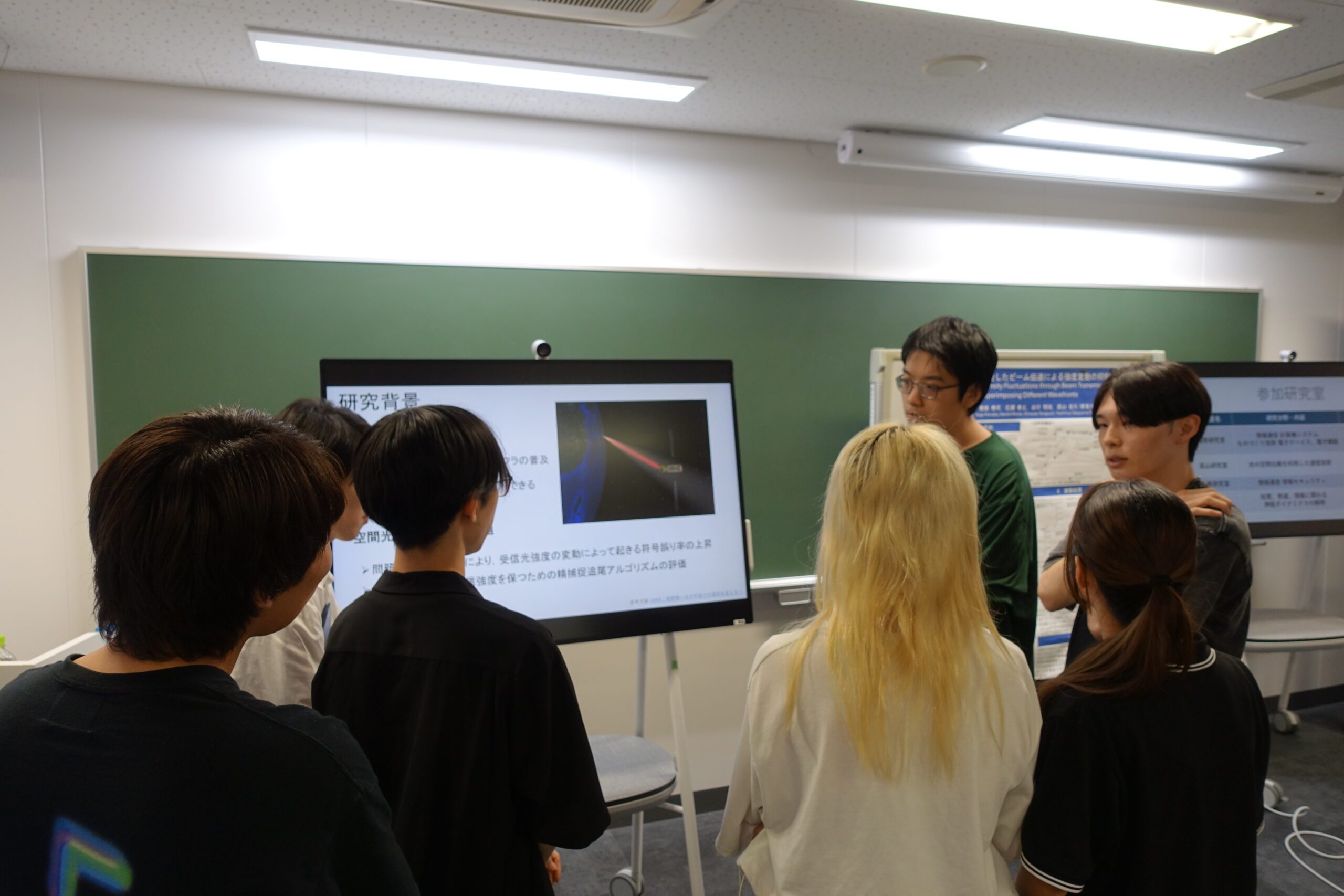

続く第二部では、教員・大学院生・卒研生らによる多様な研究テーマのポスター発表が行われました。会場では、参加者が資料や画面を参照しながら発表者と積極的に議論を交わし、それぞれの研究内容や方法論、応用可能性について理解を深めていました。学生主体の取り組みに教員の専門知が交わることで、研究科ならではの活気ある交流の場が形成され、終始にぎやかな雰囲気の中で学術的な対話が発展していきました。

今回の談話会では、長谷川恭子准教授による「3次元計測データの構造理解のための可視化」と題した講演が行われ、学生・教職員ら20~30名程度が参加しました。

長谷川准教授は、文化財や建造物のデジタル保存に不可欠な3次元計測技術について概説し、LiDARやSfM(Structure from Motion)といった計測手法の特徴や課題を紹介しました。また、数億点規模の点群データを適切に可視化するための最新技術として、ガウシアンスプラッティングや確率的ポイントレンダリングなどの手法を解説し、奥行きを強調する「Halo効果」などの表現技術にも触れました。さらに、東京都のデジタルツインプロジェクトやPLATEAUといった都市スケールの3Dデータの現状と、長谷川研究室が目指す数センチから数ミリ単位の高精度データの重要性が示されました。

発表中にも会場から頻繁に質疑が飛び交い、ノイズ除去や表現技法の理論を深掘りする質問に加え、「3Dプリンタがあれば…」という発言をきっかけに実装に向けた具体的なアイデアが出るなど、非常に活発な議論が展開されました。今回の談話会は、最新技術の理解を深めるとともに、研究の応用可能性を広げる有意義な機会となりました。

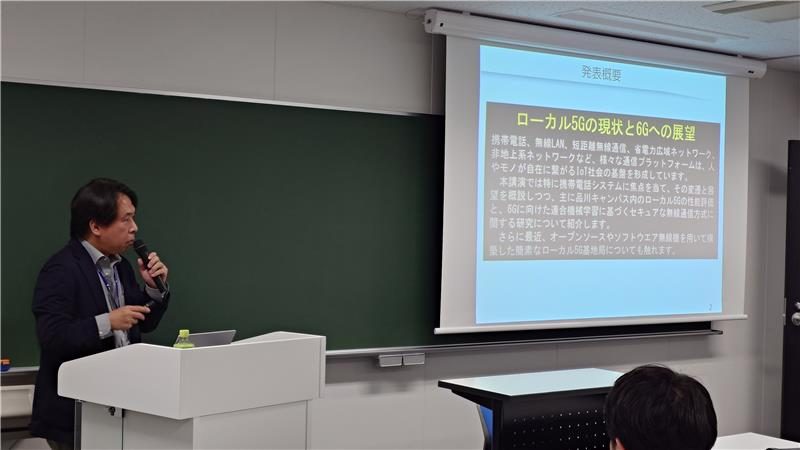

今回の談話会では、山崎悟史准教授による「ローカル5Gの現状と6Gへの展望」と題した講演が行われました。

山崎准教授は、近年注目を集める無線通信技術の全体像を概説し、特にローカル5Gについては、品川キャンパス内で実施した性能評価の結果をもとに、具体的かつ実践的な知見を共有されました。講演では、実測データに基づいた詳細な分析が紹介され、会場では技術的な観点から活発な議論が交わされました。

参加した学生からは、「混雑時に携帯電話がつながりにくくなるのはなぜか」といった日常生活に根ざした質問も寄せられ、最先端の通信技術と私たちの暮らしとの関係について理解を深める機会となりました。

9月26日、品川キャンパスにて第002回談話会を開催しました。

今回の談話会では、倉重宏樹講師による「脳と身体と記憶のシステム論に向けて」と題した講演が行われました。

倉重講師は、「記憶の構造と動態を定める原理を知りたい」という研究モチベーションに基づき、「スキーマ同化」と「スキーマ調節」という対照的な記憶獲得現象を軸にした、熱意あふれる発表を行いました。とくに、発生頻度が低く、そのためにこれまで脳基盤を調べることが難しかった「スキーマ調節」について、新たな実験パラダイムを開発してそのメカニズムに迫った現在の研究成果を、豊富なデータを示しながら解説されました。

会場では、参加者が軽食や飲み物を持ち寄り、和やかな雰囲気の中で活発な質疑応答が交わされ、学内の垣根を越えた有意義な交流の場となりました。

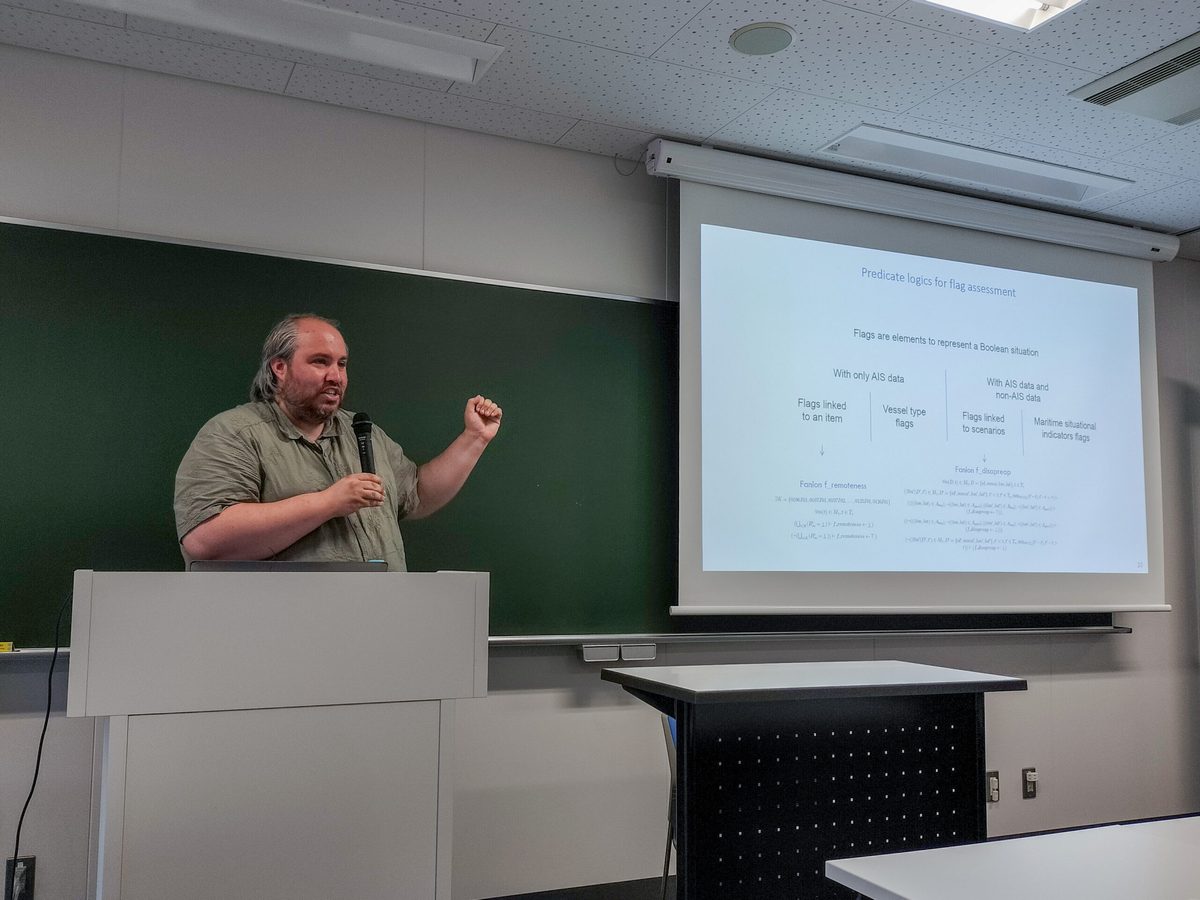

7月25日に、フランスの西ブルターニュ大学(Université de Bretagne Occidentale)からClément Iphar先生を品川キャンパスにお招きして第002回研究交流会を開催しました。海外から研究者をお迎えして、英語で研究交流会を開催するのは今回が初めてです。

最初に「Artificial Intelligence and Geospatial Approaches in Maritime Transport: From Data Science to Applicative Cases(海上輸送における人工知能と地理空間アプローチ:データサイエンスから応用事例まで)」と題して、Clément先生の研究に関する講演を行いました。海上輸送に関するデータはとても複雑で大規模であるが、ファジー理論を用いることで海上輸送に関する様々側面を可視化できることを紹介していただきました。研究に関する講演の後は「Research Opportunities in France for Japanese scholars(日本人研究者のためのフランスにおける研究機会)」と題して、日本人の学生や研究者がフランスで研究を行う際に利用できる奨学金や研究資金について紹介していただきました。

海上輸送に関するデータサイエンスの研究も、フランスで研究を行うための奨学金の話も、初めて聞くことばかりでしたが、参加した教員と学生はみな興味を示し、活発な質疑が行われました。内部の研究者による講演とは違い、異なる研究分野と視点からの話を聞くことができ、とても良い研究交流会になりました。今後も外部の研究者をお迎えして研究交流会を開催する予定です。

6月27日に品川キャンパスにおいて、第001回研究交流会を開催しました。この研究交流会は情報通信学研究科に所属する大学院生が中心になって企画運営したもので、大学院生・学部生・教職員同士の交流を促進するとともに、大学院進学を考える学部3年生に各研究室での研究活動を紹介することで研究室選択の情報を共有する「大学院オープンラボ」の機能も兼ねています。研究交流会はポスター発表形式で開催され、軽食を片手に活発な議論が交わされました。

企画運営に中心的に携わった大学院生は、「昨年の同時期に開催した類似イベントよりも2倍近くの来場者にご参加頂き、運営側の想定をはるかに超える大盛況でした。各々の研究内容に対して活発な議論が行われており、大学院生・学部生ともに良い交流の場になったのではないかと思います。」と振り返っています。

品川キャンパスに情報通信学研究科所属並びに関連する教職員・学生ら有志が集い、第001回談話会を開催しました。

今回の談話会では、福原雅朗教授が「集積回路設計の国内外状況と福原研の研究方針」について、中谷裕教准教授が「直観的な情報処理を実現している脳メカニズムの理解を目指して」と題して、それぞれ発表を行いました。これらの発表に対し、参加者を交えて活発な質疑討論が行われました。異なる分野・視点からの知的な質問やアドバイスが展開され、発表者にとっても非常に有益な時間となりました。

参加者からは「学会や研究会よりも深い議論ができたかもしれない」との意見もあり、談話会ならではの自由で濃密な対話が実現しました。学生達もプレゼン内のキーワードを自身のデバイスで検索しながら議論に追随する様子が見受けられ、積極的に参加していました。結果として、参加者全員が時間を忘れるほど議論を重ね、充実した雰囲気の中で初めての試みを成功裡に終えることができました。