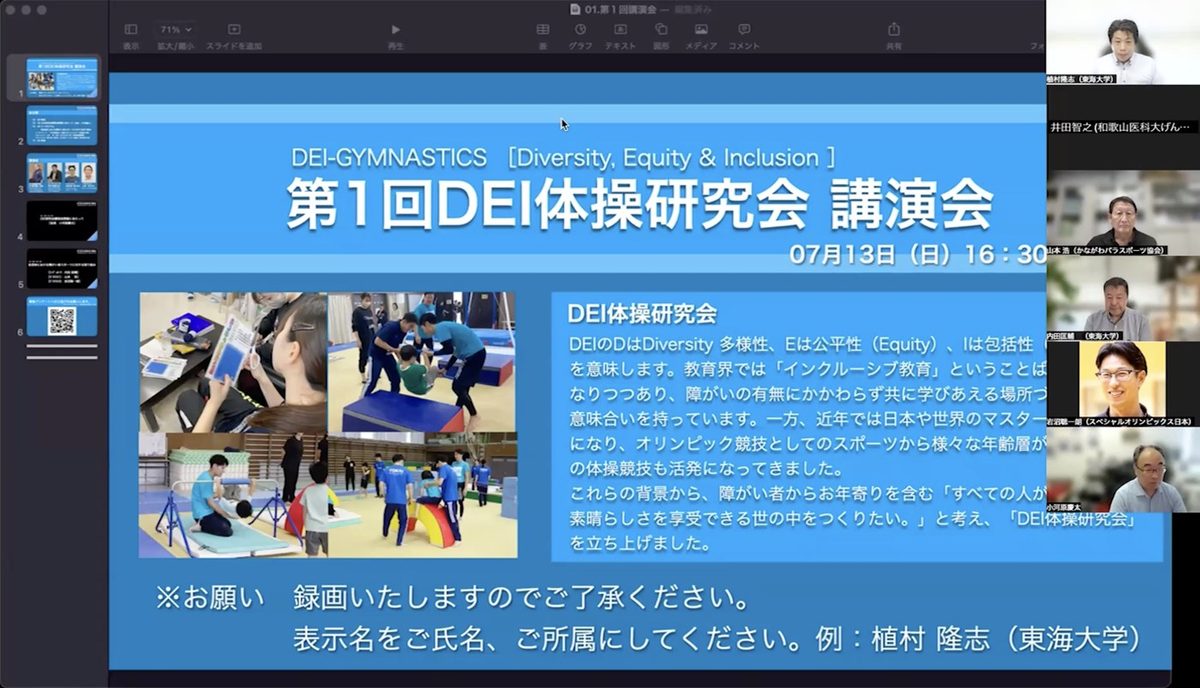

湘南キャンパス体操競技部の小河原慶太部長(体育学部教授)が会長を務めるDEI体操研究会が7月13日にオンラインで、「2025年度第1回DEI体操研究会講演会」を開催しました。同研究会は、「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包括性)」の頭文字を取って名付けられ、「すべての人が体操競技の素晴らしさを享受できる世の中をつくりたい」という思いで昨年度に設立されたものです。今回は、かながわパラスポーツ協会専務理事の山本浩氏と、スペシャルオリンピックス日本スポーツプログラム委員を務める帝京科学大学准教授の岩沼聡一朗氏をゲストに招き、「各団体における障がい者スポーツに対する取り組み」をテーマに講演しました。

初めに小河原部長があいさつし、講演会の趣旨を説明。「パラリンピックでは体操競技が開催されておらず、スポーツを通じて知的障害のある人たちの社会参画を促すスペシャルオリンピックスは海外では盛んですが、体操競技先進国の日本では極めてマイナーです。これは、障害を持つ方々の体操についての知識と関心の低さが問題であるとされています。本講演では、より多くの人々が共に生きることができる社会を、スポーツを通じてつくっていきたいと考えています」と話しました。

続いて山本氏が、かながわパラスポーツ協会の活動内容を紹介。「今年の4月に、『神奈川県障がい者スポーツ協会』から名前を変えて新たなスタートを切りました。講演会を機に我々の活動について多くの方に知っていただきたい」と話し、知的障がいや精神障がいを持つ人々が運動する機会を提供するためのスポーツ大会や、すべての人がスポーツに親しむためのパラスポーツ教室などについて語りました。また、岩沼氏は、スポーツを通じて知的障がいのある人たちの社会参画を促すことを目的とした「スペシャルオリンピックス日本」の活動について解説。「健常者もコーチやボランティア、パートナーとして参加できる機会をつくることで、スポーツを通じた社会のつながりを創造しています。多くの人がスポーツを通じていきいきとする、そんな社会をつくっていければ」と話しました。

最後に、本学キャンパスライフセンターの内田匡輔所長(体育学部教授)がコーディネーターを務め、講演内容を踏まえたディスカッションを実施。障がいを持つ人がスポーツをする機会の地域格差や、重度障がい者のサポーター不足、部活動の地域展開など多様なテーマで参加者が意見を交わしました。