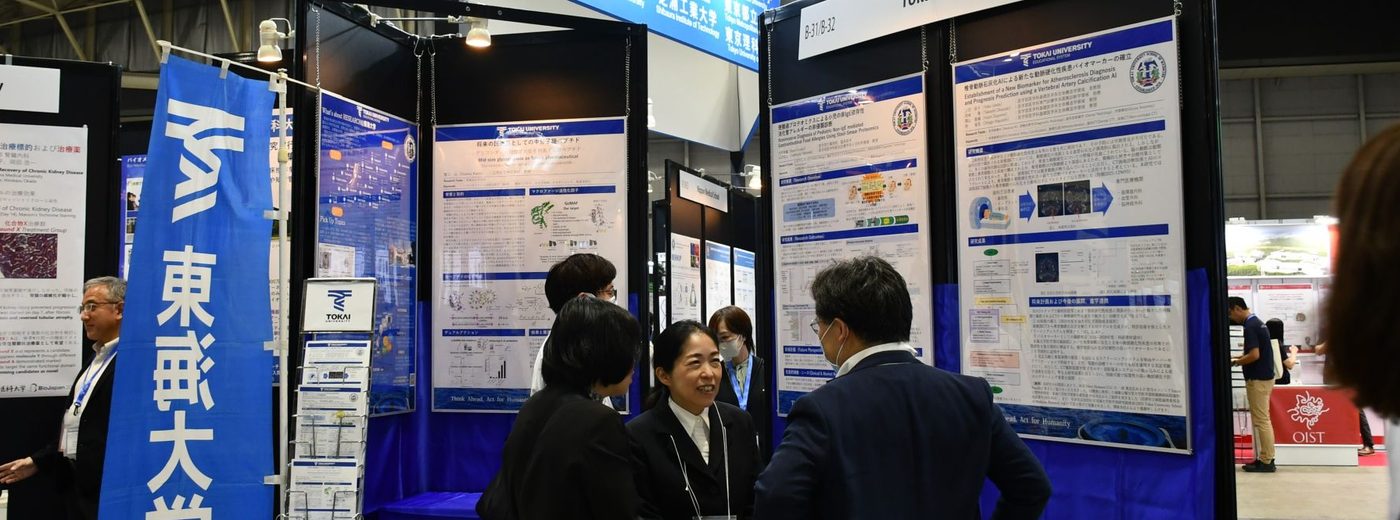

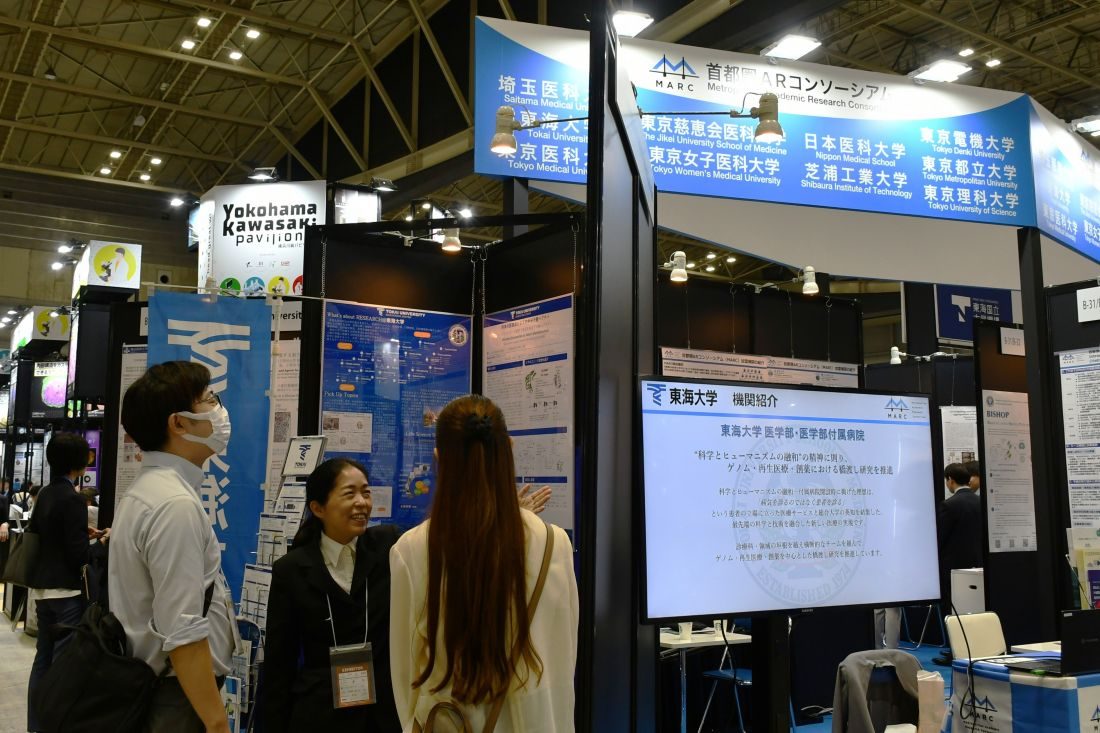

東海大学では、10月8日から10日までパシフィコ横浜で開催された「BioJapan2025」に、「首都圏ARコンソーシアム(MARC)※」の構成機関として共同出展しました。「BioJapan」は世界で最も古い歴史を持つアジア最大級のバイオテクノロジーに関するパートナリングイベントで、今回が27回目となります。本学からは医学部と工学部の研究者が、疾患の新たな診断・治療法につながる研究シーズをポスター発表しました。

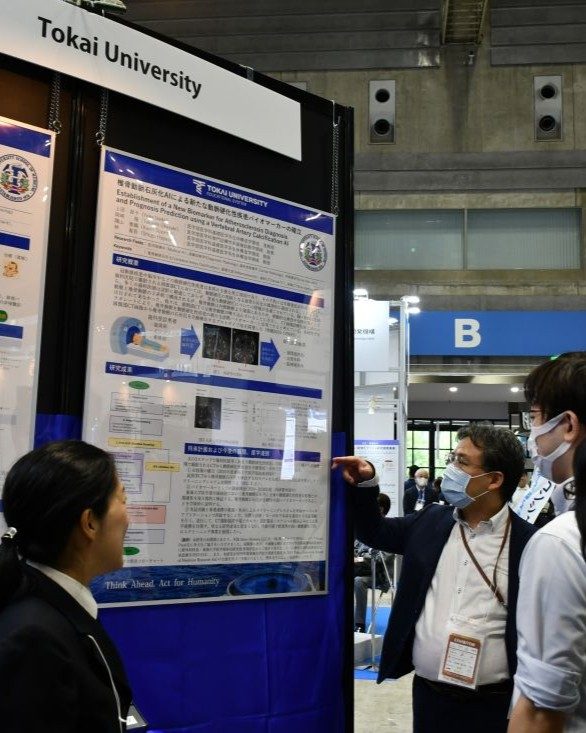

医学部医学科基礎医学系生体構造学領域の上田容子准教授らは、首の深部にあるため検査対象になりにくかった椎骨動脈が、歯科で撮影される頭頸部のCTに映り込むことに着目。椎骨動脈の異常を動脈硬化性疾患の診断マーカーとして活用するため、CT画像の石灰化を自動検出するAIを開発しました。歯科で動脈硬化を診るという新しい医療の実現により、脳卒中や心筋梗塞などの疾患が早期発見・早期治療されるようになると期待されます。

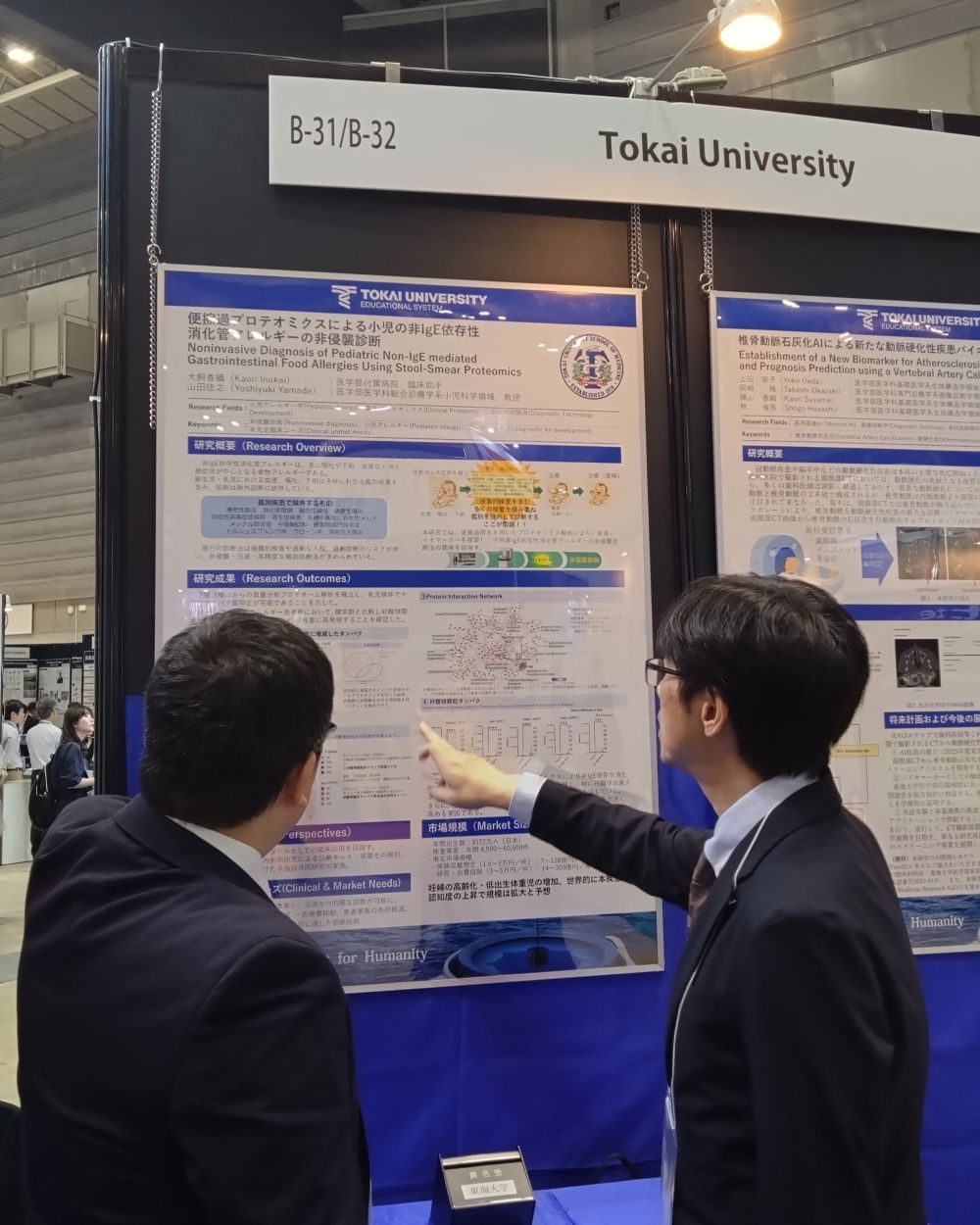

医学部付属病院の犬飼香織臨床助手らは、小児の食物アレルギーの一種「非IgE依存性消化管アレルギー」を、便を用いて迅速・的確に診断する方法を発表。患者の便に含まれるタンパク質の構造や機能を網羅的に解析した結果、「RASE3(ECP)」や「EPX(EPO)」などの好酸球関連分子が高発現していることを見出し、これらの分子を診断マーカーとして活用する方法を確立しました。確定診断には侵襲的な検査が必要ですが、便の解析によって事前の診断精度を高めることで安全性の向上や検査回数の削減が可能となり、患者の身体的負担の軽減や医療費の削減につながる成果として注目を集めています。

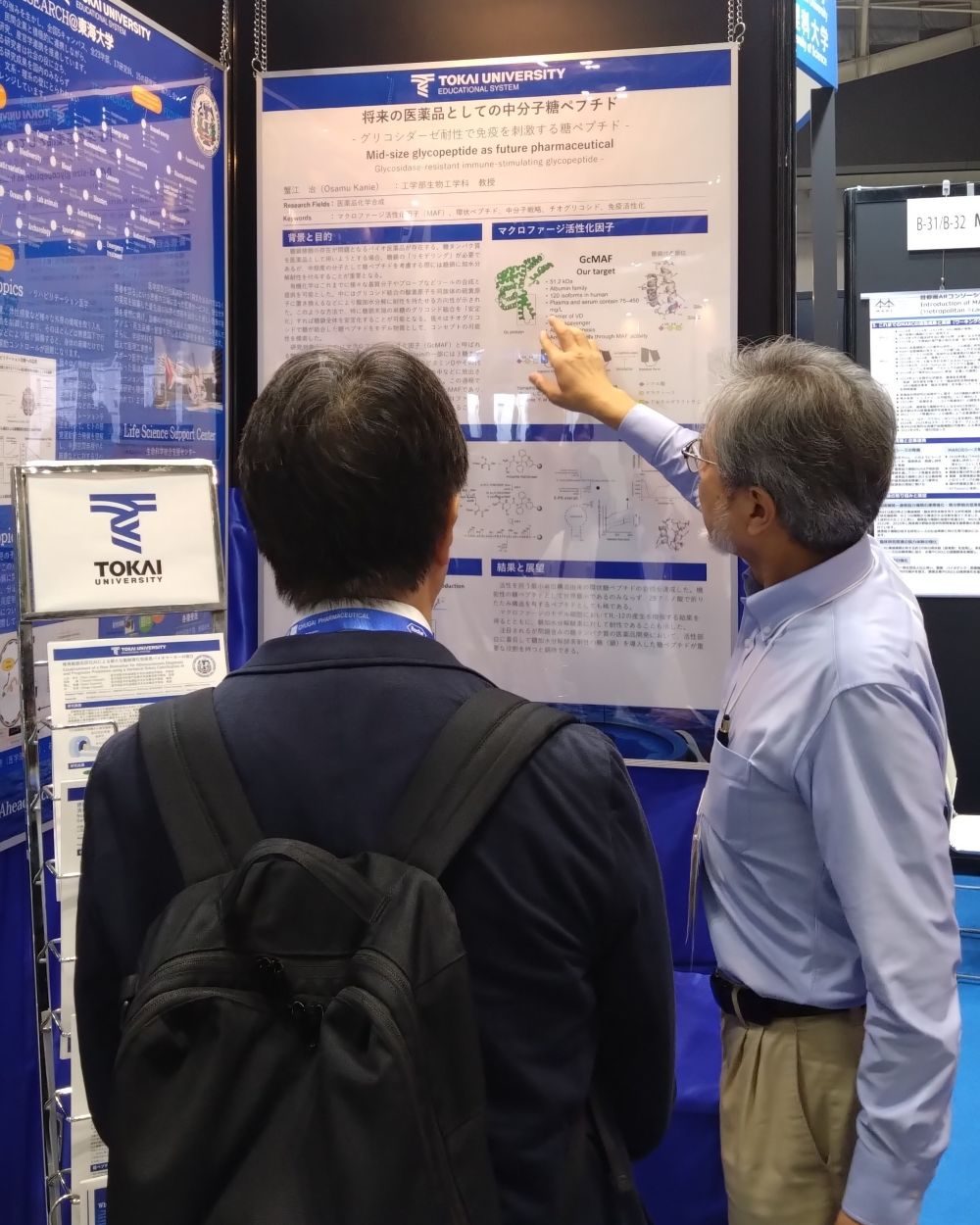

工学部生物工学科の蟹江治教授は、ビタミンDやその代謝物の運搬などに関与し、抗がん剤として期待される「マクロファージ活性化因子」(GcMAF)と呼ばれるタンパク質の研究成果を報告。GcMAFは血中に放出されると、糖加水分解酵素の作用で活性に必要な糖(αGaINAc)が切断され、抗がん剤としての効果を失ってしまうため、この糖が除去されるのを防ぐ機能(糖加水分解酵素耐性)を付与し、効果を安定させることに成功しました。

ブースには連日、多くの研究者や製薬企業の社員らが訪れ、研究の詳細や実用化への展望について意見を交わしていました。

※出展課題と研究代表者は以下のとおりです。

【研究①】

研究課題名:椎骨動脈石灰化AIによる新たな動脈硬化性疾患バイオマーカーの確立

研究代表者:上田容子(医学部医学科基礎医学系生体構造学領域 准教授)

岡崎 隆(医学部医学科専門診療学系画像診断学領域 助教)

隅山香織(医学部医学科基礎医学系生体構造学領域 教授)

林 省吾(医学部医学科基礎医学系生体構造学領域 教授)

【研究②】

研究課題名:便擦過プロテオミクスによる小児の非IgE依存性消化管アレルギーの非侵襲診断

研究代表者: 犬飼香織(医学部付属病院 臨床助手)

山田佳之(医学部医学科総合診療学系小児科学領域 教授)

【研究③】

研究課題名:将来の医薬品としての中分子糖ペプチド ―グリコシダーゼ耐性で免疫を刺激する糖ペプチド―

研究代表者:蟹江 治(工学部生物工学科 教授)

※首都圏ARコンソーシアム(MARC)

首都圏の私立大学をはじめとする臨床研究機関が連携・協力関係を結び、アカデミアの基礎研究の成果を実用化につなげる非臨床・臨床一体型の橋渡し研究体制の構築、人材の育成、情報の共有等を図ることを目的として2017年1月に発足。22年4月に一般社団法人化されています。