文芸創作学科には、小説だけではなく俳句や短歌などの韻文創作に熱心に取り組む学生もいます。授業内で学ぶだけに留まらず、一昨年からは学生主催の句会・歌会が開催されるようになりました。今セメスターの句会は5月から6月上旬まで開かれ、6月19日からは歌会がスタート。今日はその第1回目の歌会のようすをお伝えします。

今回の歌会の兼題(事前に決められた歌のお題のこと)は「傘」です。

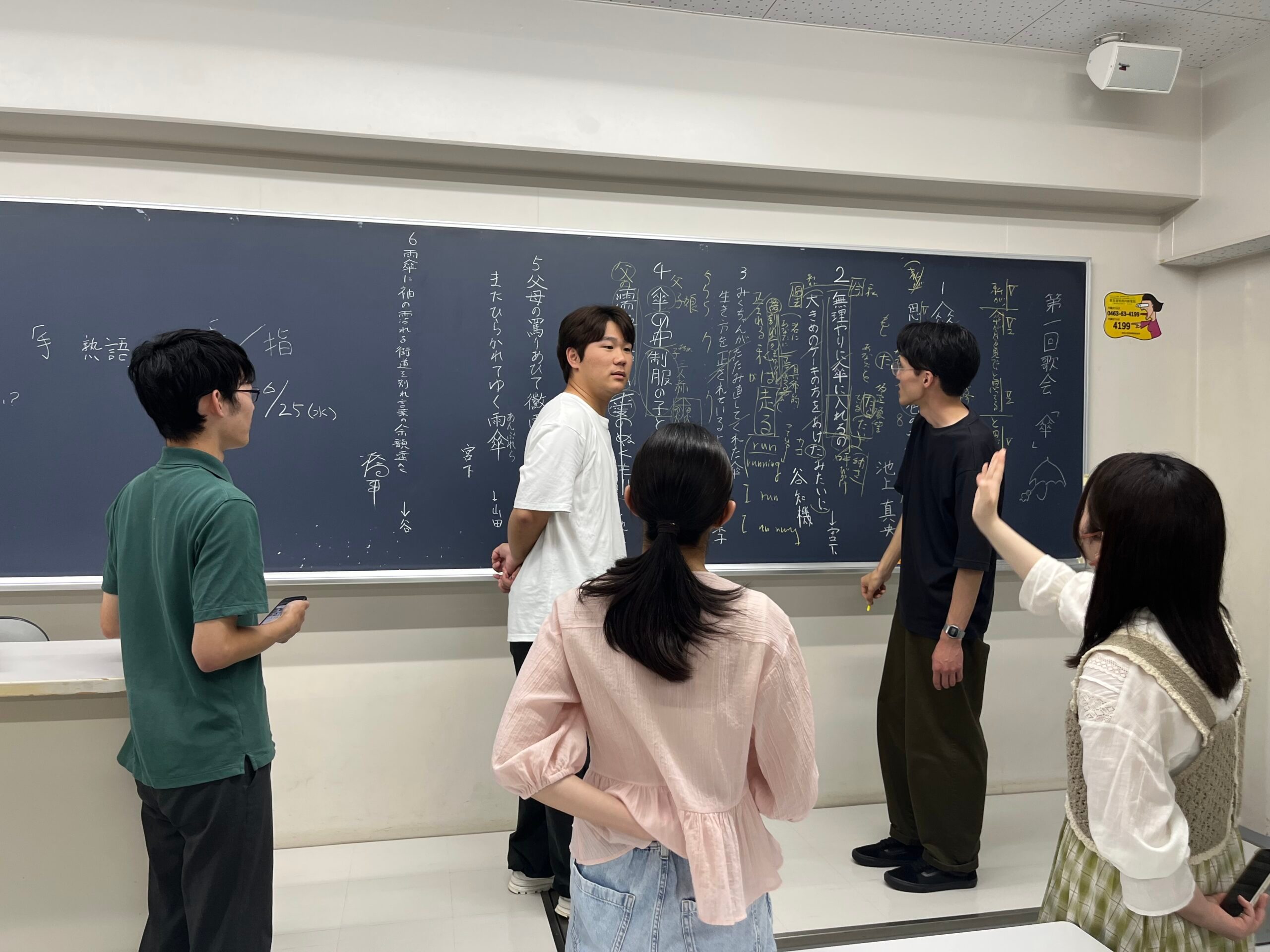

まずは参加者が用意してきた歌を黒板に書き、自己紹介。会の運営担当である2年生の谷さんの進行のもと、1首ずつ指名された人が感想を述べていきます。1つの歌に対して「傘の身体性」「比喩の効果」「取り合わせ」「音数」など、さまざまな観点から解釈がなされ、三十一文字への集中力が教室にみなぎります。最後に作者が作歌時の想いや質問に答え、穏やかに会は終了……するかと思いきや、本格的に盛り上がったのはこのあとから!自然と皆が黒板の前に集まってディスカッションが始まり、先輩が初心者にアドバイスを送ったり、質問を受けたりしていました。

黒板前で先輩にレクチャーを受けていた韓国からの留学生、李さんに感想を伺ってみました。

「今回この会に参加するにあたり、はじめて短歌を作りました。韓国にも「時調(シジョ)」という、音の数が決まった詩のスタイルがあります。ちょっと短歌に似ています。難しかったですが、新しい表現を知るのが楽しかったです。来週からも参加したいです」

次にお話ししてくれたのは、今回唯一の1年生の参加者だった池上さん。会では先輩から鋭い批評を受けていましたが……

「高校生のときにも部活で歌会に参加していたので、鋭い批評には慣れています(笑)。同級生の友人は小説に関心がある子が多いのですが、短歌も広がってくれればいいなと思います」

今年度からこの会の運営を担当している、2年生の谷さん(写真1枚目)と山田さんにもお話を伺いました。

谷さん「この会を作った先輩たちから、運営を引き継ぎました。自分は高校の文芸部に入ったのをきっかけに短歌と俳句を作り始め、団体戦の牧水・短歌甲子園で準優勝、俳句甲子園では優秀賞をいただいたこともあります。歌会の楽しさは、1つの歌を自分では気づかなかったいろんな視点で見ることができること。今日の「傘」の歌も、参加者によって傘を全体として見るか、傘の1部だけを見るか、モノの切り取りかたの違いが出ておもしろかったです」

山田さん「去年、先輩が主催していた句会歌会のお知らせを見て、おもしろそうだなと思って参加しました。短歌は57577と限られた音の数で表現しなくてはいけないのですが、そんな“制限された自由”に惹かれています」

今日の歌会には、一昨年この句会・歌会を立ち上げたお二人も出席してしました。本学科の卒業生であり、いまは大学院の文学研究科で勉強している橋本さんと、今日はオーディエンスとして参加していた4年生の白沢さんです。(写真3枚目、左が橋本さんで右が白沢さん)

Q:この会を作ったきっかけは?

橋本さん「授業では作句の基礎的なところを学んだので、継続的に句や歌を作り批評する場があれば、よりいいものが作れて鑑賞能力も上がるのではと思ったんです。学科の縦横のつながりの場として、ふらっと気軽に来られる会になればいいなという感じだったんですが、同時に、個々でインプットしたものの成果をアウトプットする発表の場にしてほしいなとも願っています」

Q:今日は参加されてどうでしたか?

白沢さん「続いていることに安堵しています。一昨年、橋本さんと会を試験的に始めたころは15人くらいの集まりでした。長く活動を続けていくためにも、運営は後輩に任せたほうがいいと思っています。とにかく継続することが大事です」

今セメスターの歌会は7月の半ばまで、週に1度のペースで続けて開かれる予定です。ちなみに次の会の兼題は「手/指」。どんな歌が詠まれるのか楽しみです!