芥川賞といえば、直木賞と並び有名な国内文学賞の1つです。文芸誌に発表された作品の中から毎年6月と12月に候補作品が発表され、その約1ヶ月後の選考会で受賞者が決定します。

前回(2024年下半期)の芥川賞候補作が発表された際、文芸創作学科では学生有志で候補作について意見を交換する合評会が発足しました。

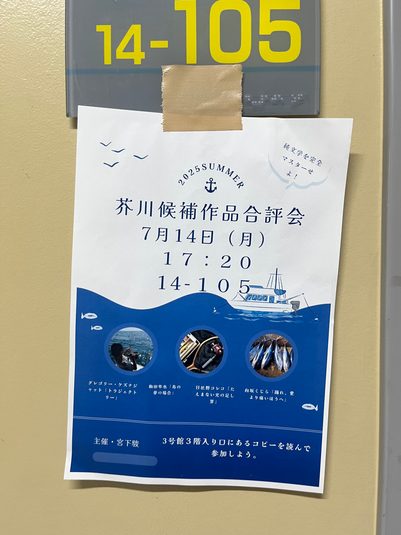

そして先月6月、今年の上半期の候補作として4作が発表されたことを受け、候補作品合評会も引き続き開催される運びに。選考会の2日前、窓の外から蝉の声が聞こえる7月14日の夕方から始まった合評会のようすをのぞいてみました。

参加者は発起人の4年生・宮下さんのほか、候補作を読み込んできた2年生から大学院生までの4人と、会をサポートする倉数先生。まず宮下さんから4人の著者の紹介がされたのち、この会のコンセプト「言いたいことを言う!」が確認されます。その後はいよいよ意見交換の時間。作品ごとにストーリーの整理をしたり、モチーフの分析や考察をしたり、時には構成の複雑さに皆で戸惑ったり……率直な意見が交わされ、ひとりの読書では気づかなかった新たな“読み”がつぎつぎ共有されていきます。会が始まったころは明るかった空も、気づけば真っ暗。議論は白熱し、合評会は3時間以上も続きました。

今回の会の感触や今後の展望について、発起人の宮下さんにお話を聞いてみました。

「第171回(2024年上半期)の候補作を読んで、倉数先生に好き勝手な感想を言いに行っていたら、『読書会をやってみるのはどう?』と提案され、それに賛成したのが会を立ち上げたきっかけです。今回の回では僕自身がなかなか今回の作品の内容をまとめることができずにいたので、なかなか良し悪しの判断がつかず、会の参加者のコメントや作品をもっと掘っていけたはずだという心残りがあります。これからも会を続けていく意向はあるのですが、主催は大変なので、そろそろ誰かに引き継ぎたいです」

また、候補作を読むことの醍醐味については、「今現在どのような作品が純文学と呼ばれているのかを知れるということと、まだ価値が定まっていない作品なので、自分のなかの『良い』『悪い』のような判断をある程度フラットにできることです。後者は名作と言われる作品を読む会といちばん異なっていることだと思います」とも語ってくれました。

ちなみに、参加者の皆さんの受賞予想は、受賞作ありだと考えるならグレゴリー・ケズナジャットさんの「トラジェクトリー」、次点で向坂くじらさんの「踊れ、愛より痛いほうへ」。ただしこれらもあまり積極的な予想ではなく、多くは「しいて言えば」というものでした。

「受賞作なし」も意見として挙がっていましたが、16日に発表された実際の結果は……受賞作なし! 芥川賞だけではなく直木賞も受賞作なしという、27年半ぶりの珍しい回となりました。ちょっぴり寂しい結果となりましたが、また半年後の合評会でどんな作品が読めるのか楽しみですね。