大学院工学研究科2年次生の馬渕信志さん(指導教員=工学部航空宇宙学科・水書稔治教授)が、7月5日から14日までオーストラリア・クイーンズランド大学で開かれたInternational Symposium on Shock Waves(衝撃波に関する国際シンポジウム)で学生論文賞を受賞しました。衝撃波や超音速、大気圏再突入などに取り組む世界最先端の研究者が一堂に会し、2年に一度開催されるシンポジウムです。水書教授の研究室からは3名の学生、大学院生が参加し、日ごろの研究成果を発表しました。

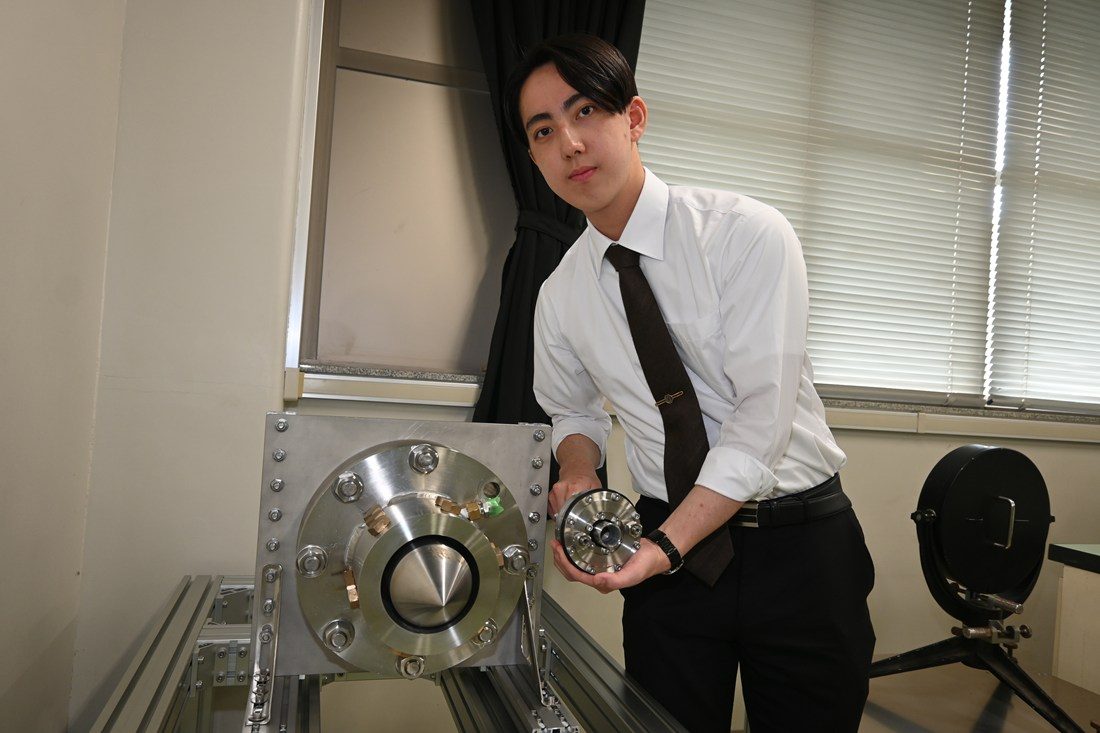

馬渕さんは、ディスク型のデトネーションエンジンの小型化に取り組んだ過程と、実証実験の成果を口頭発表しました。デトネーションエンジンは、航空機などに使用されているジェットエンジンと比べて熱伝導率が高く、効率的に強い推進力を生み出すことができる最先端の技術として近年世界各国で注目されており、2021年に日本の研究グループが世界初の宇宙飛行実証実験に成功しています。これまで研究用デトネーションエンジンの主流は二重円筒型でしたが、馬渕さんはより小型で軽量にするためディスク型の開発に挑戦しました。上智大学やポーランドの研究者らとのチームで設計したロケットに搭載することを目指し、先行研究では直径200~300㎜の二重円筒型エンジンが多い中、104㎜のディスク型の開発に成功。推進力を測る実証実験も行い、一連の研究成果をまとめて発表しました。

馬渕さんは、「ディスク型のエンジン開発は研究室にとって初めての挑戦だったので、試行錯誤しながら設計方針を固め取り組んできました。元々理想としていた形状にはなりませんでしたが、この形だからこそ見えた課題もあるので、今後の研究活動につなげたいと考えています。卒業後はプラントエンジニアリングの業界に進むので、今回の受賞を自信に励みたい」と語ります。指導にあたった水書教授は、「研究成果が世界の研究者に評価されたことに加え、完成度の高い論文と発表であったことが受賞につながりました。学部生時代に海外留学して身につけた英語力や、学部生時代から積み上げてきた専門的な知識など、これまでの努力が結果となって現れました」と評しました。