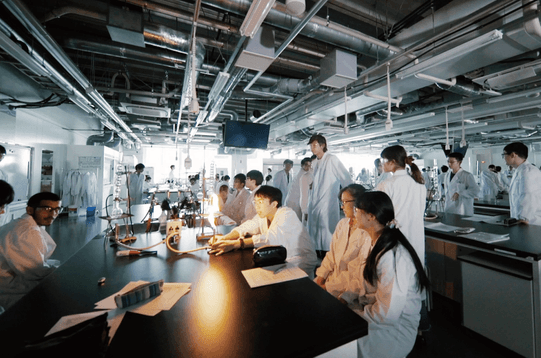

湘南キャンパスで8月20日に、小中高生を対象とした実験講座「お菓子の『カガク反応・変化』を探り、再現してみよう」を開催しました。独立行政法人日本学術振興会が募集したプログラム「ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHI」(代表者=工学部応用化学科・淺香隆教授)の採択を受けて実施したもの。大学で活躍する第一線の研究者やその研究成果を体感することで、科学の面白さを感じ、学術と日常生活とのかかわりについて深く理解してもらうことを目的としています。当日は小学6年生から高校1年生まで30名が参加しました。

初めに淺香教授が自身の経歴や、胃ろうの患者などに提供される治療食に使う半固形化栄養剤の開発などこれまでの研究実績を紹介。食品の成分により異なる粘り気、固さなどを機器分析していることから、今回はさまざまな食品添加物を用いた実証実験を企画しました。工学研究科応用理化学専攻および総合理工学研究科材料・化学コースに所属する大学院生がサポートし、参加者は3種類の実験に挑戦。知育菓子やジャムの原材料を食品と食品添加物に分けて書き出した後、「水を入れた後はサラサラしているか、固まるかを見てみよう」「混ぜ合わせた後はどんな色になる?」など、一つひとつの工程における化学反応をチェックしながら作業に取り組みました。最後に乳酸カルシウム水溶液へアルギン酸ナトリウム水溶液を滴下して「人工イクラ」を作り、テクスチャーアナライザーで破壊荷重測定を行い人工イクラの固さを数値へ「見える化」して、実際に食べた際の食感と比較した結果をまとめました。修了式では淺香教授が一人ひとりに「未来博士号」の修了証を授与し、「勉強はやればやるだけ人生の役に立ち、皆さんの世界が広がります。今回の参加をきっかけに、将来本物の博士号を取得し研究職に就いてくれる人がいたらとてもうれしいです」と語りかけました。

参加者からは、「普段から食べているような身近なお菓子が複雑な原理でできていることを知り、もっと調べてみたいと思いました。次からお菓子を食べるときは、袋に書かれている原材料名を確認します」「大学で使用する機器の値段が想像以上に高くて驚きました。学校の理科の授業ではできない貴重な経験。今日一日学んだことをまとめて、夏休みの宿題として提出する予定です」といった声が聞かれました。