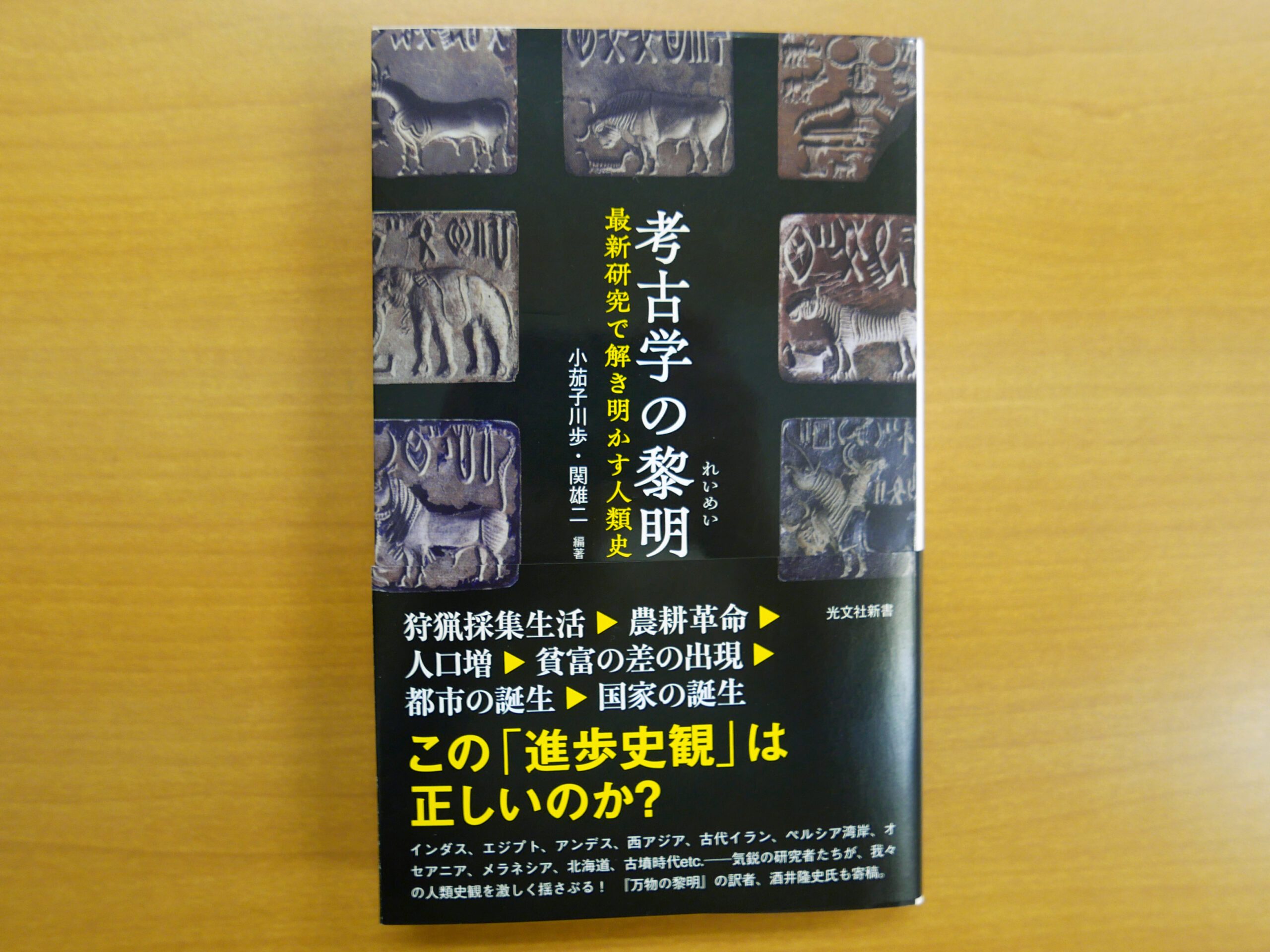

『考古学の黎明—最新研究で解き明かす人類史』(小茄子川歩・関雄二編、光文社新書、2025年9月刊行)。おすすめの新書である。本書は副題にある通り、考古学研究の第一線に立つ気鋭の研究者によって執筆された、最新の人類史である。ただし、一般的な考古学の新書とは異なり、この本をより深く理解するためには、あらかじめ読んでおいてほしいテキストが存在する。それが、世界的ベストセラーとなり、日本でも2023年に翻訳出版された『万物の黎明―人類史を根本からくつがえす』(デヴィッド・グレーバー、デヴィッド・ウェングロウ著、酒井隆史訳、光文社)である。

『万物の黎明』は、先に世界的ベストセラーとなった『銃・病原菌・鉄』(ジャレド・ダイアモンド著、2000年、草思社)や『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ著、2016年、河出書房新社)といったグローバル・ヒストリーが描く人類史とは全く異なる歴史観を提示している。その内容はぜひ実際に読んで確かめていただきたいが、考古学の専門家の立場から特に驚かされるのは、この書が膨大な最先端の研究成果を取り入れている点である(このことは巻末に掲載された詳細な文献目録からも確認できる)。確かな証拠に基づいて議論が展開されるため、説得力がある。

さて、ここで紹介する『考古学の黎明』は、この『万物の黎明』に刺激を受けた11人の考古学研究者による「応答」の書である。研究領域が全く異なる11人の専門家が、最新の知見と議論を踏まえつつ、『万物の黎明』が示した人類史の見方に対して賛同あるいは批判を論じている。なお、東海大学考古学専攻からも2名の教員が執筆に参加している。

・有村誠 教授「第6章 まじめな農耕のはじまり」

・北條芳隆 教授「第11章 都市と市場および貨幣の問題」

本書の構想は、北條芳隆教授が会長を務める比較考古学研究会主催のシンポジウム「『万物の黎明―人類史を根底からくつがえす』を読む―自由とプレイ(遊戯)の人類史・文明史の構築に向けて」に端を発している。

考古学では研究の細分化と分野間の交流の希薄化により、広い視野で過去の人類の足跡を俯瞰する研究が生まれにくくなっている。それゆえ、本書の刊行が、日本発の世界史的視野を持った考古学研究が生まれるきっかけになればと思う。