医学部では今年度から医学科総合診療学系精神科学領域に、「神奈川県児童精神科医育成寄付講座」を設置しました。この講座は、児童精神科の専門医を育成・確保するための教育や施設入所児童の診療・支援システム構築に関する研究を行うとともに、神奈川県立子ども自立生活支援センター「きらり」をはじめ地域の関係機関との連携を深め、児童精神科分野における医療体制を強化することを目的として、神奈川県の寄付を受けて開設したものです。

日本では少子化が進んでいるにも関わらず、2020年には20歳未満の精神疾患総患者数が約59万9千人と20年前に比べて5倍以上(※)に増えており、専門医の不足もあって患者が受診するまでに時間がかかるといった課題が指摘されています。医学部付属病院精神科では、1975年の病院開院当初から専門の医師が児童・思春期の患者の診療に当たっており、地域連携による医療支援や児童精神科医の育成に努めてきました。今回の寄付講座はこうした取り組みのさらなる充実・発展を目指すもので、4月から医学部に所属する精神科医師が「きらり」に勤務するといった取り組みを開始しています。

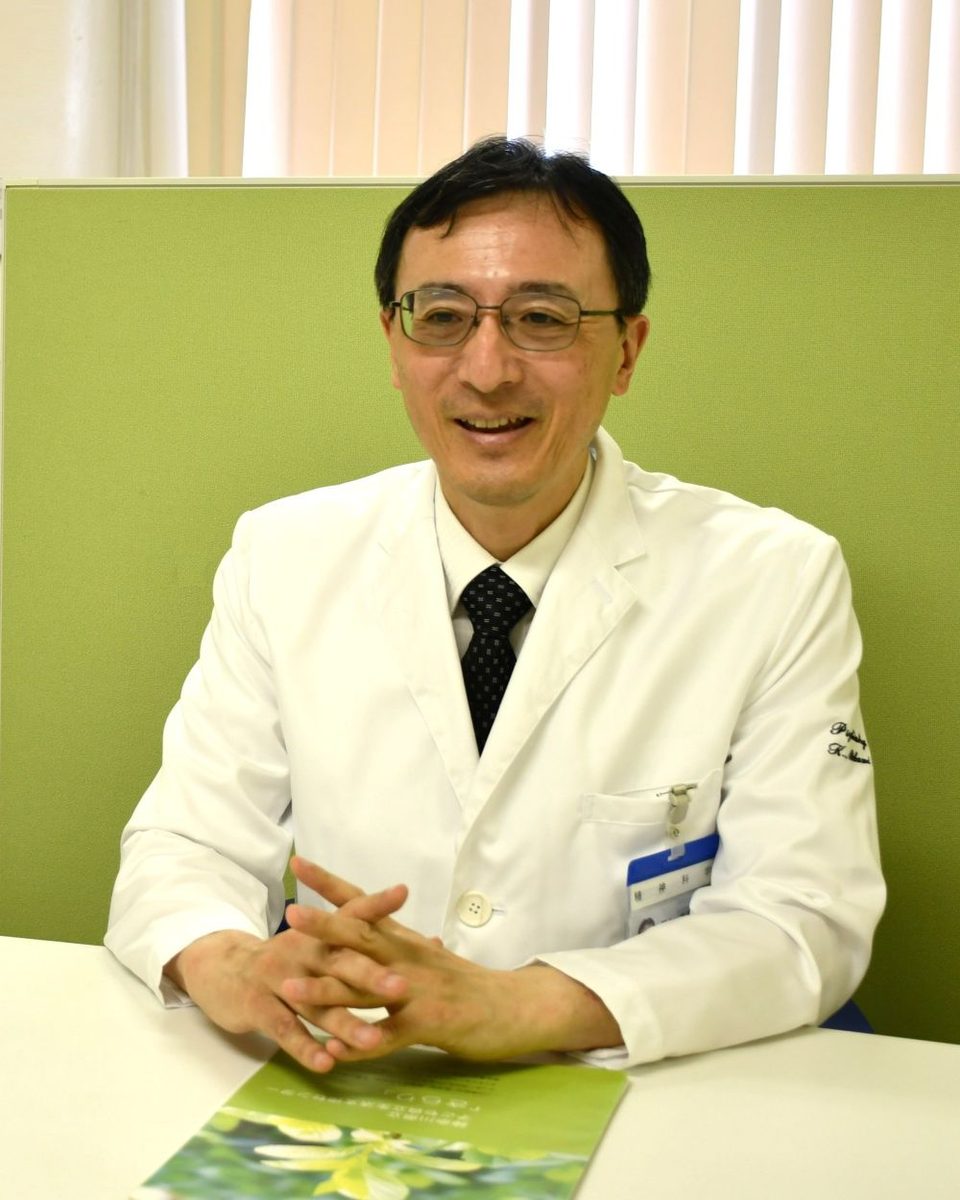

「きらり」は乳児院と障害児入所施設、児童心理治療施設の3つが一体的に運営されているのが特徴です。さまざまな事情により自宅で暮らせない子どもや専門的な支援が必要な子どもたちが、併設された学校で学び、必要なケアを受けながら生活しています。本講座を率いる三上克央教授は、「昨年、神奈川県から同施設への専任医の確保について相談を受け、このほど寄付講座という形で週に3日から4日のペースで本領域の医師が勤務することになりました。本領域としても、地域に貢献するとともに多様な患者さんに接して児童精神医療の充実を図る機会をいただいたと考えています」と話します。

さらに、「病院に来られない患者さんにどう対応するかも課題の一つであり、医療機関でなく福祉施設に医師が出向く意義は大きいと考えています。子どもの支援に当たっては、地域の地方自治体や児童相談所、保健所、学校、医療機関などの関係者が顔を合わせて話し合い、同じ方向に向かって一枚岩になることが大切です。大学に所属する医師が『きらり』に赴任することは、地域連携をより強化する大きな一歩になると考えています。本病院が開院当初から注力してきた児童精神医療を発展させるとともに、先輩方から受け取ったタスキを次世代にしっかりとつなぎたい。まずは児童精神科に関する新しい地域連携の構築を目指して努力します」と話しています。

※厚生労働省令和6年度障害者総合福祉推進事業(21番事業)「児童思春期精神医療における支援策等の検討」(公益社団法人日本精神科病院協会 令和7年3月報告)より