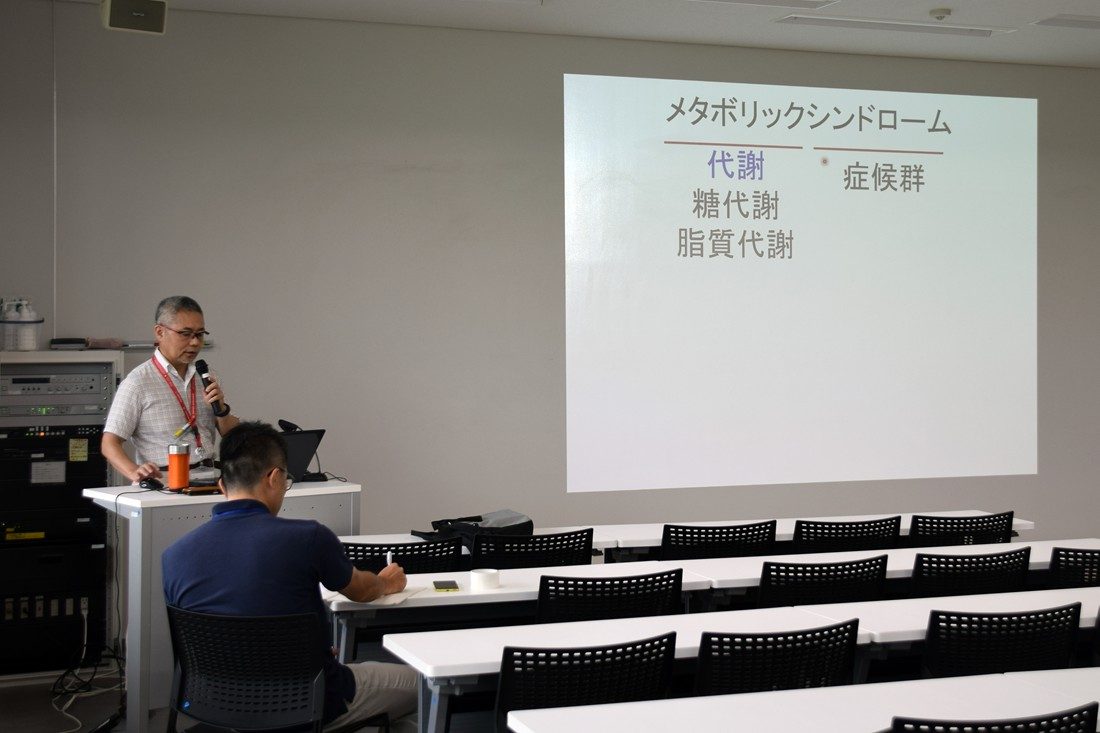

総合農学研究所では7月14日に阿蘇くまもと臨空キャンパスで、「ランチョンセミナー第2回」を開催しました。教員の研究内容や最新の研究話題を共有しようと月に1回程度開いているもので、今回は本研究所の永井竜児教授(農学部食生命科学科)が「世の中わかっていないことだらけ~ミトコンドリアの機能異常が誘導する新たな老化機構の発見~」をテーマに講演。学生や教職員約20名が参加しました。

永井教授は老化の分野に興味を持って研究者の道に進んだことを振り返り、生活習慣病やメタボリックシンドローム、糖とたんぱく質の反応によって体内の老化や動脈硬化、糖尿病合併症などに深く関わるとされる「AGEs」(終末糖化産物)の研究に取り組んでいることを紹介。AGEsが病気の原因になると言われる一方で構造が不明確なことに疑問を持ち、研究を進める中で「GAピリジン」や「グルコースライシン」といった新しい構造を発見したことを解説し、糖尿病治療薬の開発に繋がる可能性なども示唆しました。また、動脈硬化の進行経路に関する定説に疑問を投げかけ、細胞内でのAGEs生成の重要性を指摘。生体エネルギーの発電機であるミトコンドリアの異常によって生成される「2SC」が脳の加齢変化や腎機能障害にも関連すると明らかにした成果も報告しました。

永井教授は、「研究のゴールは論文発表だけではなく社会実装すること。糖尿病から脳梗塞を発症し、認知症になった私の父のような人を減らして初めて世の中の役に立つのだと感じています」と話します。四半世にわたる研究を振り返り、「やればやるほど分からないことだらけですが、気になることをとことん追求していくと、面白い真実は目の前に転がっています。皆さんも大変なことをそのままにせず、こだわってみてください」と語りかけました。