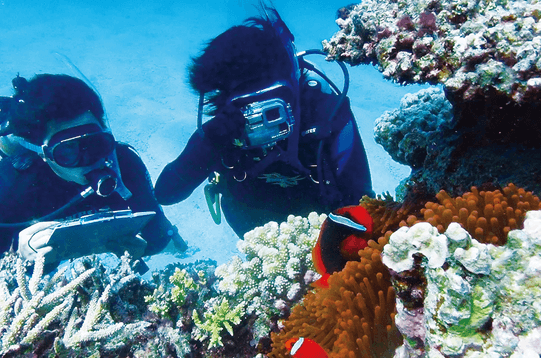

東海大学では7月5日と6日に、北海道・留萌港に寄港した本学の海洋調査研修船「望星丸」(国際総トン数=2,174トン)で船上記念講演と一般公開を開催しました。国際航海旅客船の資格を有する「望星丸」は、海洋調査・研究をはじめ、本学学生の実習、海外研修航海、学外からの委託研究、青少年のための洋上教室など幅広い用途で活用されているインテリジェント・シップです。今回の一般公開は、札幌キャンパスの生物学部海洋生物科学科が開講する「海洋生物科学フィールド実習」のために同港に寄港したことに合わせて実施したものです。本学では2003年7月に、留萌市、新星マリン漁協と共同調査試験研究を進めていく事業協定を締結しており、環境保全や水産魚類の増殖に関する研究などを共同で推進しています。

5日にプレイベントとして実施した船上記念講演には、留萌市の中西俊司市長はじめ新星マリン漁協の関係者、一般市民ら約60名が参加。昨年6月に就任した望星丸の豊田力船長が「海と船にまつわる四方山話」と題して、生物学部海洋生物科学科の手良村知功助教が「日本産深海性魚類の種多様性研究について」をテーマに最新知見を紹介しました。豊田船長はまず、海上保安庁勤務時代の経歴や船乗りを目指したきっかけなどを通じて自己紹介し、続いて「よもやま話」としてこれまで打ち込んできたヨットや航海に欠かせない天測の技術、海保時代の業務として取り組んできた流氷や氷山などの海氷観測、本四連絡橋の建設工事を中心とした「海洋架橋」について語り、「一つでも皆さんの関心を引き、海の間口の広さを感じてもらえれば幸いです」と話しました。手良村助教は、専門である深海魚に関する研究について紹介。深海魚の採集方法をはじめ、DNAバーコーディングという手法を用いた種の同定と新種発見、ギンザメ科の魚類を対象にした研究成果など研究の魅力を語りました。さらに、昨年度に東海大学が望星丸を用いて実施した第54回海外研修航海で団役員を務めた経験から、航海で訪れたポンペイ(ミクロネシア連邦)やコロール(パラオ共和国)の様子、学生たちの成長などについて紹介しました。

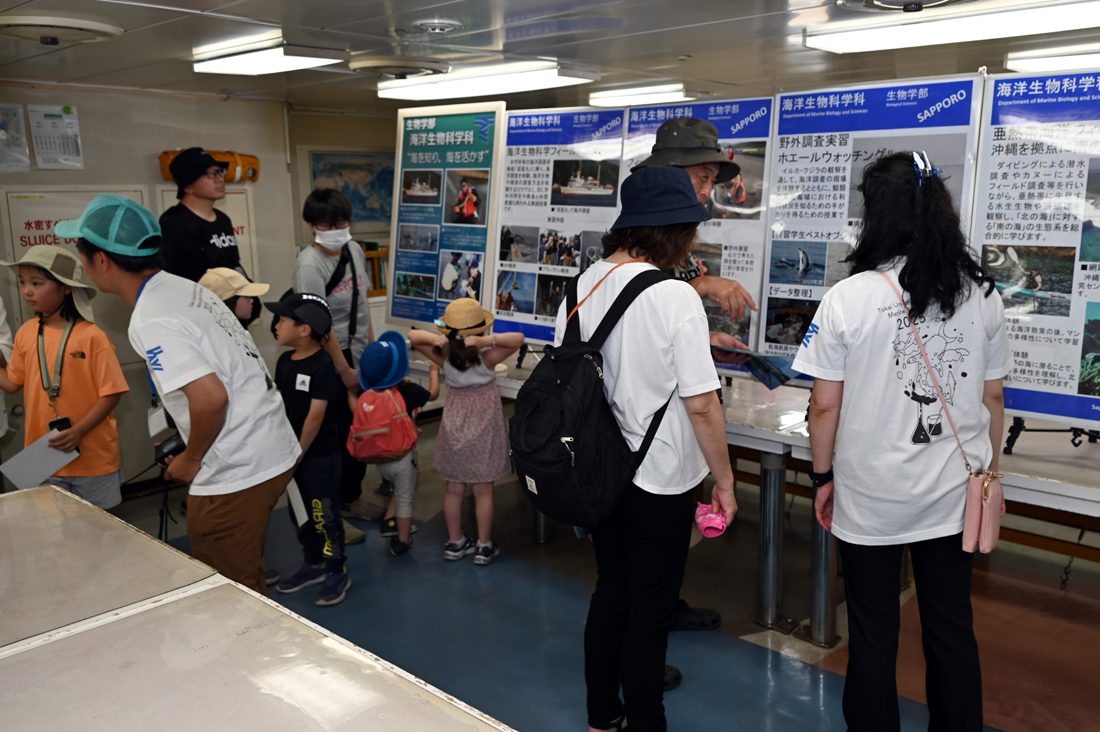

6日の一般公開では、家族連れや小学生、市民の皆さんら約360名が来船。ブリッジや観測機器、実習試料などの展示をはじめ、ロープワーク体験などの船内企画を実施しました。さらに、生物学部の南秀樹学部長(海洋生物科学科教授)が委員長を務める海と日本プロジェクトinガッチャンコ北海道(一般社団法人北海道海洋文化フォーラム)実行委員会によるスタンプラリーや○×クイズといった催しも行われ、好評を博しました。来場した子どもたちからは、「プランクトンがいっぱい見られて楽しかった」「大きくなったら船に乗って研究したい」といった声が聞かれました。