札幌キャンパスの教員と学生が8月5日から7日まで、北海道寿都町で開催された「寿都湾 海と風の調査隊2025」(主催:一般社団法人北海道海洋文化フォーラム<海と日本プロジェクトin北海道実行委員会>)に協力しました。本企画は、海を未来へつないでいくためのアクションの輪を広げていくことを目指す日本財団が推進する「海と日本プロジェクト」の一環で、2016年度から開催されています。今年度は「海と風のつながりを学ぶ」をテーマに実施され、北海道内の小学5、6年生計20名が参加。生物学部海洋生物科学科と国際文化学部地域創造学科の教員がプログラムの監修や講師を務め、海洋生物科学科の学生が5つの班に分かれた子どもたちのリーダーを務めました。

初日はまず、寿都町のカクジュウ佐藤家を訪問。ニシン漁で栄えた町における風と海の歴史を学びました。午後には政泊漁港でSUPを体験しながら海岸線の様子を観察。夕食後に開かれた開校式では、海と日本プロジェクトin北海道実行委員会の実行委員長を務め、プログラムの監修も担当した海洋生物科学科の南秀樹教授(生物学部長)や、総合講師として運営を担った大塚英治さん(北海道東海大学卒業生、本学非常勤講師、株式会社沿海調査エンジニアリング社長)らが子どもたちの学びに期待の言葉を寄せました。

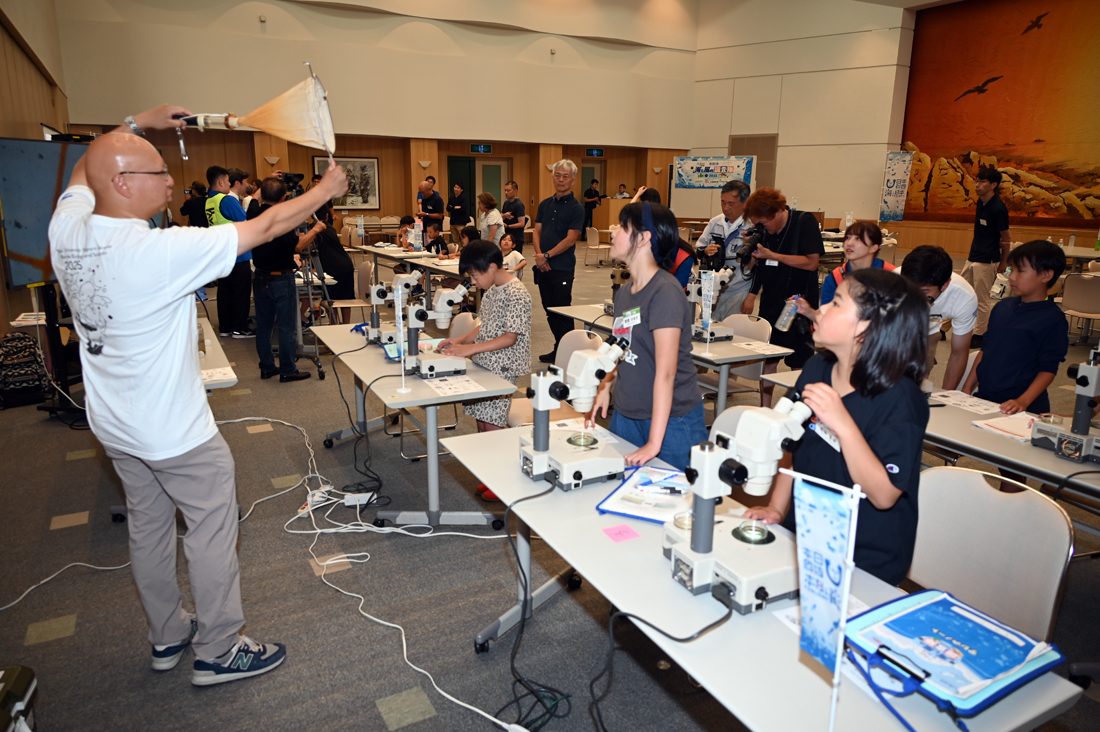

2日目は、寿都市場でのセリや風太風力発電所を見学。さらに海藻やプランクトンなどの海洋生物の生育を促進するために海に投入する施肥の製造施設を訪問したほか、矢追海岸で学生たちがサポートしながら海に入り、プランクトンなど磯の生き物を採取しました。また、ウニの殻剥き体験なども行いました。夜には南教授、大橋正臣教授、野坂裕一講師が指導を担当して「プランクトン顕微鏡観察」「風と海のつながり」「海洋学について学ぼう」と題した講義を実施。南教授が豊かな海洋資源を誇る寿都湾内の海水に含まれる栄養塩と植物プランクトンの関係性を講義したほか、大橋教授は海洋環境保全の分野で注目されるマイクロプラスチックの問題などを紹介。野坂講師は顕微鏡の使い方や環境中のプランクトンの役割を説明し、参加小学生は自ら採集したプランクトンを観察しました。

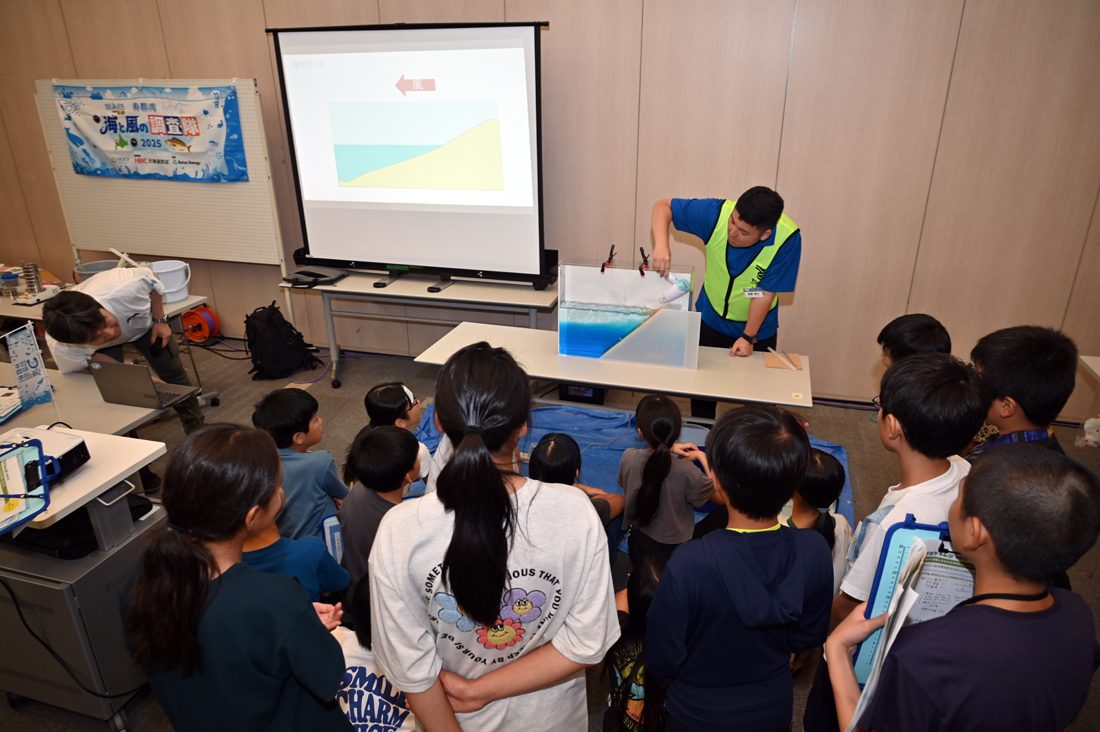

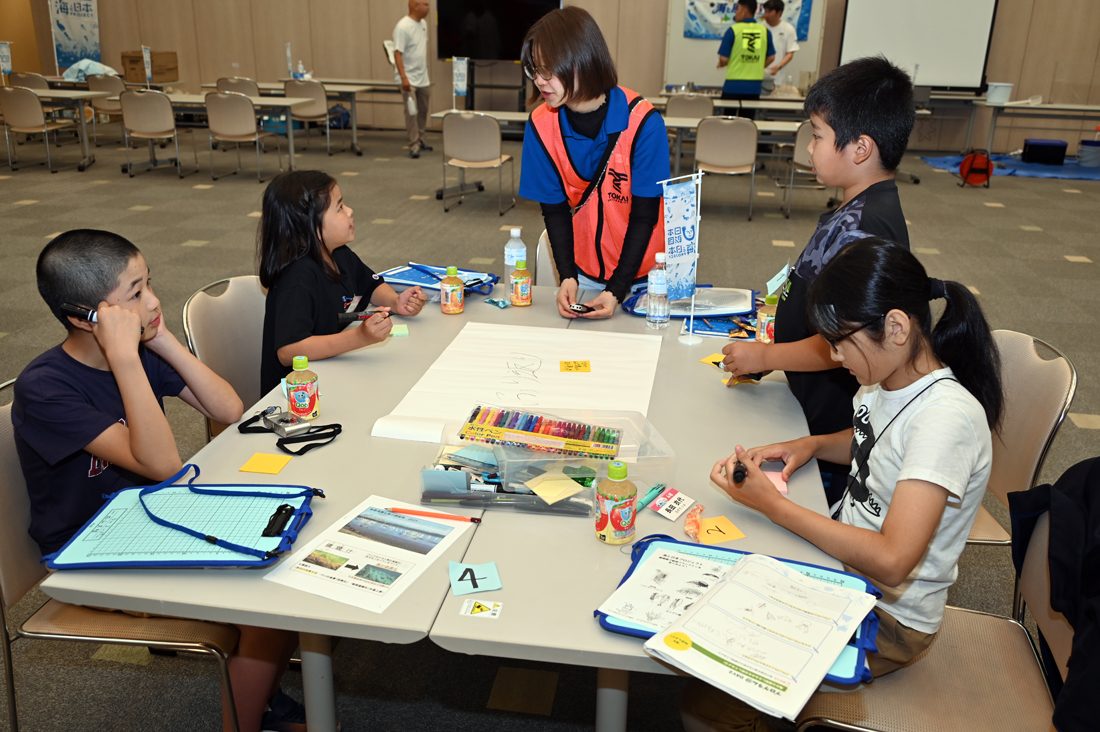

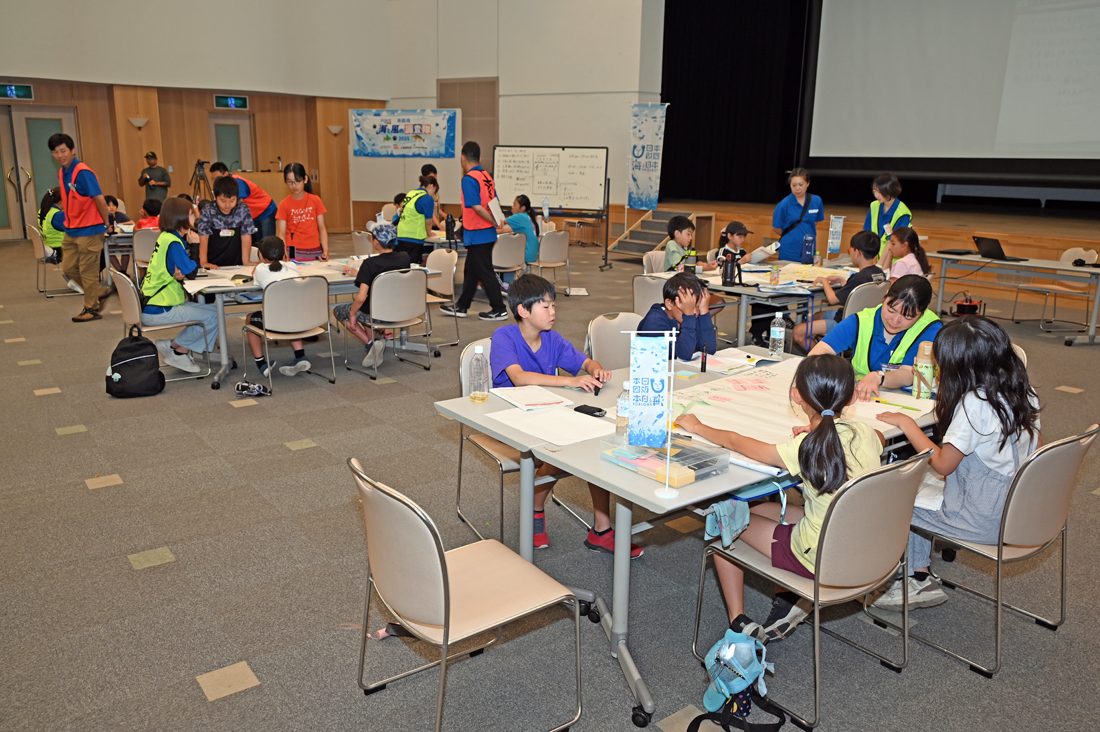

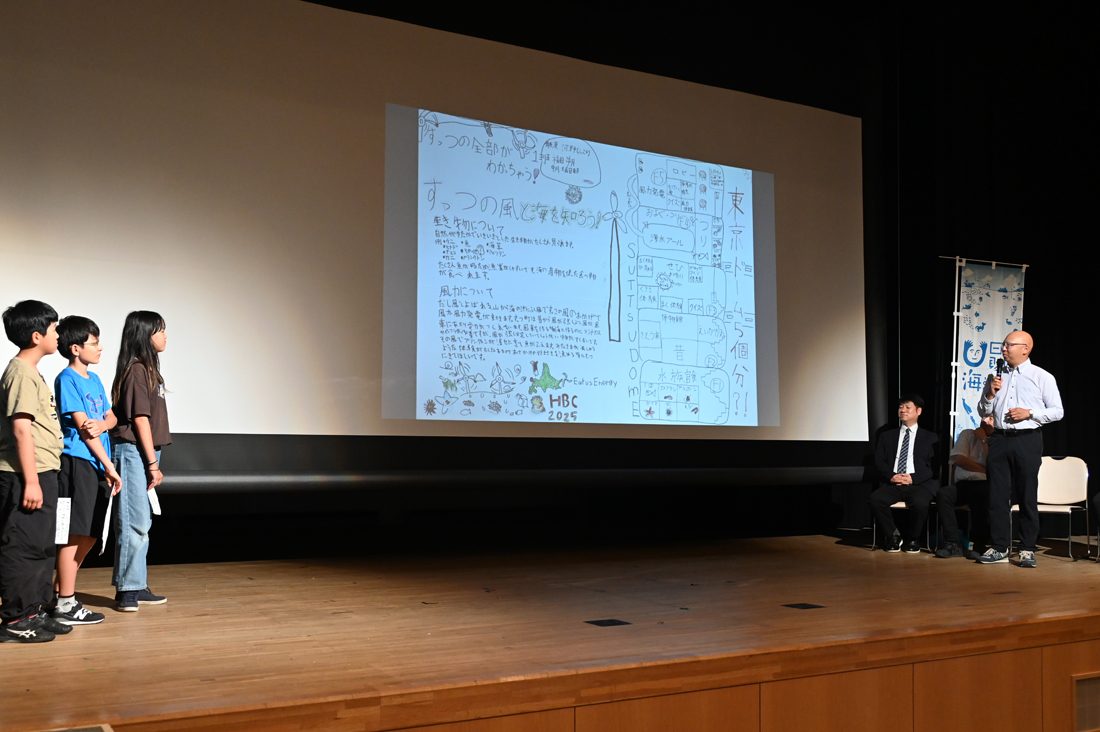

最終日は大塚さんの進行で、2日間の学びの成果をまとめるとともに寿都湾に吹く風と海水を生かした新たな地域振興のアイデアを模造紙に書いて発表。子どもたちの斬新なアイデアに対して南教授、大橋教授、野坂講師も専門家の視点から好評を述べ、閉校式では南教授が「寿都湾 海と風の未来大使認定証」を手渡しました。学生リーダーとして子どもたちの指導役を担った國岡千夏さん(生物学部海洋生物科学科3年次生)は、「普段は小学生と関わる機会はなく、初めはしっかりとコミュニケーションを取れるか不安もありました。それでも、プログラムを通じてお互いに慣れてきたころには明るく楽しく話しかけてくれて、充実した3日間になりました。子どもたちと共に私自身も多くの学びを得た経験になりました」と話します。学生サブリーダーとして実習と各班のサポートに当たった遠藤駿介さん(同4年次生)は、「事前に、大橋先生の研究室で作成した『風が海に与える影響』を見せる装置の準備もしてきたので、実演が成功してほっとしました」と語っていました。

また、地域創造学科の植田俊准教授は講義や実験を手伝いながら、3日間のプログラム内で行われたグループワークの様子を録音。今後、記録したすべての発話などを文字に起こして、どのような会話を交わし思考していたかを明らかにして、水産や海洋環境に関する小学生の「語り」や「理解」がどのように変化するかをまとめて発表する予定です。