海洋学部水産学科では8月4日に静岡キャンパスで、静岡市・東海大学連携事業「プランクトン観察会」を開催しました。プランクトンに関する講義や観察を通して、市内の子どもたちに目に見えない生き物の存在や種類を知ってもらうとともに、環境問題への意識を育んでもらおうと毎年行っているものです。当日は、小学校3年生から中学生とその保護者45名が参加し、秋山信彦教授、石井洋准教授、松浦弘行准教授と、各研究室に所属する学生・大学院生8名が運営にあたりました。

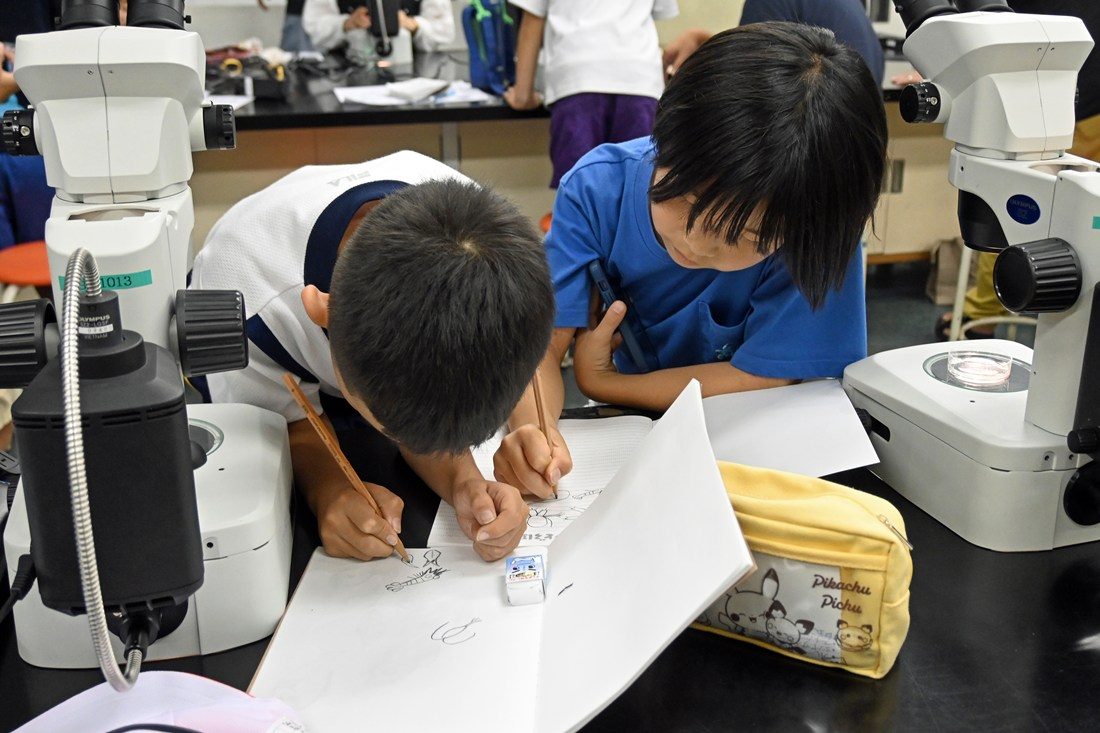

初めに静岡キャンパス内でガイダンスを行い、臨海実験場前の海に移動。松浦准教授と学生の指導で、プランクトンネットを使ったプランクトン採集を行いました。その後はキャンパスに戻り、石井准教授が活性汚泥中に生息する微生物による生活排水の浄化について説明。松浦准教授と秋山教授は、プランクトンがどのような生物か、海洋生態系の中でどのような働きがあるかを解説しました。参加者は、海で採集してきたプランクトンを顕微鏡で観察し、「グルグル動いている!」「このプランクトンの名前は何だろう?」と見えたプランクトンをスケッチし、スマホで撮影していました。また、プランクトンに分類されるイセエビやヒラメの子どもの標本も顕微鏡で観察しました。最後に秋山教授が、「プランクトンをはじめとする小さな生き物も、自然界の食物連鎖を支えていて、我々の生活につながっていることを覚えておいてください」と締めくくりました。

松嶋柚鶴さん(海洋学部4年次生)は、「子どもたちからプランクトンの部位について質問されたときには、人間の部位に例えて、どのような機能があるかをわかりやすく説明するようにしました」と話していました。参加者は、「学校の授業で習ったよりも、たくさんの種類のプランクトンが観察できて面白かった」「自分の手を動かして取ったプランクトンを自分の目で見られたことでいい経験になった。夏休みのいい思い出になりました」と笑顔を見せていました。