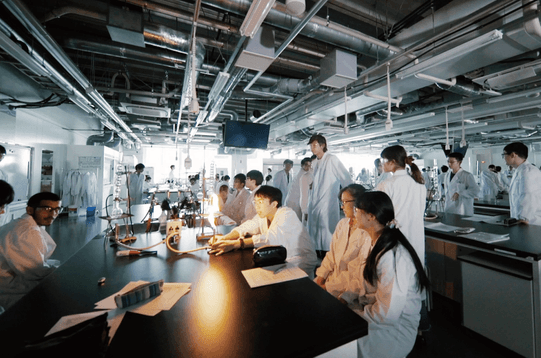

湘南キャンパスと伊勢原キャンパスで9月26日に、神奈川県立秦野高等学校の1年生を対象とした「体験授業」を実施しました。秦野高校と本学の教育交流協定に基づき、授業体験を通して大学での学びを理解し、進学への関心を高めることを目的としたものです。当日は秦野高校の生徒約400名が6グループに分かれて受講しました。

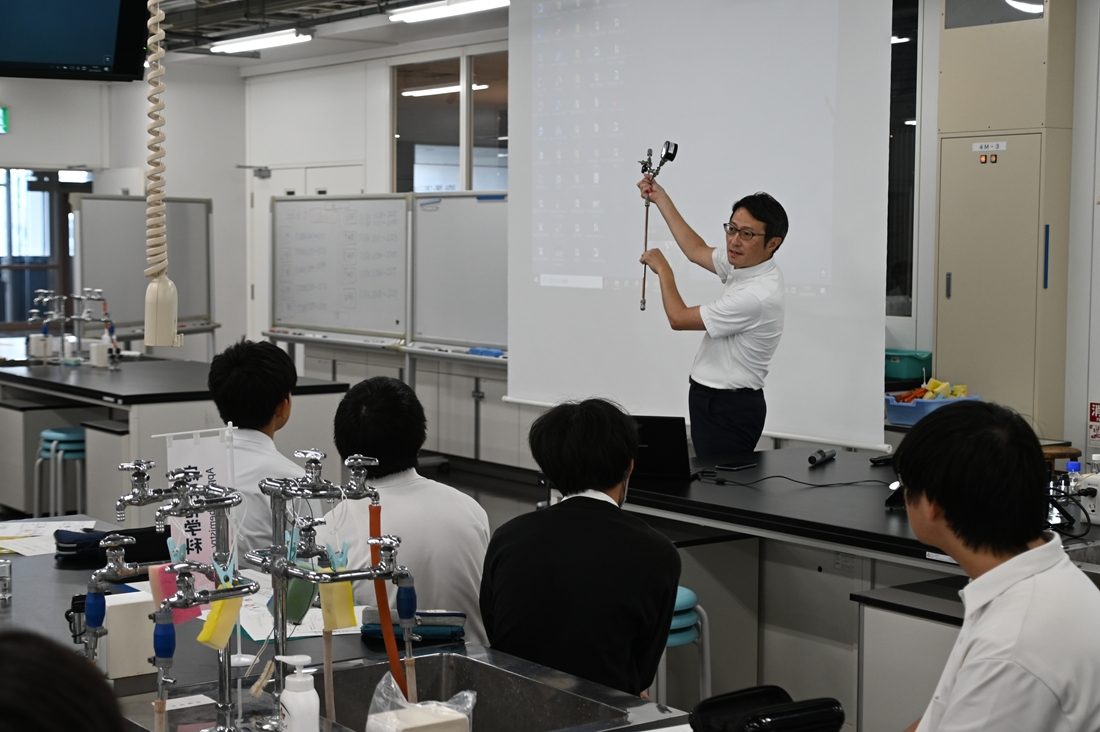

工学部応用化学科の源馬龍太准教授(秦野高校出身)が担当した「水素エネルギーとCO₂のメタン化技術」には、約60名が参加しました。最初に、現在使われている電気エネルギーの源泉が、過去に太陽から地球に降り注いだエネルギーが化石燃料などの形で地中に蓄えられたものであることや、「その燃料を燃やすと大気中のCO₂濃度が上昇し、温暖化につながっていると」解説。「再生可能エネルギーも安定的に使うには課題も多い。その中で、水素の活用が注目されている」と語りました。そのうえで実験機器を使って、水素発電の仕組みや世界的な水素の活用状況を紹介。発電した電気を貯蔵する技術の一つである水素吸蔵合金の特徴や触媒によって二酸化炭素をメタンに変換して貯蔵するメタネーション技術などに触れ、「今ある資源を無理なく循環させるという視点を忘れずに、この問題に向き合ってほしい」と語りました。

参加した生徒たちは、「理系学部に興味があり、この授業を受けました。化学を使って地球の環境保全を実現するという発想に大きな魅力を感じました」「応用化学は専門性が高くて難しい分野だと思っていたのですが、コストや環境負荷に配慮しながら身近な社会問題の解決を目指す研究ができる点が面白いと感じました」と話していました。

なお、講義内容と担当教員は以下のとおりです。

◆講義1

「モチベーションとコミュニケーションの心理学-心がわかれば、自分がかわる-」

文化社会学部心理・社会学科 浅井千秋教授

◆講座2

「選挙で政治家を選ぶ意味とは何なのか」

政治経済学部政治学科 中村隆志准教授

◆講義3

「水素エネルギーとCO₂のメタン化技術」

工学部応用化学科 源馬龍太准教授

◆講義4

「乳児の発達と人とのかかわり」

児童教育学部児童教育学科 石井則子助教

◆講義5

「楽しく身体を動かす人を増やすための仕掛けを考えよう」

体育学部体育学科 松下宗洋助教

◆講義6

「知って行動!遺伝と環境から考える、わたしたちの健康」

医学部看護学科 松本裕講師、森屋宏美准教授