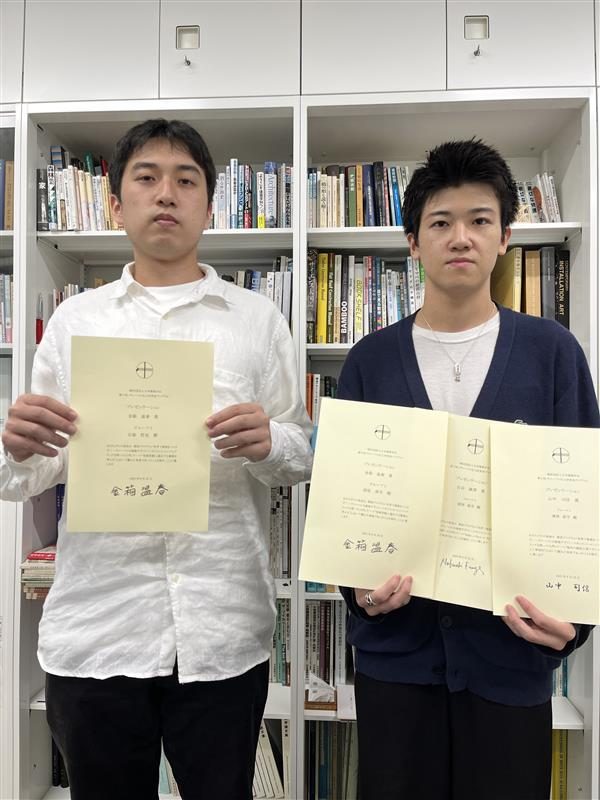

建築都市学部建築学科4年次生の石塚哲也さんと清原寿平さんが、8月19日、20日に東京・港区の建築会館ホールで開かれた第9回日本建築学会グローバル化人材育成プログラム「世界で建築をつくるぞ!─グローバルな建築デザイン・マネジメント・エンジニアリング分野への入門」(主催:日本建築学会)に参加し、プレゼンテーション賞を受賞しました。このプログラムは、世界で活躍する志を持つ学生に、建築をめぐる世界の状況や将来の方向性など基本となる認識や最新の情報に触れる機会を提供する目的で開催されています。今回は全国から建築系の学生50名が参加しました。

構造設計を学んでいる石塚さんと清原さんは、田中正史特任准教授の推薦を受けて参加。2日間のプログラムでは、金箱温春氏(金箱温春構造設計事務所)、古谷誠章氏(早稲田大学栄誉フェロー、NASCA)、菊池雪代氏(ARUP)、山中司信氏(大林組)といった世界で活躍する4名の専門家による講義や、与えられた課題をめぐるグループワークに臨みました。受賞は、最終日に成果を発表したプレゼンテーションに対して授与されたものです。

石塚さんは、「グループワークでは気候変動に適応する建築をテーマに、水害対策を講じた適応する建築について考えました。雨水を貯蓄できる仕組みや屋上庭園など、災害時に役立ち、平常時でも魅力的な建築になるように考案。メンバーには水害を経験した方もいたため、より具体的な案を練ることができました。建築をより多様な視点で学び、同年代の学生らとの出会いを通して自分では浮かばないようなアイデアや意見に触れ、それをブラッシュアップすることの大切さや楽しさを実感しました。将来、目指したい構造設計者像がより具体的になりました」と話しました。

清原さんは、「多様な参加者との交流は、思いもよらない視点に気づくきっかけとなり、大変貴重な経験になりました。限られた時間で意見を出し合い、まとめ、資料化する難しさも実感する一方、初対面の人と協力する楽しさと重要性も強く感じました」と振り返りました。「グループワークでは、海面上昇で浸水する可能性があるキリバスを対象に日常利用も想定した島を浮かせる構造や、食を通じて被災地の復興の励みを生む仮設住宅などを提案。また、日本と異なる契約方式への理解を踏まえて入札を勝ち取るためのプランを検討するなど、世界の課題について学び、視野を大きく広げることができました。世界の多様な課題に向き合い、社会をより良くするために活躍できる構造設計者を目指したい」と抱負を話しています。