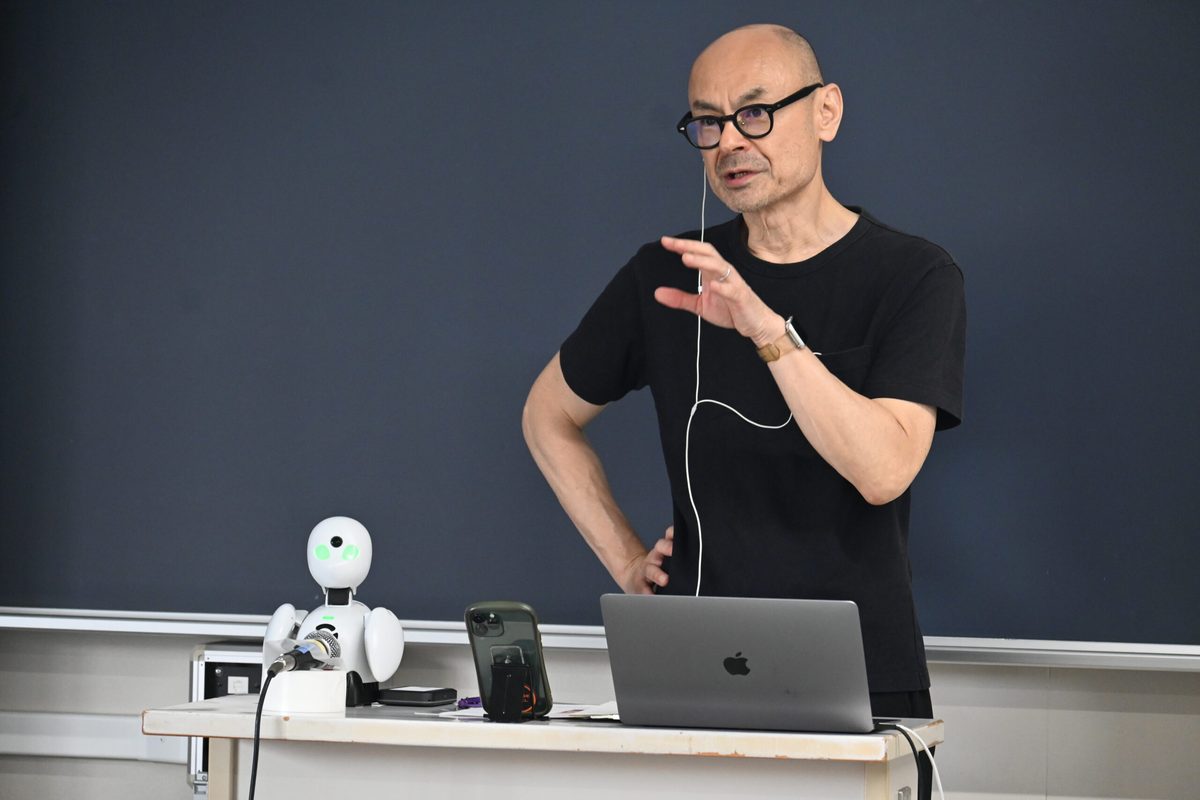

文化社会学部広報メディア学科が5月22日に、湘南キャンパスで分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」のパイロットとして活躍する「さえさん」による特別講演会を開催しました。本学科の開講科目「プレゼンテーション実践」の授業の一環として実施したものです。「OriHime」は、株式会社オリィ研究所が開発した遠隔操作型のコミュニケーションロボットで、高さ約20cmと小型ながら首や手のジェスチャーによって人と自然に対話できるよう作られています。パイロットは遠隔地からOriHimeを操作し、離れた場所の人とコミュニケーションを取ることが可能です。「プレゼンテーション実践」では、多彩なテーマのもと、学生同士がグループディスカッションを展開しており、今回の講演会はプレゼンテーションの多様性について理解を深めることを目的としています。

講演では、さえさんが勤務する「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」での活動や、自身の経験について紹介。「大学卒業後、半導体の専門商社に就職しましたが、2年ほど経ったころからめまいや吐き気といった体調不良が続くようになり、一人で外出するのが難しくなりました。原因がわからないまま10年が過ぎ、ようやく病院で『身体表現性障害』と診断されました。その後の5年間を含めた15年間は、孤独を感じることも多く、自己肯定感を持てずに過ごしていたことで“消えてしまいたい”と思うこともありました」と振り返りました。「そんな折、SNSでOriHimeのパイロット募集を見かけ、“家からでも働ける”という言葉にひかれて応募しました。私にとって大きな一歩になりました」と話しました。続けて、カフェではおすすめメニューの案内や来店客との会話を楽しんでいるといった勤務の様子のほか、「団子屋での接客や街でのチラシ配布、子ども向けの絵本読み聞かせ、朗読劇や狂言への出演など、さまざまな場所で働いています。夫の社員旅行にも同行させてもらいました」と語り、学生たちからは驚きの声が上がりました。最後に「OriHimeがあれば、障害や見た目に関係なく自然に会話でき、多くの人とつながれるのがうれしい」とまとめました。

講演後の質疑応答では、「OriHimeはどのように操作するのですか?」「コミュニケーションで大切にしていることは?」といった質問に、さえさんが丁寧に答えました。授業を担当する片山淳教授は、「顔が見えなくても、さえさんのほがらかな声や明るい笑い声から人柄が伝わってきました。テクノロジーが進化しても“心のつながり”の大切さは変わりません」と講評しました。学生からは「最初はOriHimeを“ロボット”として見ていましたが、後半には“さえさん”として話を聞いている自分に気づきました」「多様なコミュニケーション手段が生まれることで、誰もが働きやすく、暮らしやすい社会が実現するのは素晴らしいと思います」といった感想が聞かれました。