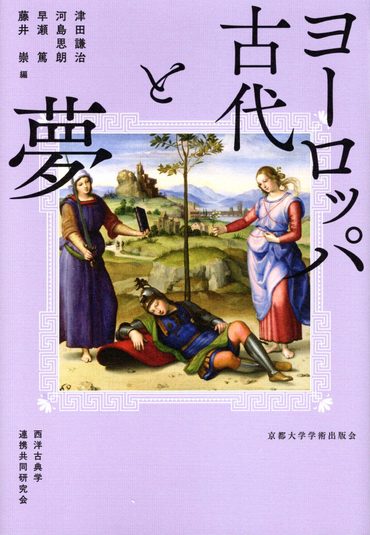

ヨーロッパ・アメリカ学科の中村るい教授の共著書『ヨーロッパ古代と夢』が刊行されました。

みなさんは夢をどのようなものと捉えているでしょうか。

古代の人々、とくに、オリエントや地中海世界の人々にとって、夢は大きな関心事のひとつだったと考えられています。

古代ローマでは、夢の内容を解き明かす、専門の夢占い師がいたことが知られています。

また、古代ギリシャでは、医神アスクレピオスの神域で、病人が聖域内で眠り、夢見によって治療を受けるという医療行為が行われていました。

夢には神的な癒しの力もあると考えられていたのです。

古代の夢について、2022年6月、日本西洋古典学会大会(於京都大学)でフォーラム「夢」が開催され、西洋古典学、哲学、歴史学、医学史、美術史の研究者が、分野横断的に研究報告を行いました。

その報告をもとに編まれたのが本書です。

中村教授は、美術史の立場から、夢による治癒が、どのように視覚化されたのかを、紀元前4世紀の奉納碑レリーフを中心に考察しました。

アテネ国立考古博物館所蔵の、通称《アルキノスの奉納浮彫》は、英雄アンフィアラオス(医神としても崇拝されていた英雄神)に捧げられたレリーフで、寝台に病人が横たわり、その肩を舐める聖蛇が描写され、さらに病人を治療する英雄も登場します。この場面には同一人物が複数回登場する、視覚芸術ならではの語り(ナラティブ)の表現が見られます。

哲学者プラトンは夢をどのように考察したのか、またヒポクラテス派の医学文書では夢をどのように位置づけていたか、古代地中海世界の夢のあり方を、複数の研究分野を通して分析した、異色の書籍です。

夢に関心のある方に読んでいただきたい一冊です。