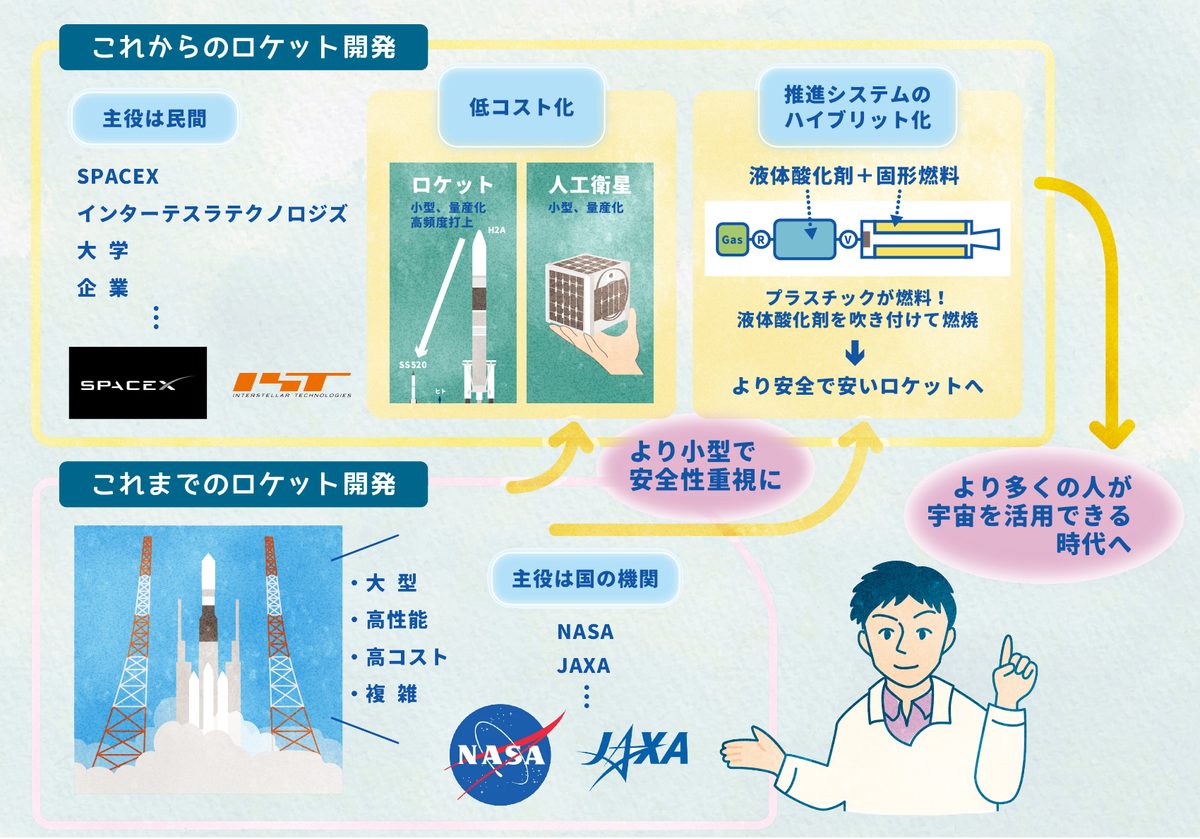

A. 既存の技術と新しい技術を組み合わせながら安く早いロケットを民間企業が開発する時代になります。

工学部航空宇宙学科航空宇宙学専攻・川端洋先生

私たちが見上げる空の先、未知の世界である宇宙へと進出するため、これまで国同士が威信をかけて開発してきたロケット。月や火星への到達、果ては今も飛び続ける惑星探査機ボイジャー1号を送り出すために打ち上げてきたロケットの開発は、15年ほど前から民間企業が主流となり、小型の人工衛星打ち上げや荷物の輸送、宇宙旅行サービスを提供するまでになりました。

ロケットの打ち上げには成功と失敗があり、時に爆発する危険を伴う開発です。そのため、民間主導型となった今の時代に特に求められているのが、「安全で、早く、安い」ロケット技術です。

そんな中、従来のロケットのいいとこ取りをしたエンジンとして注目を集めているのが、私たち研究室が開発している「ハイブリッドロケット」です。簡単に言うと、プラスチックの固体燃料に液体酸素を噴射して燃やし、推力を得るエンジンです。燃料が火薬などの危険物ではないため、液体燃料や火薬に比べ安全性が高く、取り扱いやすいのが最大の魅力ですね。

とはいえ、実用化への課題があります。プラスチックが燃えにくいため、従来のロケットに比べて推力が低いことです。加えて、燃費もそれほど良くはありません。この点を克服するには、低い温度で燃えるプラスチックの開発、燃やし方の改良が必要なため、日夜学生たちと研究を進めています。

先ほどもが、成功と失敗が必ずあるのがロケット開発です。「失敗は成功のもと」ということわざ通り、失敗が必ず次に繋がる学びを教えてくれる、挑戦のしがいのある魅力的な研究だとも思っています。

ただ残念なのは、国内外でもとてもアツい盛り上がりを見せているこの魅力的な宇宙開発分野は、人材が不足しているという最大の課題があります。

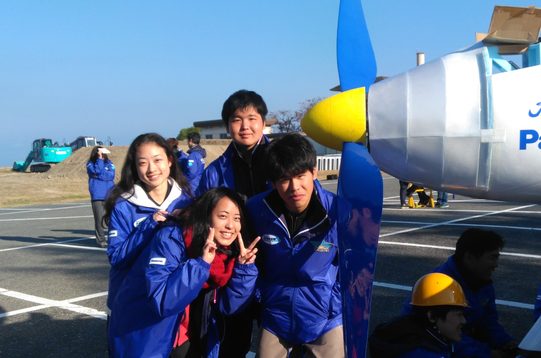

ロケット開発は、決して1人ではできません。ロケットは総合工学ともいわれ、開発には多くの専門分野を持った仲間が必要になります。仲間と共に数千、数万ある部品を組み合わせて成功法を導き出していく、フロンティア精神を持って挑む最先端分野だからです。

そのための土台として、東海大学には実際にロケット設計から製作、打ち上げまでを学生自らが行う学生ロケットプロジェクトがあります。もし、この記事で興味を持ってくれたのなら、私たちと一緒に新しいフロンティアを目指しませんか?

かわばた・よう 福井県出身。工学博士。2020年千葉工業大学大学院工学研究科工学専攻終了。博士(工学)。福岡大学工学部機械工学科助教、同大学産官学共同研究機関研究所宇宙開発研究所所長を経て、2024年から現職。