A.薬の薬効や安全性を確かめるためです。でも、その状況も変わってきています。

工学部生物工学科 木村啓志先生(マイクロ・ナノ研究開発センター)

風邪を引いても、風邪薬を飲むと咳や鼻水が止まります。解熱剤を飲めば熱が下がり、がんには抗がん剤を投与することで治療できるようになるなど、時代を経るごとに病気に対抗できる薬が開発されてきました。

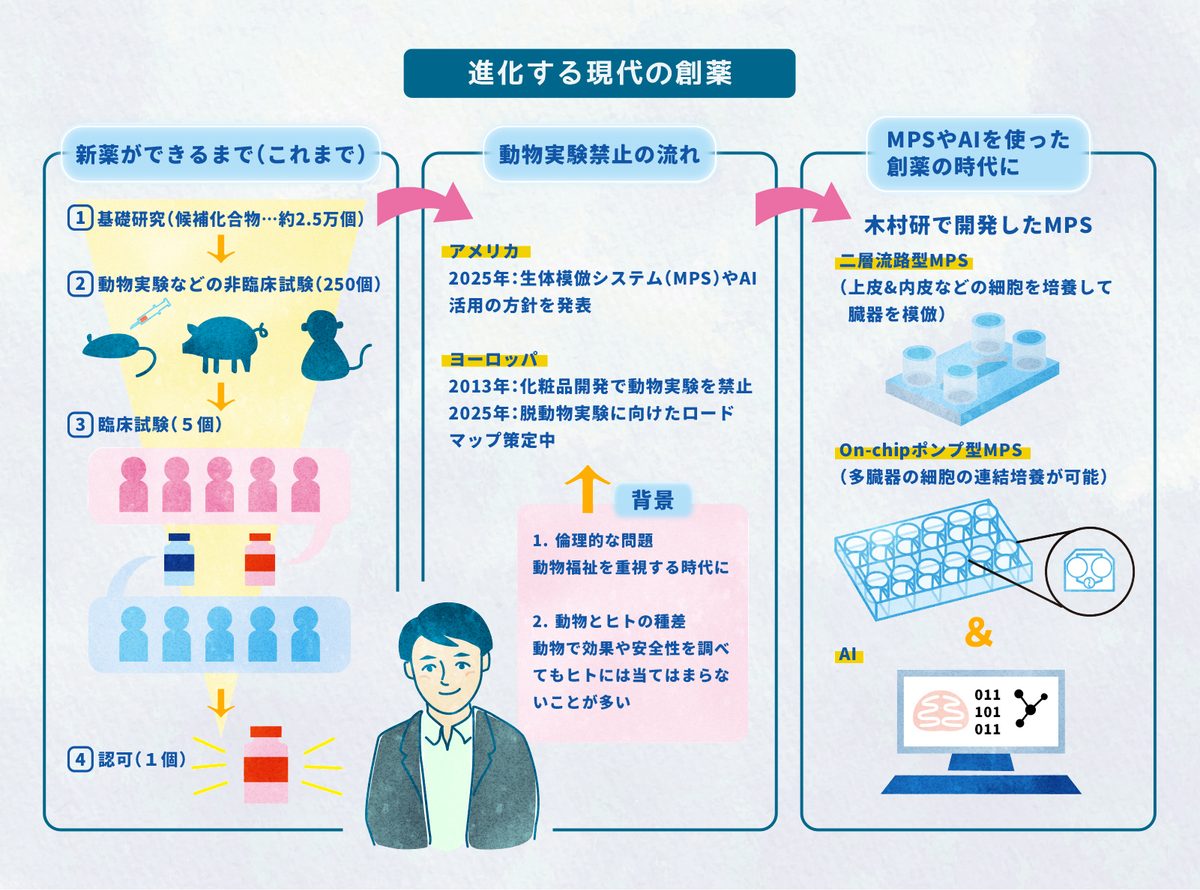

しかし薬の候補となる物質が実際に新薬として使われる確率は、約2万5000分の1といわれており、膨大なコストがかかることが大きな課題となっています。また新薬開発の過程では現状、薬効や安全性を確かめるためにマウスやイヌ、サルなどでの動物実験も義務づけられています。病原菌や病気の臓器に効果があっても、他の臓器に害を及ぼすなど、強力な副作用があっては薬にはなりません。そこでヒトに近い哺乳動物で薬効や安全性を確認してから、ヒトで試す「臨床試験」に進むというステップが用いられてきました。

ただその状況も大きく変わりつつあります。ヨーロッパでは種差の問題や倫理的な観点から動物実験を禁止する法律が成立し、アメリカでも段階的に廃止する方向で議論が進んでいます。実際、同じ哺乳類でも臓器の機能には種差があり、人間の細胞にしかない抗原もあることがわかっています。そうなると動物実験で薬効や安全性・毒性を調べても、その正確性に限界あることがわかってきたのです。そのため、日本でも化粧品や食品添加物の調査で動物実験を使わなくなってきており、創薬の面でも生体模倣システム(Microphysiological System:MPS)やAI、iPS細胞など新しい技術の開発と活用が進められています。

私たちの研究室では、マイクロ流体デバイスという技術を使ってヒトの臓器の細胞を培養することで試薬の薬効などを確認できるMPSを開発しています。これらのデバイスを使うと、生きた臓器細胞の中での化合物の振舞いについて、詳細かつ大量のデータに取得できるという特徴があり、すでにいくつかのデバイスの商品化にも成功しました。またAIを活用し、タンパク質やゲノムなどの膨大なデータを分析できるアプリケーション開発にも取り組んでいます。

こうした技術は動物実験の代替として高いニーズが寄せられており、企業などとの共同研究も進んでいます。もちろん、今すぐ動物実験をゼロにできるわけではありませんが、こうした技術がより高度化すれば、より高効率な薬の開発や一人ひとりに合ったオーダーメードの薬開発などにもつながると期待しています。

動物実験よりもデバイスでの試験が当たり前になる未来を実現するためには、薬効や安全性などを正しく評価するための手順書や基準を定めることも重要です。日本から世界へ、国際基準となるものを作りたいと考えています。そのためには、一人でも多くの人に協力してもらうことが必要です。

研究室では、デバイス作製から細胞培養、アプリケーションの臓器モデル作成などについて幅広い学科の学生たちが協力してくれています。ですが、まだまだ人手不足。「人のために役立ちたい」、「研究で社会に貢献したい」という志を持っているなら、ぜひ一緒にチャレンジしてみませんか?

きむら・ひろし 1980年神奈川県生まれ。2007年東京大学大学院工学系研究科博士課程後期修了。 博士(工学)。専門は、生体医工学、マイクロ流体システム、生体模倣システム。