工学部航空宇宙学科の川端洋講師が、7月27日に湘南キャンパスで開かれた一般社団法人日本機械学会の「モデルロケット教室」の運営に携わりました。このイベントは子どもたちに宇宙工学・機械工学への興味関心を高めてもらうことが目的で、2022年度から年に1、2回ほど開かれており、2024年度からは独立行政法人国立青少年教育振興機構による「子どもゆめ基金」の助成を受けています。今回初めて湘南キャンパスを会場に行われ、小学生とその保護者約70名が参加しました。

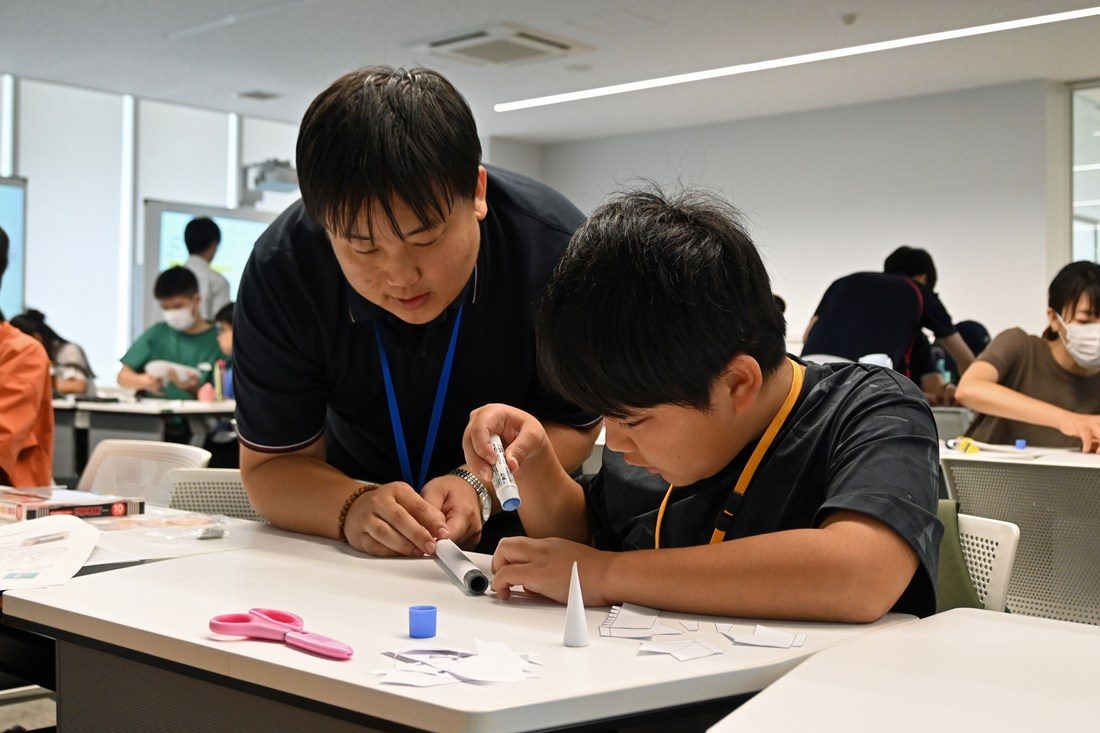

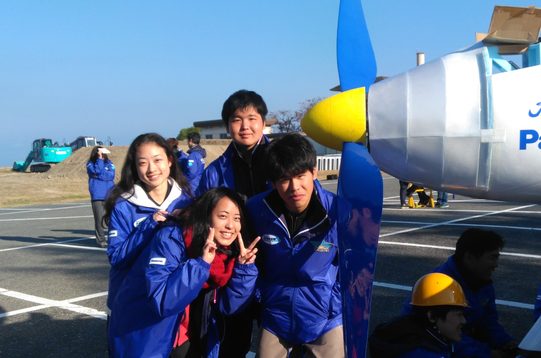

当日は、初めに千葉工業大学准教授の中山昇氏が日本におけるロケット研究の歴史を解説。1955年に東京大学生産技術研究所が開発した全長23cmの超小型ロケット「ペンシルロケット」について紹介し、「東京都国分寺市で行われたペンシルロケットの水平発射実験から、日本のロケット研究の歴史が始まりました。このロケットは、これから皆さんが作るモデルロケットと同じ構造です」と語り、ロケットの推進原理についても説明しました。続く「モデルロケット製作」では川端講師が作り方を説明し、川端講師の研究室に所属する学生とToCoチャレ「東海大学学生ロケットプロジェクト」の学生15名が子どもたちの作業をサポートしました。子どもたちはロケットのパーツに切り抜いた紙やプラスチックでできた部品、エンジンなどを組み立て、全長32cmのオリジナルモデルロケットを製作。その後、芝生広場Palette パレットで打ち上げ実験を行い、全員のロケットが青空に放たれました。参加した子どもたちは、「紙から切り抜いたパーツに好きな色を塗って、自分だけのロケットを作れて楽しかった」「目で追えないほどの速度でロケットが打ち上がり、迫力があって面白かった。ロケットや宇宙にとても興味が湧きました」と笑顔を見せていました。

安江航大さん(工学部3年次生)は、「子どもたちに自分の手でものを作る楽しさを体験してもらおうと、組み立て方法を質問されたときはなるべく手を貸すのではなく、アドバイスを送るよう心がけました。子どもたちが楽しんでいる様子が見られてよかった」と話していました。川端講師は、「これまでのモデルロケット教室では、ロケットを打ち上げた際に機体の重心がぶれて飛ぶ機体もあったのですが、今回は上空にまっすぐ飛んでいる機体が多く、子どもたちが上手に作り上げたことが伝わりました。今回をきっかけに、ものづくりに興味を持ってもらえたらうれしい」と語りました。