国際学部と東海大学ユネスコユース主催の公開連続セミナー「ラテンアメリカの社会と文化(入門編)」を、6月7日から7月19日にかけて4回にわたって終日、JICA横浜で実施しました。ラテンアメリカの歴史や文化、社会について基礎的な知識を学び、日本の多文化社会づくりについて考えることを目的に、10月25日(土)と26日(日)に開催される「第10回 UNESCOユースセミナー」(かながわユネスコスクールネットワーク(KAN)共催)の準備勉強会を兼ねて開講したものです。

第1回(6月7日)は、人類の移動の歴史やラテンアメリカの文明をテーマに、グアテマラのマヤ族の村から本学卒業生の和知郁実さんがオンラインで参加。第2回(6月21日)は、ラテンアメリカに広がったポルトガル語とスペイン語についてと、植民地時代のブラジルについて、高価な染料を産する「ブラジルの樹」や、サトウキビ、金やダイアモンド、コーヒー豆といった産業の興隆、ポルトガルから独立するまでの歴史を振り返りました。第3回はブラジルの軍事独裁時代やラテンアメリカで独自の政治風土を保ってきたコスタリカの現状について、JICAコスタリカ所長の吉田憲氏とオンラインでつないでディスカッションしました。

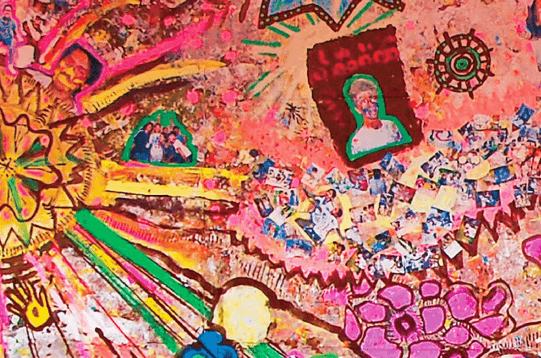

最終回の7月19日は、同館内にある海外移住資料館の見学に続いて本学部の小貫大輔教授が講師を務め、初回からの講義を振り返りメキシコ独立やキューバ危機、米ソ冷戦で翻弄されたラテンアメリカの状況、ブラジルの軍事政権の台頭といった近現代史について講義しました。また、自身がブラジル留学中にボランティアを通して体験したエイズ禍を発端とする激動の社会情勢も織り込み、「日本からラテンアメリカへ、ラテンアメリカから日本へ」「多文化共生は『多文化主義』か『間文化主義』か?」をテーマに語りました。

小貫教授は、「19~20世紀のブラジルにはイタリアやスペイン、中東の国々など多様な国から移民が集まり、沸騰するようなダイナミックな社会を生みました。一方、現在の日本には、ブラジルから多くの人が移住してきています。日本人移住者の歴史だけではなく、その子孫たちが日本で暮らしている背景や現状まで含めて学ぶことが大切です」と話しました。

学生たちは、他国籍の子どもの教育問題や納税といった課題について議論。日本で1990年代以降に使われるようになった「多文化共生」と、近年、欧米で言われる「多文化主義」「間文化主義(インターカルチュアリズム)」の違いなどについて意見を交わしました。学生からは、「遠いと感じていたブラジルを間近に感じました。この目でブラジルを見て多様性を実感したい」「なぜ多くの人がブラジルから日本に来ているのか、歴史も踏まえてよくわかりました。言葉になれず困っている人に会ったら助けたい」などの意見が聞かれました。最後に小貫教授は、「皆さんが生きる20年後の日本がよりよい社会になるために、多様な人たちとどのような関係を築くべきか考えてほしい。ぜひ『UNESCOユースセミナー』にも参加してください」と呼びかけました。