健康学部健康マネジメント学科では6月17日にオンラインで、本学科の必修科目である「健康学概論」の一環で、今年2月から岐阜県知事に就任した江崎禎英客員教授による講義「健康長寿社会の実現―人生100年時代の健康・医療政策の在り方―」を行いました。1年次生らを中心に約200名が聴講しました。

江崎客員教授は、経済産業省や厚生労働省で医療・健康に関する政策策定などに携わった後、社会政策課題研究所を設立。昨年度までは同研究所の所長として故郷である岐阜県を拠点に、医療や健康、経済や金融、IT・エネルギーといった幅広い分野の知識や経験、ネットワークを生かしてさまざまな社会の課題を掘り下げ、人生100年時代が誰もがワクワクする前向きなものとするための施策、プロジェクトを多数立ち上げています。

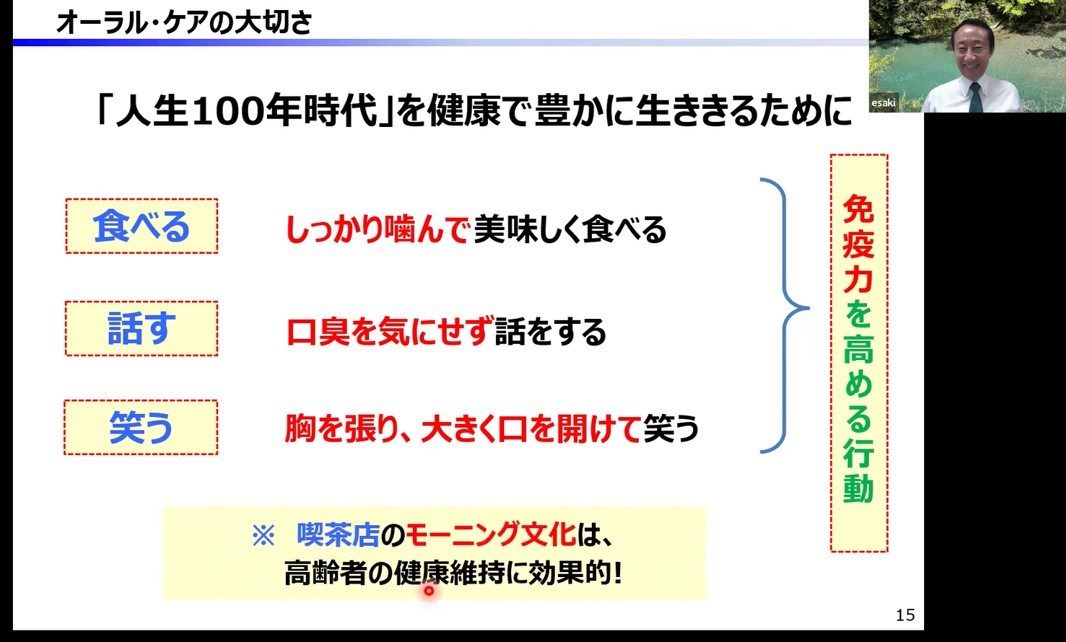

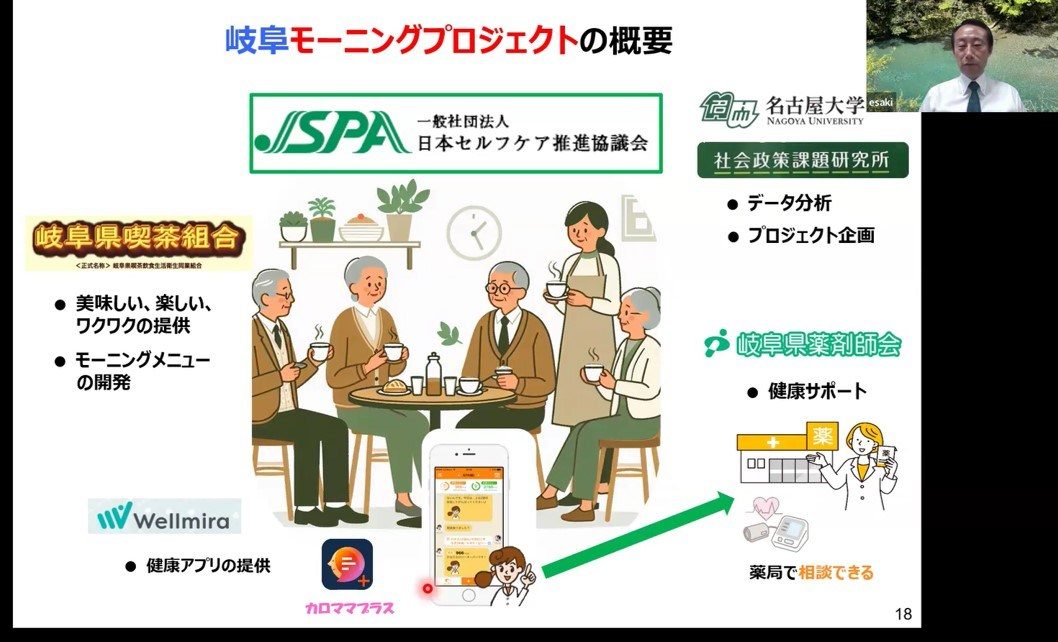

講義で江崎客員教授は、「人間の生物学的な寿命は120歳。現役で活躍する15~64歳の一周目を健康で過ごすことができれば、その後にはワクワクする2周目がもう1回ある。これは、人間以外の生物には与えられていない幸せなことです。高齢社会や老後を“暗い”と考えるのではなく、視点を変えて『自分と社会のためだけに使える素晴らしい時間』と捉えるようになるかで景色は変わります」と語りました。さらに、日ごろの取り組みについても紹介し、「岐阜県には、喫茶店でモーニング・朝食をとる文化習慣があることから、喫茶店に集まる高齢者の栄養状態などを調査したところ、栄養不足によって健康状態と要介護状態の間である“フレイル”になっている人や、運動不足になっている人が多いことがわかりました。この経験に基づいて、今年10月の『第37回ねんりんピック岐阜2025』の県民運動として『ぎふモーニングプロジェクト』を実施することにしました。高齢者がいつまでも元気でいられる秘訣は、おいしいものを食べ、体を動かし、居場所・役割があることです。85歳以上を高齢者と考えることができる世の中になれば、社会保障の負担も大きな問題にはなりません」と話しました。

授業を担当した堀真奈美教授は、「2018年度に健康学部を設置した際にも、江崎先生には健康経営のコンセプトなどたくさんの示唆をいただきましたが、健康学部の総合的な学びに直結するお話をたくさんしていただきました。健康学部には、地域の高齢者の運動支援や健康増進活動、団地のコミュニティ活性化などに取り組む教職員や学生もいます。講義に出席した学生からは、学ぶ価値を改めて認識したという声が聞かれました」と授業を振り返りました。