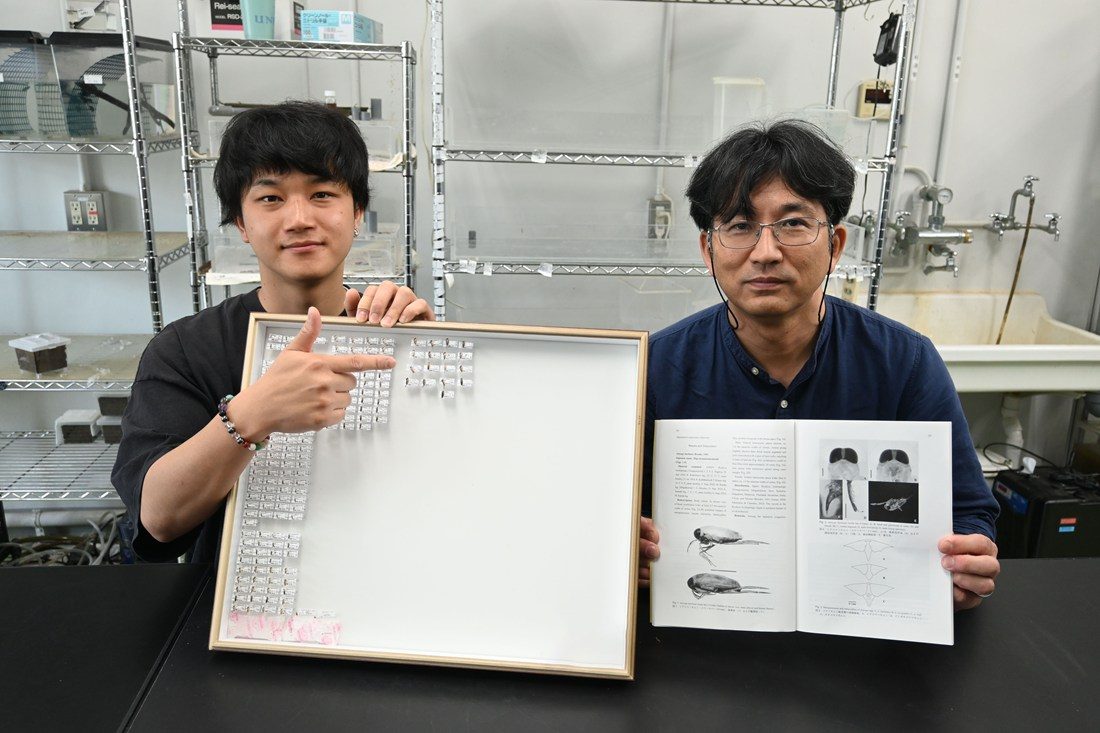

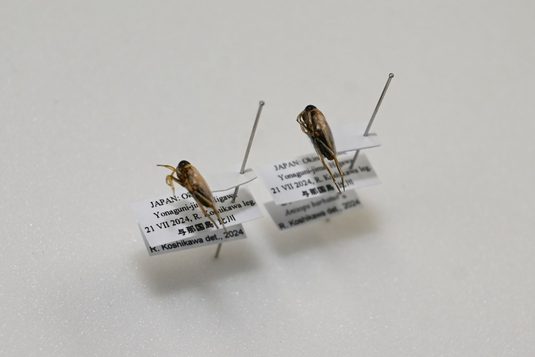

今年3月に大学院人間環境学研究科を修了し、現在は研究生の越川龍さん(指導教員=教養学部人間環境学科・北野忠教授)らの研究グループが、日本では発見されていなかった水生昆虫の「Anisops barbatus」を沖縄県の与那国島と石垣島で発見。標準和名として「ヒゲコマツモムシ」を提唱し、研究成果をまとめた論文が2024年3月に発刊された沖縄生物学会誌に掲載されました。

コマツモムシ類はカメムシ目に属する水生昆虫で、これまで日本で8種発見されています。越川さんは大学院在籍時に、南西諸島各所でコマツモムシ各種の分布を調査。その過程において、与那国島で採集した個体の中から日本で未発見の種が見つかり、その後同研究グループの研究者が石垣島でも同じ種を発見したことから形態的特徴などを論文にまとめました。オスの口の部分に剛毛が生えている様子が、人間の髭を想像させることが名前の由来となっています。また、これまでヒゲコマツモムシの形態的特徴に関する記録が少なかったことから、今回採集した個体を詳細に観察する中で新たに発見した情報を本論文に再記載しています。越川さんは、「カードゲームをきっかけに昆虫が好きになり、幼少期は地元の栃木県で多く見られるタガメやゲンゴロウとふれ合い、学部の卒業研究ではコマツモムシと同じカメムシの仲間であるアメンボ類の生態や形態をテーマに調査しました。今回、目標としてきた日本未記録種の昆虫を発見し、和名を提唱する論文が掲載されてとてもうれしく思います。今後も調査を続け、いつか新種の昆虫も発見したい」と笑顔を見せます。また、「コマツモムシの仲間は、体の各部位の名称の多くが英語名しかないため、形態の観察時に苦労しましたが、同じ研究グループの先生方に指導していただき論文をまとめることができました。将来は学芸員として昆虫の分類や生態学的な研究に携わっていきたい」と話しています。

指導にあたる北野教授は、「新種の発見や和名提唱は、生物系の研究者にとって大きな目標の一つ。生き物が好きという気持ちを原動力に多くの個体を調査してきたことから、既存の種との細かな違いに気付く“観察力”が養われ、今回の日本初記録と和名の提唱につながったのだと思います。大学院時代から続けている研究はほかにもあるので、この実績を励みに、研究生として昨年以上に成果を残す活躍を期待しています」と語りました。