7月19日(土)、一般社団法人日本食品安全協会 健康食品管理士会・九州支部による研修会および市民公開講座が、本学の阿蘇くまもと臨空キャンパスで開催されました。

同協会は、健康食品をはじめとする「食の安全と安心」、「人の健康」に関する課題に専門的に対応できるアドバイザリースタッフ(専門家)としての人材の育成を目指して設立された団体で、全国各地で研修や講座を行っています。本学農学部も同協会から認定を受け、健康食品管理士・食の安全管理士の養成に取り組んでいます。

協会HP:https://www.jafsra.or.jp/index.php

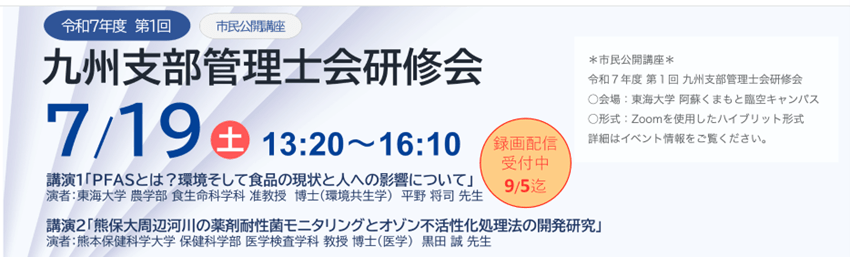

当日は「健康と水の未来を考える — PFASと薬剤耐性菌の現状、水環境の安全対策と課題」をテーマに、環境と健康のつながりを考える機会にしようと、本学農学部および熊本保健科学大学の教員による講演が行われました。

【講演内容】

演題1:「PFASとは?環境そして食品の現状と人への影響について」

演者:平野 将司 准教授(東海大学農学部食生命科学科 博士(環境共生学))

最近注目されているPFAS(有機フッ素化合物)について、日常生活にどのように関わっているか、環境や健康への影響を踏まえてわかりやすく解説されました。PFASは水や油をはじく性質をもつことから、私たちの身の回りの多くの製品に使われてきましたが、分解されにくく環境中に長く残りやすい性質があり、健康リスクも懸念されています。

演題2:「熊保大周辺河川の薬剤耐性菌モニタリングとオゾン不活性化処理法の開発研究」

演者:黒田 誠 教授(熊本保健科学大学保健科学部医学検査学科 博士(医学))

抗生物質の効かない「薬剤耐性菌」が、人々の生活圏の河川に多く見つかっている現状について、遺伝子レベルでの調査と、その浄化対策として研究されているオゾンや紫外線(UV)処理法について紹介されました。そのため、適切に菌のモニタリングを行い、不活性化処理をすることが、健康や感染症リスク低減に有効であることを実感できる内容でした。

参加者からは「国によってPFASの基準値が異なる理由をもっと知りたい」、「環境対策の国際的な違いについて考えさせられた」、「薬剤耐性菌の除去装置が実用化されれば手軽に導入できるのか気になる」など、多くの質問や感想がよせられました。今回の講演は、私たちの暮らしと環境のつながりを深く考える機会となりました。

本学農学部では、「食」を中心に「生命」「環境」「社会」まで広く見据えた教育と研究を進めており、学生教育とともに地域の皆さまへの学びの機会にも力を入れています。

【関連情報】

過去の開催の様子(2024.1.27開催)

農学部の教員による「食と健康」に焦点を当てた研修会・市民公開講座を開催