農学部食生命科学科の米田一成教授がこのほど、食虫植物の仲間であるモウセンゴケの一種“ドロセラ・アデラエ(Drosera adelae)”から、消化のカギを握る酵素「キチナーゼ」の仕組みを解き明かしました。

▼本研究の論文タイトル・掲載Webサイト

研究論文タイトル:Structural and functional characterization of chitinase from carnivorous plant Drosera adelae

掲載サイト:FEBS Open Bio website

食虫植物の秘密兵器 ― キチナーゼ

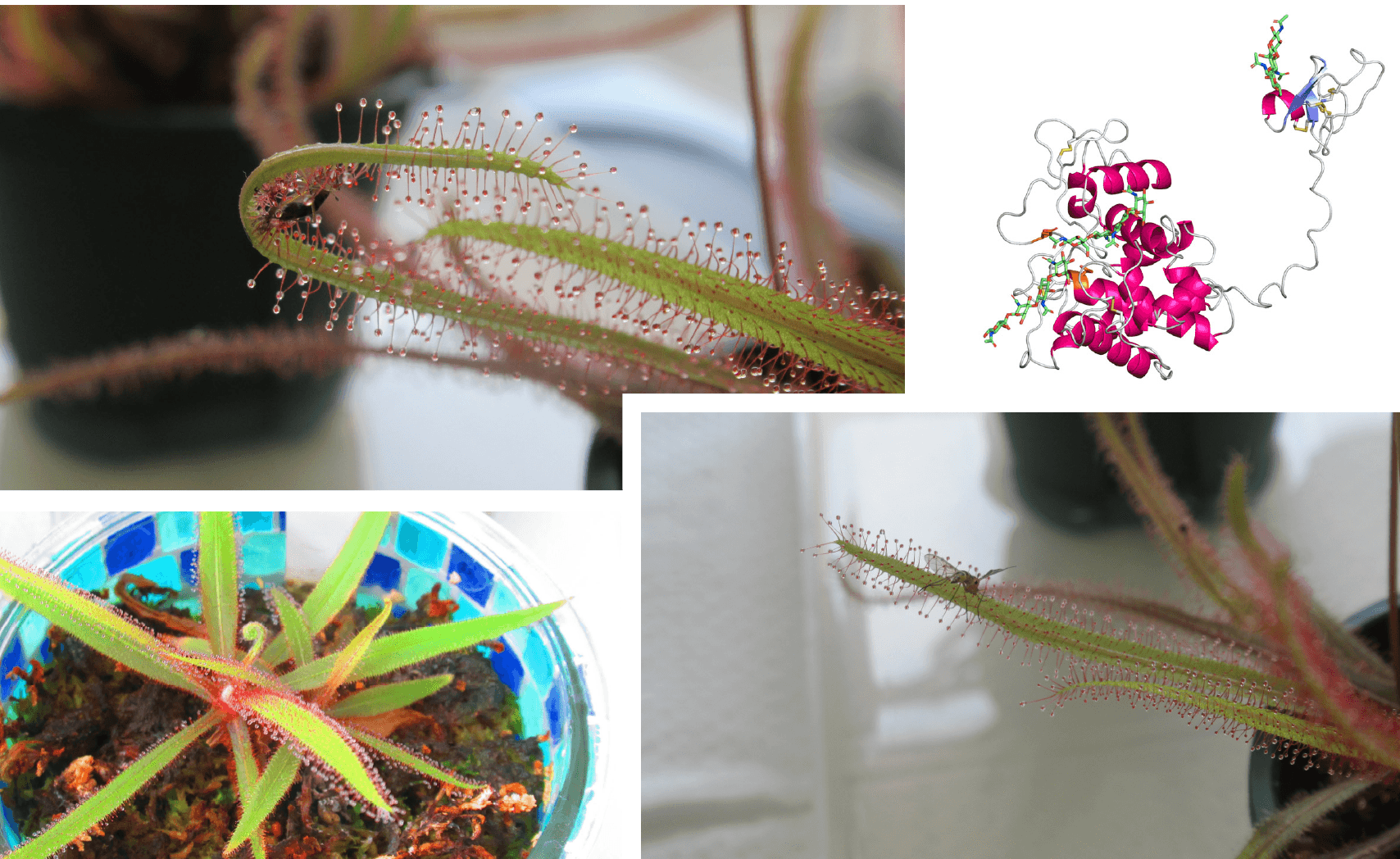

食虫植物の仲間であるモウセンゴケは、葉の粘液で昆虫を捕らえ、そこから栄養を吸収して生きています。

本研究では、その消化のカギを握る酵素「キチナーゼ」の仕組みを、モウセンゴケの一種”ドロセラ・アデラエ(Drosera adelae)”を使って世界で初めて詳しく解き明かしました。

キチナーゼって何?

昆虫の殻やキノコの細胞壁に含まれる「キチン」という硬い物質を分解する酵素です。

多くの植物では病原菌から身を守るために働いていますが、食虫植物ではこれが「消化液」として進化し、捕らえた虫を分解する役割を担っています。

研究の中身

研究チームは、Drosera adelaeのキチナーゼ遺伝子を酵母に組み込み、大量に作らせることに成功。その酵素を精製し、性質を調べ、さらにX線結晶解析という方法で立体構造を観察しました。

その結果、この酵素は「チロシン」というアミノ酸が集まった独特の配置を持ち、それが昆虫の殻の分解に役立っていることが分かりました。

どのような特徴が見つかったの?

酵素の働きは、一般の植物より10倍以上強力。そのため、虫を効率よく分解できます。

酸性から中性の幅広い環境で安定して働くため、葉の表面という過酷な環境でも機能します。

分子の一部は柔らかすぎるため、形を決めるのが難しかったですが、最新のAI(AlphaFold2)でモデル化することに成功。

通常は病原菌を防御するために働く酵素が、進化の過程で「虫を食べるため」に転用された珍しい例です。

何に役立つの?

キチナーゼは、農業や環境分野において以下のような応用が期待されています。

天然の殺菌剤:キノコなどの病原菌を分解。

害虫対策:農薬に代わる「生物農薬」としての利用。

食品保存:収穫後の野菜や果物の腐敗を防ぐ技術への応用。

まとめ

この研究は「食虫植物の消化酵素を立体構造レベルで解明した初めての成果」です。

植物がいかに多様な進化を遂げてきたかを示すとともに、将来の農業やバイオ技術にもつながる可能性を秘めています。

お問い合わせ先

九州カレッジオフィス 入試広報担当

TEL 096-386-2608

E-mail kuma-nyugaku@tokai.ac.jp