文理融合学部地域社会学科の安部美和准教授の研究室が熊本キャンパスで10月25日に、「防災イベント」を開催しました。危機管理や環境適応、地域復興が専門の安部准教授は熊本市東区の地区防災計画策定などに携わっており、今年3月にも本キャンパスで、熊本市主催による「東区ぼうさいフェス 2025~熊本地震からもうすぐ 10 年、遊んで備え防災力アップ!~」を開いています。

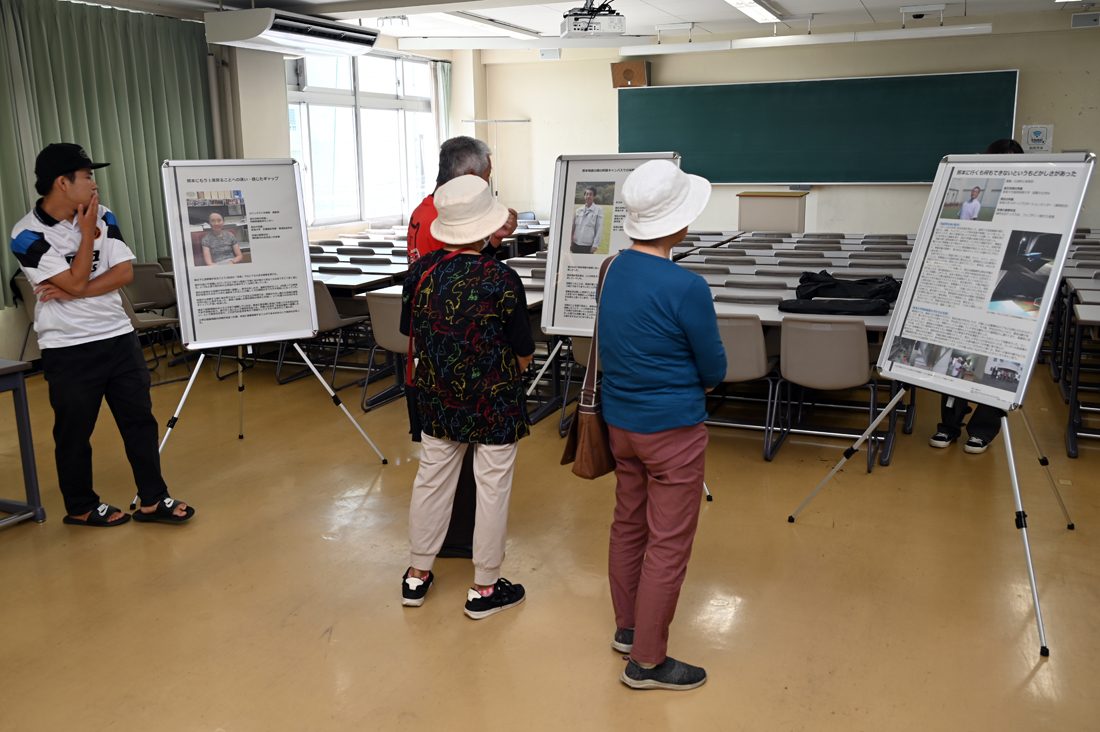

今回のイベントは、九州教育活性化プロジェクトで取り組んでいる2016年に発生した熊本地震の記録調査の途中経過を報告するとともに、地域住民や学生、教職員らに体験を通じて防災への意識を高めてもらおうと企画しました。学生たちは、熊本地震発生時の記録映像上映や木之内均副学長(九州キャンパス担当)ら当時の学内関係者への聞き取り調査の結果紹介をはじめ、日本とインドネシアの防災用品の比較、学生たちが考案した避難所での段ボールを活用した空間づくり、段ボールベットの組み立て、乾パン、パン缶などの非常食体験といったワークショップも展開しました。熊本地震からの復興の記録調査に取り組む泉媛香さんと細野智志さん(共に4年次生)は、「調査を通じて熊本地震発生直後の学園内の協力体制について知りました。日ごろの備えが、災害が発生した際に影響するのだと思います。地震から時間が経ち、震災を体験していない熊本県外出身の学生も多いので準備の重要性を伝えていきたい」と話しました。防災食ブースを運営した永野亜弥さんと福島朱莉さん(同)は、「自宅に乾パンを備蓄していても食べたことがある人は意外と少ないものです。また、どこにしまったのか忘れてしまうケースもあるので、子どもの絵が描かれていればキッチンやリビングに飾ってもらえると考え、今回はお子さんにオリジナルの缶ラベル作りにも取り組んでもらいました。多くの人に参加してもらえてよかった」とコメント。段ボール空間づくりを運営した内田梨温さん(同)は、「避難所では段ボールを使ってプライベート空間を確保しますが、子どもたちは自由な発想で挑戦してくれて新しい知見を得られたと思います」と充実した表情を見せていました。

さらに、会場の2号館前には近隣の熊本市消防局東消防署が火災発生時の煙体験を実施したほか、消防車など緊急車両を展示。地域社会学科の前田芳男教授(文理融合学部長)の研究室が取り組んでいる備蓄防災食の活用レシピ紹介や、熊本市東区役所、東京海上日動火災保険熊本支店のブースも出展されました。前田研究室で卒業研究として非常食に関するアンケートをもとに、多くの人が常備しているパックご飯やスパゲティ、缶詰などを使ったレシピを考案している西郷未悠さん(4年次生)は、「多くの来場者の方に実際に試食していただき、皆さんから“おいしい””自宅でも試したい”と好評で、貴重な意見を集められました」と話していました。

安部准教授は、「学生たちはゼミ活動で取り組んできた成果を生かし、地域の皆さんに防災意識の重要性を訴えてくれました。来年で熊本地震から10年を迎えますが、着実に復興が進む一方で防災への意識も保ち続ける必要もあると感じています。このようなイベントを継続することで防災意識の向上のきっかけになれば」と語っています。