静岡キャンパスでは10月18日に、公的機関や企業、研究者などを対象として本学の海洋調査研修船「望星丸」(国際総トン数=2174t)の特別体験航海を初めて実施しました。最新鋭の観測機器を備え、教育・研究・社会連携などに「動く実験室」として幅広く活用されている望星丸の機能や役割を、学外の研究者の方々に広く知っていただくことでその活用を促進することなどが目的です。

当日は、静岡県内の企業や大学などの研究機関、行政関係者ら約50名が参加しました。望星丸船内では、まず木村英樹学長があいさつに立ち「普段、望星丸は学生の教育や各種研究、調査に活用していますが、外部の方に船内をご紹介する機会は多くはありません。本日はその機能や船員の操船技術などをじっくりと見ていただき、忌憚のないご意見を寄せていただければと思います」と語りました。続いて望星丸の豊田力船長も、「本日は駿河湾に縁の深い皆さまに本船に乗船いただき大変光栄です。短い航海ですが存分に楽しんでいたければ幸いです」と呼びかけました。さらに、川﨑一平副学長(静岡キャンパス担当)と齋藤寛海洋学部長から、今回望星丸に乗船する海洋学部の教員を紹介しました。

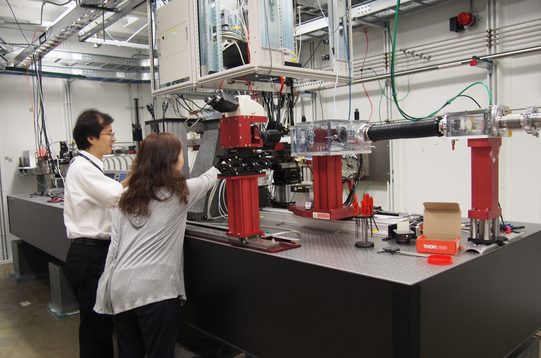

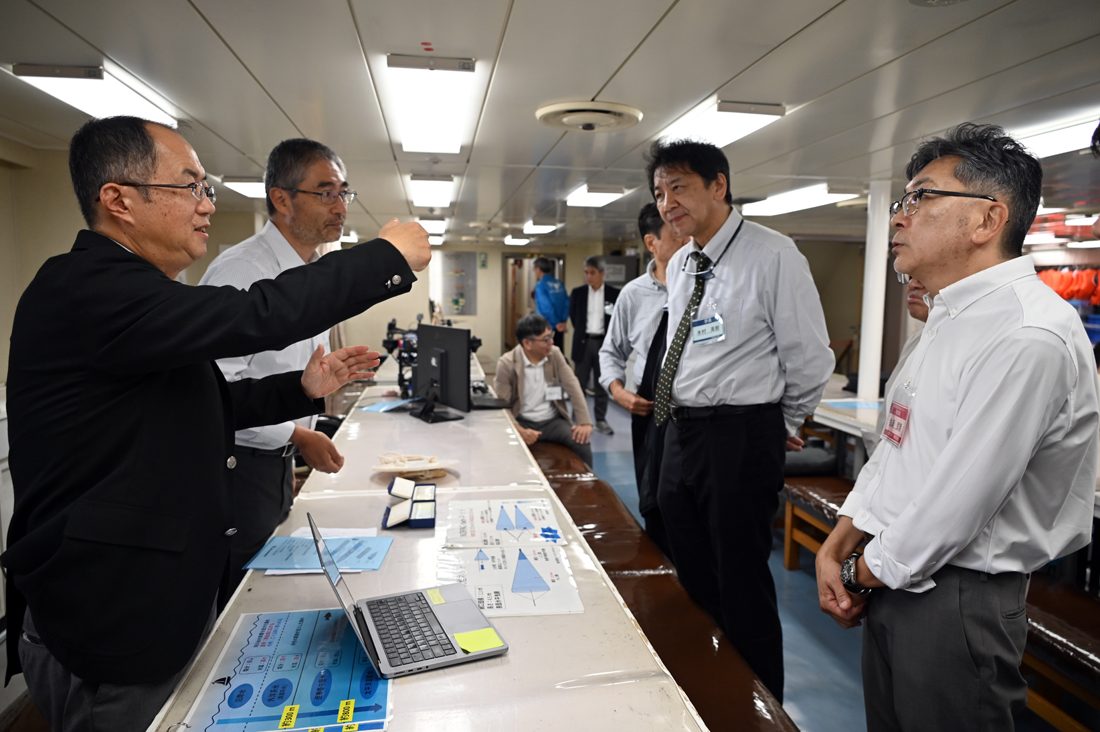

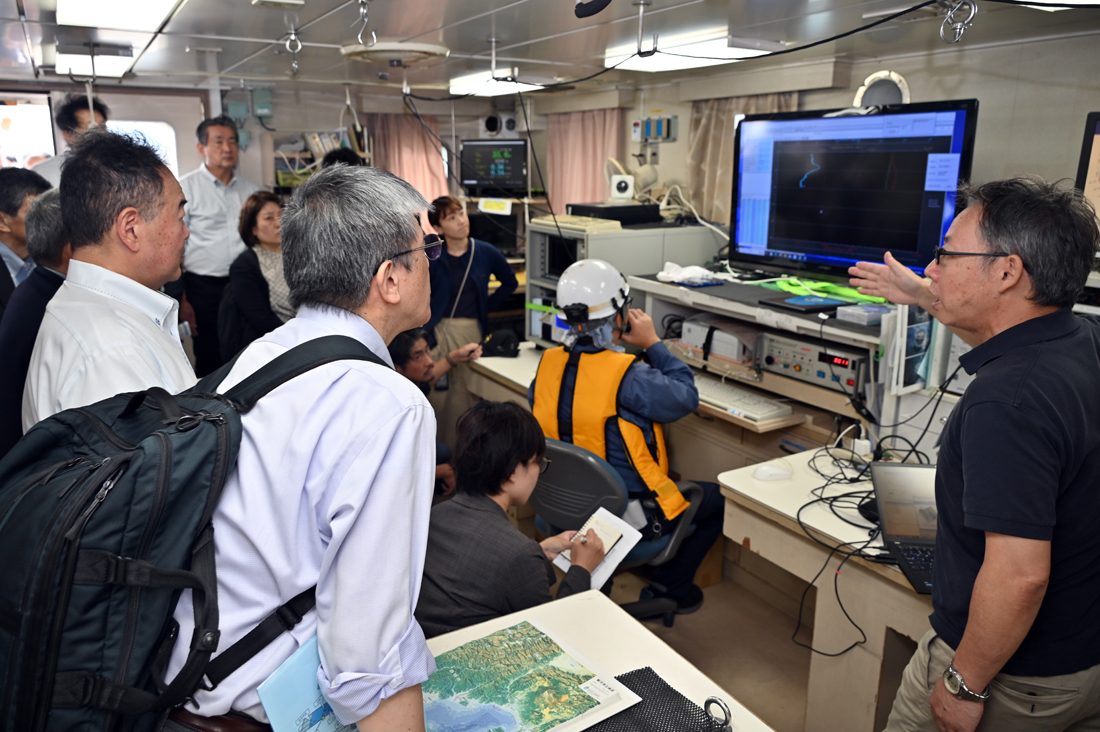

清水港・静岡市岸壁から駿河湾へ出港した望星丸では、参加者が出港の緊張感あるブリッジや甲板での作業の様子をはじめ航海中の学生の居室などを見学。船内の学生食堂では、海洋学部で取り組んでいるドローンを用いた島嶼部での観測、水中ドローンの実機、プランクトンネットでの調査などを紹介したほか、採取した試料の分析や情報処理までを船上で一貫した作業が可能なウェットラボ・ドライラボでの環境DNAの採取や海洋深層水の分析の様子も公開。清水港沖に停船した後は、海水の塩分・水温・圧力(深度)を計測する観測装置「CTD」の投入も行い、参加者が望星丸船員の機敏かつ的確な作業に見入る様子がうかがえました。

清水港に帰港後は、船内で懇親会も開催。静岡市の難波喬司市長も駆け付け、「望星丸で行われている教育、研究活動の一端に触れる貴重な機会になりました。また、静岡市では、県や静岡理工科大学、静岡大学、東海大学と一体となり、データサイエンスを活用し、海洋産業に新たな価値を創出することを目的とした『駿河湾・海洋DX先端拠点化計画』を推進しており、この機会にさらに多くの方たちに理解を深めてもらえれば」とあいさつ。参加者は望星丸をはじめ海洋学部で展開している研究活動や学生の育成について積極的に意見を交換していました。最後に、参議院議員で本学の山田吉彦客員教授が閉会のあいさつに立ち海洋学部への支援を呼びかけました。

本イベントを中心になって企画した川﨑副学長は、「静岡市や静岡商工会議所の皆さんから“望星丸をもっと活用できないか”“望星丸に触れる機会がほしい”というご意見をいただいたことがきっかけとなり、学内各所の協力を得て実現に至りました。特に豊田船長をはじめとした望星丸のクルーからは“普段は公開していないエリアも含めてぜひ見学してもらいたい”といった積極的な意見が寄せられ、多くの行政関係者、企業関係者の皆さまに満足していただける企画になったと感じています。また、今回は海洋学部、人文学部の教職員との交流していただく機会となりましたが、懇親会では、“海事関係の企業は人材が不足していることもあり、学生にも会いたい”という意見も聞かれました。このような貴重なアイデアを生かし、社会に求められる人材の育成にもつなげていく考えです」と話していました。