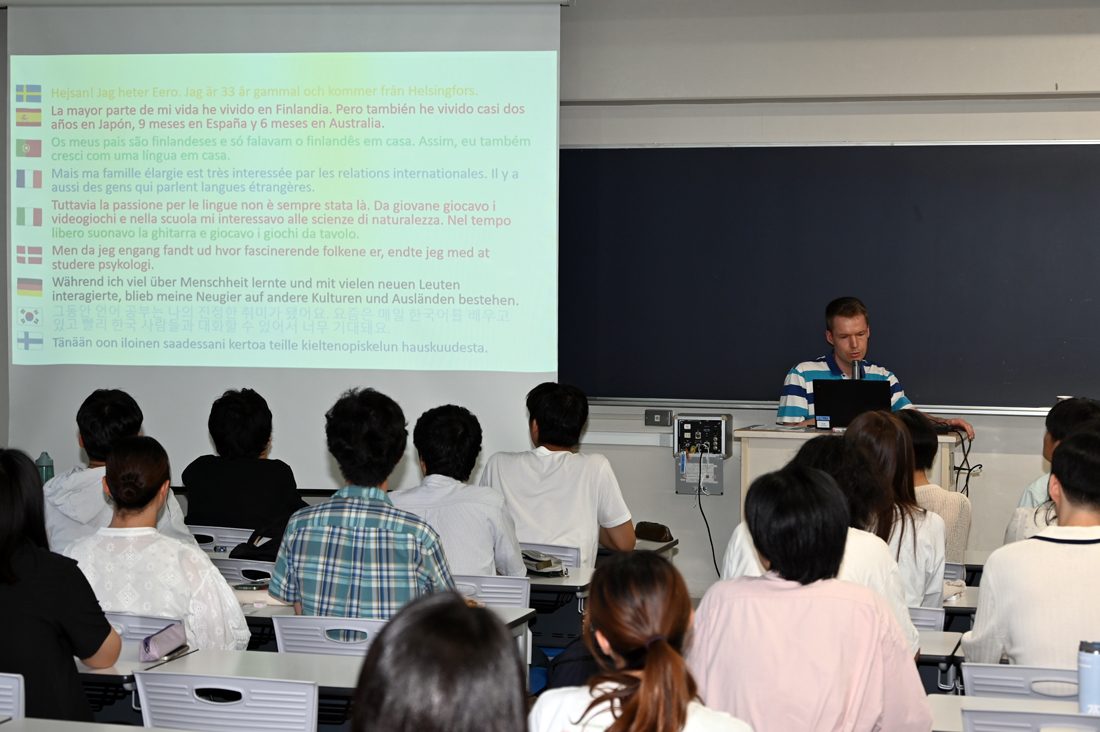

文化社会学部北欧学科とヨーロッパ・アメリカ学科では7月4日に湘南キャンパスで、知のコスモス「言語を学ぶおもしろさ 11ヶ国語を話すエーロさんのお話」を開催しました。11カ国語を話すポリグロット(多言語話者)であるエーロ・フフタネンさんを講師に、言語を学ぶおもしろさやその方法について学ぶ機会にしようと企画したものです。エーロさんは、2019年にフィンランドのトゥルク大学心理学部修士課程を修了し、2023年からフィンランドとの交流に力を入れている島根県邑南町で国際交流員として勤務。また、国際多言語話者協会(HYPIA)にも所属しています。

当日は、両学科の学生のほかさまざまな学科から約70名が聴講。エーロさんは、母語であるフィンランド語のほか、英語、日本語、スペイン語、イタリア語、スウェーデン語、デンマーク語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語を話し、韓国語も勉強中である自らの経歴を説明。「子どものころは英語が苦手で読書のスピードも遅く、数学がもっとも得意だったので、自分自身は言語学習には向いていないと思っていました。しかし、11歳の時に学校で強制的にドイツ語を学んだ際に英語学習との比較で学びへのひらめきがあり、スウェーデン語、スペイン語と語学学習を進めていくきっかけになりました。日本語は大学を卒業する間近に日本人と交流の機会があったことで、もっと日本文化や日本人について知りたいと始めました。ただ、日本語は“そよそよ”や〝さらさら”など、ものの状態を表すオノマトペが複雑であり、習得すべき内容の深さに唖然とし、一時的に多言語話者であることをやめて5年間ほど日本語のみを学びました」と振り返り、それぞれの言語学習を始めたきっかけや学習中のエピソードを披露しました。さらに「多言語を習得することで、普段交流できない人と話せるようになり、世界観が広がります。相手への共感、理解、尊敬も深まり意義深い交流となります」と呼びかけ、具体的な習得方法について解説しました。

後半は言語習得のポイントについて語り、「言語習得はインプット。動画や音楽、小説、漫画など好きなコンテンツから入ることが肝心です。間違いや失敗を恐れず、どんどん学びましょう。また、言語には関連性が強いものとそうでもないものがあります。北欧学科の学生の皆さんであれば、ノルウェー語からスウェーデン語、スウェーデン語からデンマーク語など隣り合わせの言語にも挑戦してみましょう。言語を身に付けたい理由は仕事や文化理解、旅行、家族のためなど人それぞれ。動機づけを探さなかったら最後まで進めません」と語りました。最後の質疑応答では学生から「楽しく学び続けるための工夫」や「さまざまな言語を同時に学べるのか」など多数の質問が寄せられ、エーロさんが一つひとつ丁寧に回答しました。

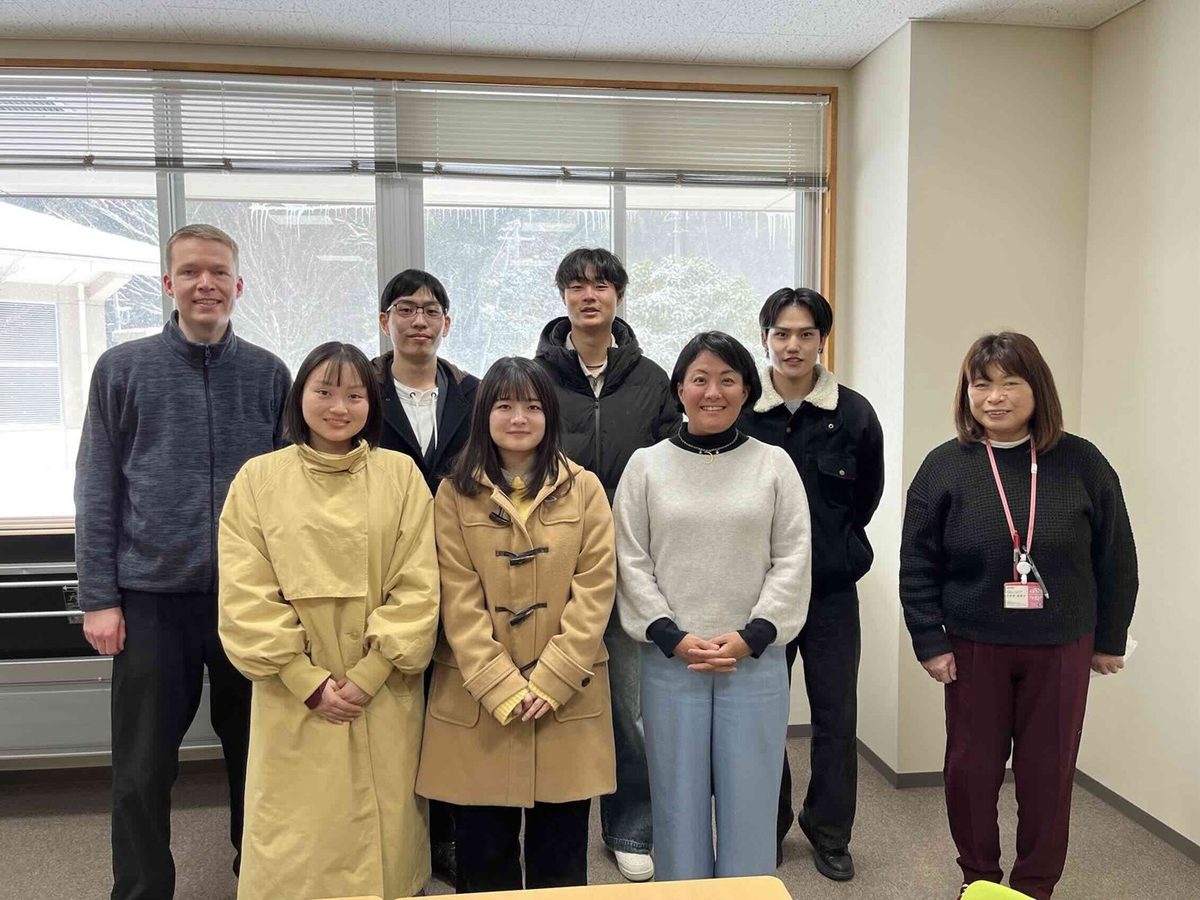

また、エーロさんは同日に開かれた北欧学科1年次生を対象としたフィンランド語入門(担当教員=山川亜古非常勤講師)の授業と4年次生の北欧語研究セミナーの授業にも出席しました。講演会を企画した北欧学科の柴山由理子准教授は、「エーロさんが働く島根県邑南町はフィンランドとの交流に力を入れていることから、2023年度と今年2月に招待を受け学生と共に中学校などで北欧とフィンランドの紹介、大学・学科紹介をしました。その際に知り合ったエーロさんに、今回は湘南キャンパスまでおいでいただけて、学生たちにとって今後の言語学習に向けたモチベーション向上の機会になったと感じています。参加者が多数いたことから、言語学習に興味や悩みを持っている学生も多いことを実感しました」と話しています。