7月11日、倉数茂先生が担当する1年生向けの「入門ゼミナールB」の授業内にて、文芸批評家の杉田俊介さんの講演会が開かれました。

杉田さんは20代から批評家として活動を始め、文学批評だけではなく、サブカルチャー、労働問題、男性学等、幅広い領域にわたって長く執筆を続けています。

講演では、杉田さんご自身の少年時代まで遡り、柄谷行人の著作を通して文芸批評に出会った大学時代、障害者介護や子育てなどケアワークに従事した30代以降と、これまでに積み重ねた経験を振り返りつつ、それらの経験がいかに批評という表現へと結実していったのか、たっぷりお話しくださいました。

「長く書き続けていると、才能や能力はあまり関係ないのではないかと思えてきます。書くか働くのか、どちらか一方を選ばなくてはいけないということではなく、働きながら書くという選択肢も考えてほしい。そのときには回り道だと思えることも、その経験から得たものが心身に宿って表現の糧になるし、いろいろな要素が経験として蓄積して化学反応を起こし、書くものに宿ります。成功する/しないという評価軸より、自分はこのようにしか生きられない、ということを誠実に表現していくことのほうが大事。『自分は何者でもない』というところから始めるしかないし、何度もそこに立ち返るしかありません」

講演中、杉田さんが繰り返していたのはとにかくコツコツ書き続けることの大切さ。そして、自分にも他人にもつねに誠実であること、です。

杉田さんのお話を受けて、参加していた学生からは「続けるしかないというのは、本当にその通りだと思いました。理解しているつもりでも、知っているからと言って、聞き流しちゃいけないことだなと。日々自問自答して書き続けていくしかないと改めて思いました」という、たのもしい声が上がりました。

学生だけではなく、同席していた教員の胸にも沁み入る100分間の貴重な講演でした。

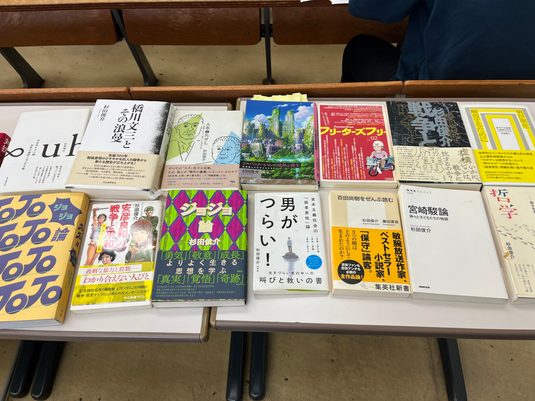

杉田さんが編者、執筆者として参加されている「対抗言論 反ヘイトのための交差路」(法政大学出版局刊)には、本学科に今年から就任された川口好美先生も参加しています。ぜひ、お手に取ってみてください。