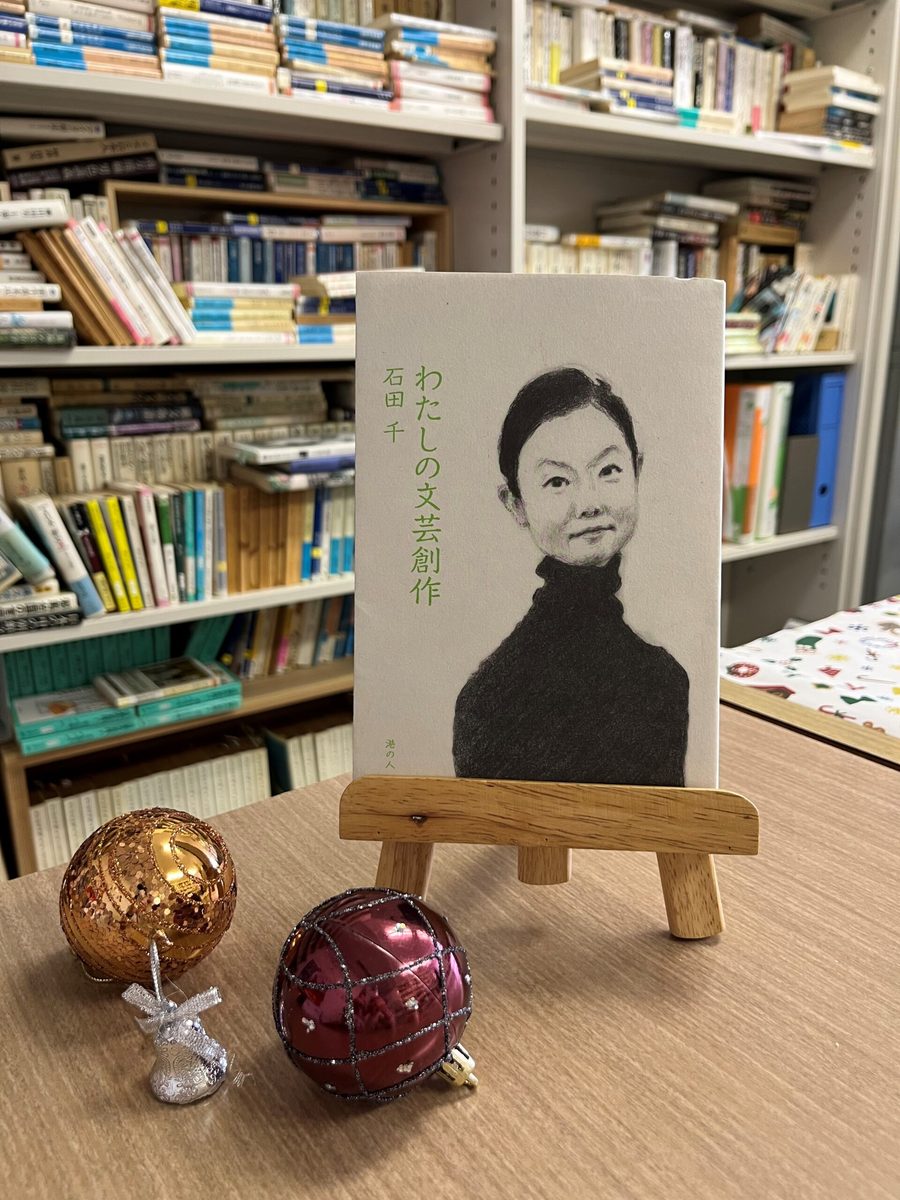

本学科で小説やエッセイ、俳句の授業を担当する作家の石田千先生が、コロナ禍にメールで行った講義の記録をまとめた『わたしの文芸創作』(港の人刊)を上梓されました。

コロナ禍初期の2020年度、本学ではほぼすべての授業がリモート授業に変更されました。石田先生は、担当する4つの授業(「俳句を読む/つくる・俳句ワークショップ」、「現代文学の展望・現代文学のフロンティア」、「エッセイを読む/書く」、「現代小説論・小説で読む現代社会」)をすべてメールによる講義に切り替え、週に一度、学生たちと文字でやりとりを続けました。

本書には、先の見えない不安が続いたあの日々に、先生が学生たちを想って綴ったテキストメールがほぼそのまま収録されています。一人一人の安否を気づかい、それぞれの内なることばを引き出そうとする先生にたいし、学生たちも心に生まれたことばをふくらませ、俳句、日記、エッセイ、小説の創作に挑みました。

パンデミックの時代、同じ教室にはいられなくても、ともに創作とじっくり向きあった1年の貴重な記録。刊行されたばかりの本書について、石田先生にお話を伺いにいきました。

(刊行を迎え、いまどのようなお気持ちですか?)

「長い宿題を終えた気持ちです。東海大学には10年お世話になりましたが、そのなかでもコロナ・パンデミックはやはり大きな衝撃でした。あの年授業を受けてくれた学生たちとは、一度も会えぬまま卒業させてしまった、という悔いも残っています。でも、ここで過ごした10年のうち、もっともつらい時間をともにした学生たちへの感謝の念がかたちになり、いまはほっとしています」

(実作者として大学で創作を教えることについて、どのようにお考えですか?)

「身体で覚えたことは、身体と相談しながら、ことばを探していかなければいけません。いつもそれをいちばんに考えています。そして、大学の先生というのは、学生たちにとって、社会に出る前に出会う大人のサンプルのひとつなのだとも。わたしの理想の先生は、夏目漱石の『三四郎』に出てくる広田先生。学生の目を見て話す大人です。

それから、学生とともに若いころに読んだ作品を再読する幸せもたくさん感じました。時が過ぎれば読みかたも変わり、『三四郎』であれば、広田先生のありかたや美禰子の苦しみに目がいくようになる。文芸創作学科の教室では、文学の理論や歴史的知識よりも、まずは書かれた作品そのものと向きあうことを大切にしています。再読の幸せを味わえたのも、この学科であればこそかもしれません」

(先生のメール講義は、創作を通して「こころ」と「からだ」と「ことば」をつなぎあわせる場であるように感じました。どのようなご経験からこのような場が生まれるのでしょうか?)

「手持ちのものでどこまでできるか。冷蔵庫のありあわせでおいしい料理を作るみたいに、あるものにたいして工夫をこらすことが創作の根本だと思っています。ことばの出どころ、自分のこころをよく観察しようとすれば、おのずと体はどうなってるのか感じられてくる。こころとからだは誰でも持っているけれど、みんなちがう。その少ない荷物でどれだけ山を登れるか、ということをいつも考えています」

創作者としての凛とした佇まい、そしてやさしく穏やかなお人柄で長らく学生たちに慕われた石田先生ですが、たいへん残念なことに、今年度(2025年度)をもって本学をご退職されることになりました。ご退職後は、お母さまと美味しいものをたくさん食べて過ごすご予定とのこと。

書くこと/読むことをめぐり先生と学生たちの真摯な交流が綴られた、本学科にとっても宝物のような『わたしの文芸創作』は、創作に興味があるかたの入門書としてもぴったりな1冊です。ぜひお手に取ってみてください。