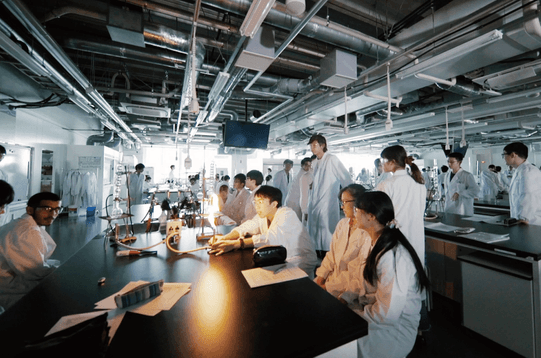

工学部応用化学科の有志は8月20日に、青森県六ヶ所村にある日本原燃株式会社の「原子燃料サイクル施設」を見学しました。今回の見学会は、原子力発電環境整備機構(NUMO)が実施する「選択型学習支援事業」に応募し、書類・企画審査を通過して助成を受けたものです。学生主体で構想から運営まで行うこの取り組みは、全国の大学でも数少ない採択例であり、学生の主体的な学びと原子力の知識を深める貴重な機会となりました。本見学会は2022年度に行われた同様の見学会をきっかけに企画されたもので、当時、中心メンバーだった卒業生から見学会の魅力を聞いた4年次生の飯塚絢音さんが指導教員の若杉圭一郎教授のサポートを受けて企画。当日は、応用化学科の2~4年次生21名に加え、山本佳男工学部長、若杉教授が同行しました。

八戸市内からおよそ1時間半かけて向かうバスの車内では、日本原子力文化財団の岡元博志氏(工学部原子力工学科1994年度卒)が講義を担当。原子燃料サイクルの仕組みや地域住民の雇用創出、原子燃料サイクルの歴史などについて説明があり、学生たちは熱心に耳を傾けていました。到着後は「六ヶ所原燃PRセンター」で再処理工程や放射性廃棄物管理の概要を学び、実物大模型や映像展示を通じて原子燃料サイクルの全体像を体感。その後、バスで移動しながら「ウラン濃縮工場」と「低レベル放射性廃棄物埋設センター」のほか、原子力施設の新規制基準に沿って自然災害による重大事故防止を目的とした防護ネットや防護板の設置工事の様子も視察。「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター」では、かつてフランスとイギリスの施設に高レベル放射性廃棄物の再処理を委託し、処理後に返還されたガラス固化体1830本が貯蔵されている様子もガラス越しに見学しました。学生たちはそのスケールの大きさと、安全確保のための厳重な管理体制に強い印象を受けていました。

飯塚さんは、「再処理方法などは授業で学びましたが、実際に自分の目で見ることでスケール感が分かり、セキュリティの高さや安全性など新たな学びや発見もありました。下級生も積極的に質問していて、関心を持ってくれたようでうれしい」とコメント。引率した若杉教授は、「学生たちは自ら資金を獲得し、企画から運営まで主体的に行いました。学生たちは現地に行ったからこその学びがあったのではと感じています。原子力はエネルギーの安定供給を考える上で今後も重要な選択肢の一つですので、今回の経験を通じて下級生が少しでも関心を持ってくれたらうれしいですね。今後も続けていければと考えています」と話していました。