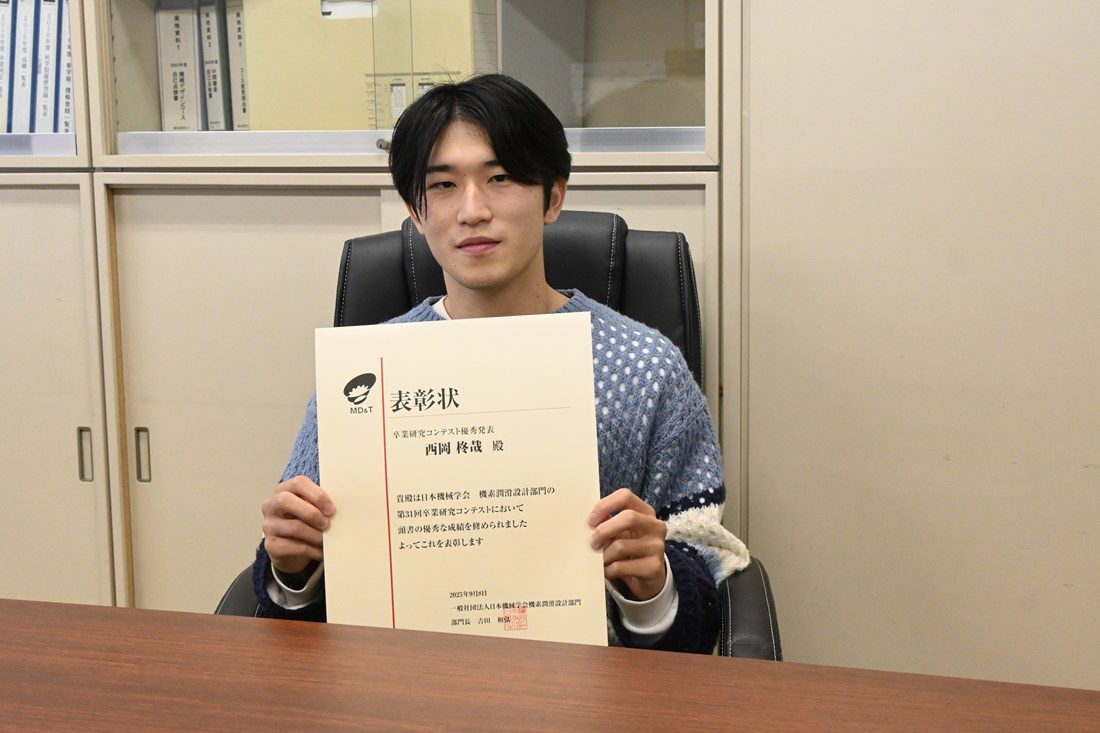

大学院工学研究科機械工学専攻1年次生の西岡柊哉さん(指導教員=岩森暁教授)と権田晃生さん(指導教員=落合成行教授)が、9月7日から10日まで北海道大学で開催された日本機械学会2025年度年次大会の機素潤滑設計部門卒業研究コンテストで優秀発表賞を受賞しました。このコンテストは全国の機械系学部の学生が4年時に行った卒業研究の成果を発表し、内容や予稿集原稿の完成度、質疑応答の的確さなどの観点から評価されるものです。

西岡さんの発表テーマは「PIV解析を用いたフィルム成膜時の流動特性とすじ発生の関係性評価」です。ロール状の薄膜やフィルムを大量生産するためのウェブハンドリング技術は、半導体やペロブスカイト太陽電池に使用される高分子フィルムの製造方法として活用されています。その最初の段階である成膜過程で不具合として生じる“すじ”は大きな経済的損失につながるため、発生メカニズムの解明が求められています。西岡さんは、高分子フィルムの製造方法として一般的なTダイキャスト法における溶融樹脂の温度や粘度が成膜に与える影響に着目。PIV(Particle Image Velocimetry)解析を用いて、成膜過程における樹脂の流動挙動を可視化し、すじ形成メカニズムの解明を目指しました。「これまで樹脂の噴射から流動方向の解析まで可視化できる実験装置はなかったので、設計から全て自分たちで手掛けました」と西岡さん。「実験は端緒についたばかりです。今後は実際に製造現場でも用いられるような装置での実験やシミュレーション上に落とし込み、検証を重ねることでEVバッテリーや燃料電池の製造に関与する技術になることを期待しています」と話しています。

権田さんは「フォトクロミズム可視化手法を用いた 油膜厚さ測定とジャーナル軸受への適用」をテーマに発表。油膜厚さ測定手法として限界がある従来の手法に代わり、紫外光の照射で溶液の色が可逆的に変化するフォトクロミズムを用いて油膜の厚さと流れを同時に測定し、油膜厚さの定量的測定を目指しました。権田さんは油膜厚さと吸光度の関係に着目し、吸光度を用いて着色の濃さを定量化。透明な石英ガラス製の試験軸受を用いて油膜挙動を観察し、無着色油と着色油の吸光度を算出した校正値を基に油膜厚さを測定しました。「これまでは流動挙動の可視化に使われていたフォトクロミズムを、膜厚の計測に応用した画期的な実験です。これはジャーナル軸受けへの適用でしたが、学会で発表した時は企業関係者から歯車がかみ合っている部分の膜厚計測への応用など多様な質問を受け、エネルギー効率向上のためにエンジンの摩擦損失を低減する技術開発への社会的な要請を実感しました。今後も研究の広がりを見据えて取り組んでいきたい」と話しています。