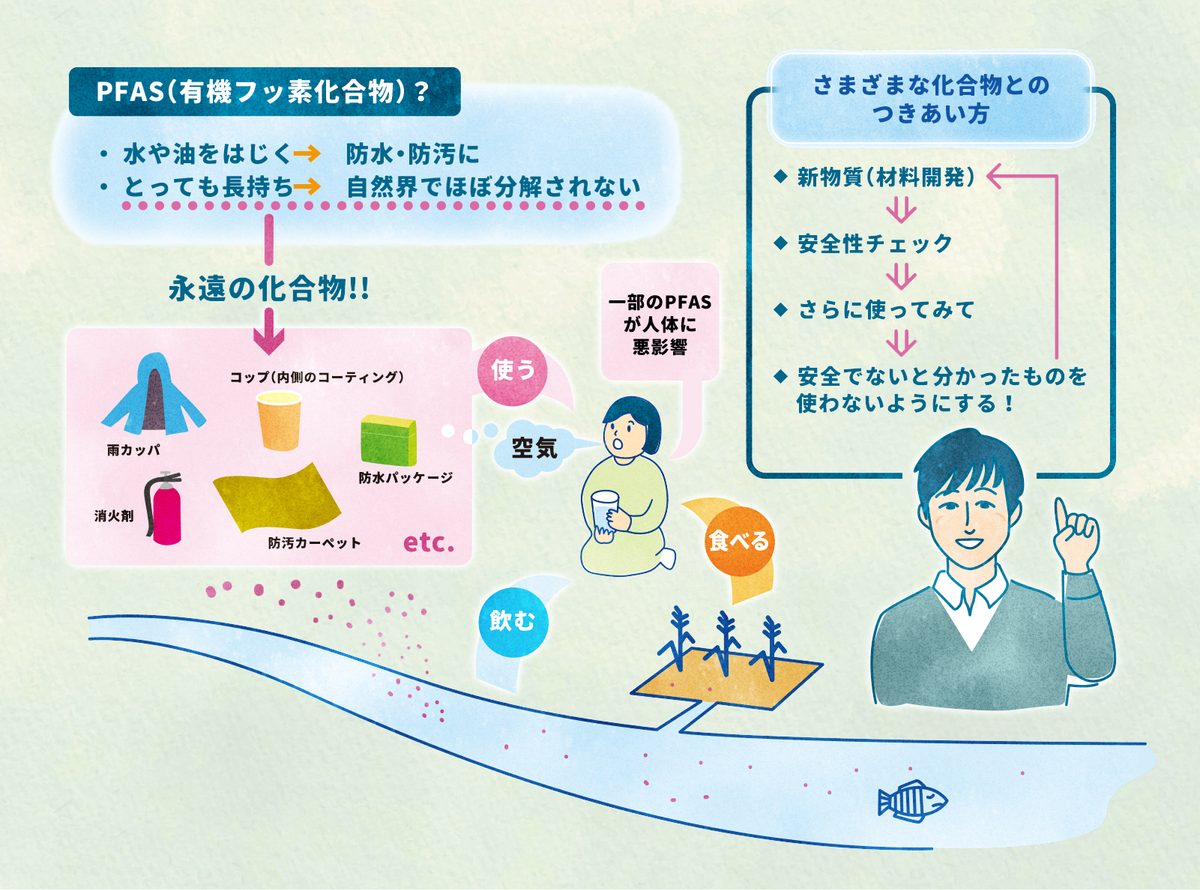

A.耐久性がとても高いので、自然界でほとんど分解できないのです

工学部応用化学科・苫米地祐輔先生

スーパーなどで食品にかかるフィルムやレインコート、傘など、撥油・撥水加工したものの多くは、低コストで簡単に作れて、分解されにくい「永遠の化合物」と呼ばれる有機フッ化化合物PFASを使ってきました。

PFASは非常に高い耐熱性を持っており、安価で長持ちする素材で、とても便利な化合物です。ところが一部のPFASの中には、直接吸い込んだり、食べ物などを通して吸収すると健康を害する危険性があることがわかってきました。プラスチックやアスベストといった健康に害があるといわれる化合物との共通点は、「自然界や人体内では自然に分解されない」という点です。そのため最近、規制の対象になり、社会問題にもなっているのです。

ではどのように向き合えばいいのでしょうか? 人体への影響で見ると、主要な経路は水を通してだと言われています。地域によっては、地下水や水道の水のPFAS値が高いところがあり、季節によって濃度が変わります。発生源の特定が難しい点も問題となっています。家庭で簡単にできる対策は、「活性炭付き浄水器」を取り付けることです。こまめにフィルター交換をすることで、7~8割ほどPFASを取り除く効果があると言われています。

また、化粧品や食べものの包装でも「PFASフリー」と表示されているものやPFASの代わりにシリコンで撥油・撥水加工されたものを選ぶようにすればリスクが最小限に抑えられます。

プラスチックもアスベストもPFASもすべて人が作り出した化合物です。そうした視点で見ると、「人工的な化合物はすべて危ない」と感じてしまう人もいるかもしれません。しかし化合物は人々の生活を豊かで便利にしてくれるものでもあります。安全がある一定以上認められたものは使い、問題があった場合はすぐに取りやめて、何がいけないのか調べる。そしてより安全で便利な化合物や使い方を考えていく。そんな姿勢が大切ではないでしょうか。

応用化学科では、工業的な視点から環境問題から原子力などのエネルギー問題まで幅広く学べるため、社会的課題に目を向けやすいメリットがあります。「化学が好き」で熱意のある皆さん。ぜひ社会に貢献できる新しい分野を一緒に切り拓きましょう。

とまべち・ゆうすけ 1984年東京都生まれ。東海大学応用化学科卒業後、東海大学大学院総合理工学研究科、総合理工学専攻修了。博士(理学)。専門は有機合成化学、生物有機化学、糖鎖有機化学。