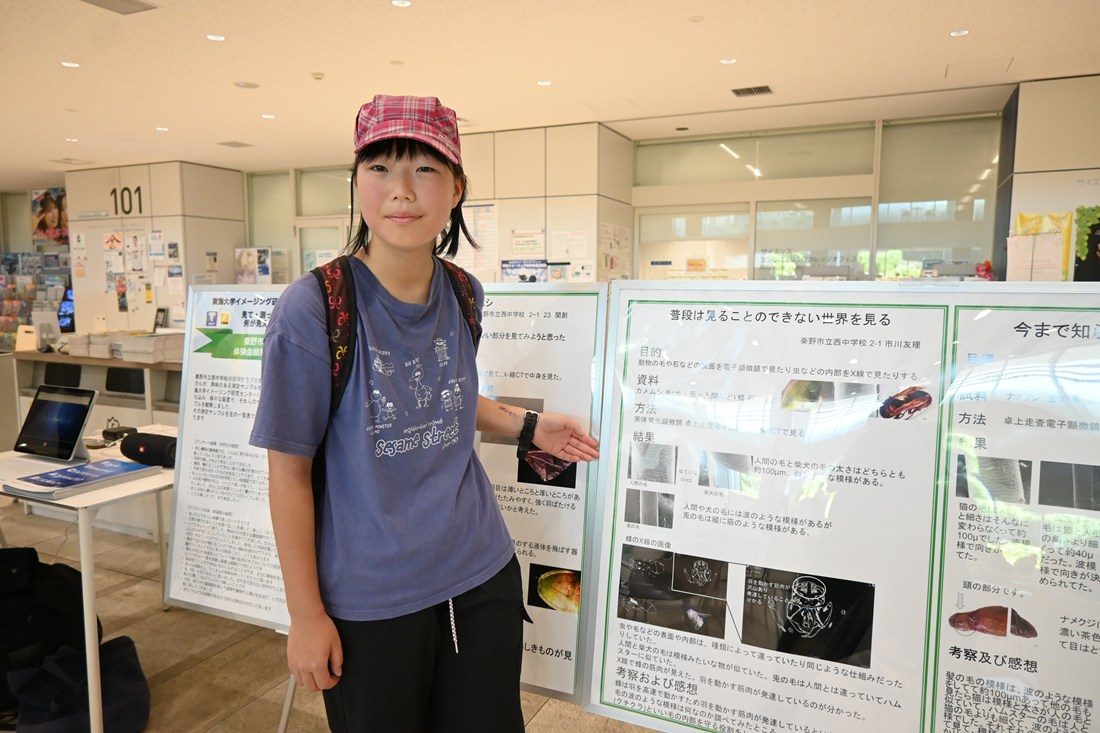

湘南キャンパスで8月2日、3日に開催したオープンキャンパスで、秦野市立西中学校科学部の生徒たちの研究ポスターを展示しました。同部の生徒たち、昨年12月に本キャンパスのイメージング研究センターが、理科に興味のある中学生たちに最新機器や研究に触れてもらい、自身の興味や疑問を深め、考えるきっかけにしてもらおうと企画した「見て・測って・知って何が見えるか体験会」に参加。ポスターは、生徒たちが持ち寄ったヒトの髪の毛や動物の毛、昆虫、硬貨や紙幣など自分たちが観察したい身近なサンプルを、本センターの卓上走査顕微鏡やX線CT装置、白色干渉顕微鏡、蛍光実体顕微鏡といった最新機材を使って観察した成果をまとめたものです。

生徒たちは、いずれも大学での研究発表の形式さながらに目的や試料、方法、結果、考察及び感想といった項目を系統立て、ポスターにまとめました。その中で、「普段は見ることができない世界を見る」をテーマに、動物の毛や石、昆虫の内部をX線で観察した成果についてまとめた2年生の女子生徒は、「動物の毛とヒトの毛を比較してどのような点が違うのかなどを考え、先生に教えてもらいながらポスターを作りました。難しかったけれど普段は見られないものを見てとても面白かったです」と話しました。生徒たちからは、「今まで知らなかったことに触れられて面白かった」「科学の楽しさを知った。また参加したい」といった感想があり、保護者の方からは「子どもたちがめったにできない体験をしてとても楽しそうでした。本人の勉強につながったようです」「身の回りのものを観察して新たに“気づく”大切さを学べたと思います」「このような体験はまた参加させたい」などの声が寄せられました。

本学工学部の卒業生でもあり、同部顧問として生徒たちを指導する畔上和也教諭(理科)は、「大学の最新機器を使って観察し、自ら疑問を見つけて考察を深める訓練は、生徒たちの将来に生きる大きな体験になりました。その成果を自分たちの言葉でポスターにまとめる過程で、生徒たちの成長を実感しています」とコメント。本センターの槌谷和義教授(機械工学科、マイクロ・ナノ研究開発センター)は、「このような経験を積み重ね、子どもたちにはこれからも科学に親しんでほしい。最新機器を使って見えたときの感動や驚き、疑問を家庭に持ち帰り、ぜひ保護者の方々にも本センターについて周知してもらい、さらに多くの人たちに活用してもらいたいと思います」と話しました。