海洋研究所の剣持瑛行助教、水産学科の吉川尚教授、海洋生物学科の西川淳教授らの研究グループの論文が、国際科学雑誌に掲載されました。

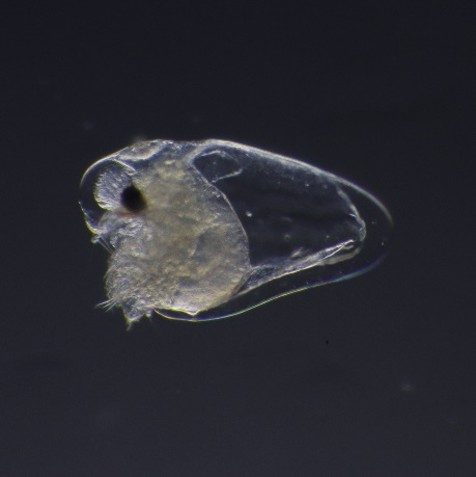

海産ミジンコ類(枝角類)は、春から夏にかけて爆発的に増殖し、大量に出現する場合があることから、海洋生態系における重要性が指摘されています。しかし、海産ミジンコ類の食性に関する情報は断片的であり、それらが食物網においてどのような役割をもっているのかは明らかではありませんでした。本研究は、小型舟艇「北斗」を用いて2種のミジンコ類(ウスカワミジンコ・トゲナシエボシミジンコ)を採集し、それらの消化管に含まれる餌生物の遺伝子をDNAメタバーコーディングと呼ばれる手法により網羅的に解析しました。さらに、生物の栄養段階や炭素源の指標となる窒素・炭素安定同位体比を測定し、食物網における海産ミジンコ類の生態学的役割を明らかにしました。本研究により、海産ミジンコ類は他の植食性プランクトンと比べて低い栄養段階に位置することが明らかになりました。また、濾過摂食をおこなうウスカワミジンコは、緑藻やシアノバクテリア、粒子付着性細菌などの微細な餌を取り込んでいる可能性が示唆され、種による食性の違いが明らかになりました。本研究は、駿河湾海洋生態系研究プロジェクトSURUME(SUruga bay Research for Understanding Marine Ecosystems)の一環として行われました。

本研究成果は、国際誌Journal of Oceanographyに掲載されました。

題名:Feeding habits and ecological roles of marine cladocerans in offshore zooplankton food-web in Suruga Bay, Japan(駿河湾沖合域の動物プランクトン食物網における海産枝角類の食性と生態学的役割)

著者:Akiyuki Kenmochi, Junya Hirai, Yumiko Obayashi, Takashi Yoshikawa & Jun Nishikawa