九州キャンパス(熊本・阿蘇くまもと臨空キャンパス)では9月17日に、付属熊本星翔高校の2年生を対象とした「文理融合学部・農学部体験授業」を実施しました。両学部の学びを体験することで興味・関心を持ってもらうとともに、進路選択の参考にしてもらおうと熊本星翔高とのコラボレーション企画として初めて実施したものです。約200名ずつの生徒が両キャンパスを訪れ、各学部ごとに用意した9つのプログラムの中から2つの授業を選び、受講しました。

熊本キャンパスでは最初に研究室ツアーを実施し、生徒たちが5~10名程度の班に分かれて各研究室を訪問。教員が日ごろの研究活動や学生たちの学びの様子を紹介しました。続いて、スイーツ店の商品を決める「店舗経営ゲーム」やテレビアナウンサーの経験を持つ教員による話し方教室、内視鏡の操作体験など、文理融合学部の経営学科、地域社会学科、人間情報工学科の教員が用意したプログラムを受講。前田芳男文理融合学部長は、「例えば一言で経営といっても店舗の運営からスポーツイベントのマネジメント、アグリビジネスなど幅広く、大学は講義で理論を学ぶだけでなくフィールドワークや実習を通して体系的に身につける場所です。そうしたことを知り、大学で学びたいことを見つけてもらう機会になったのではないでしょうか」と語りました。

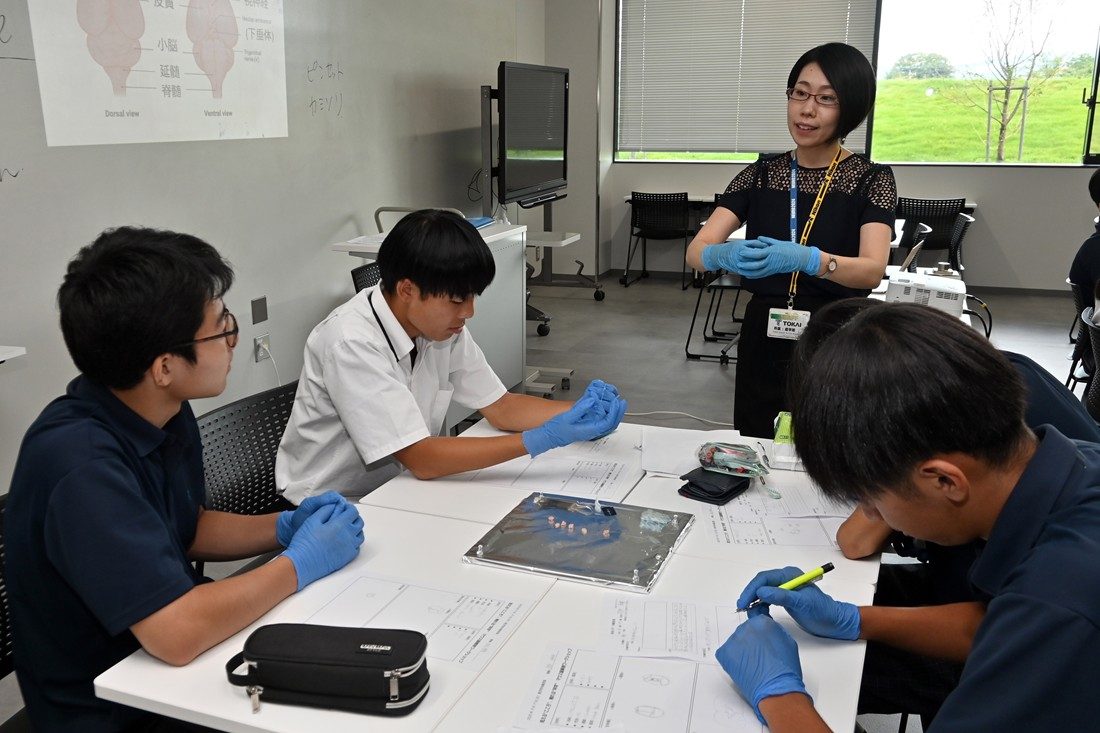

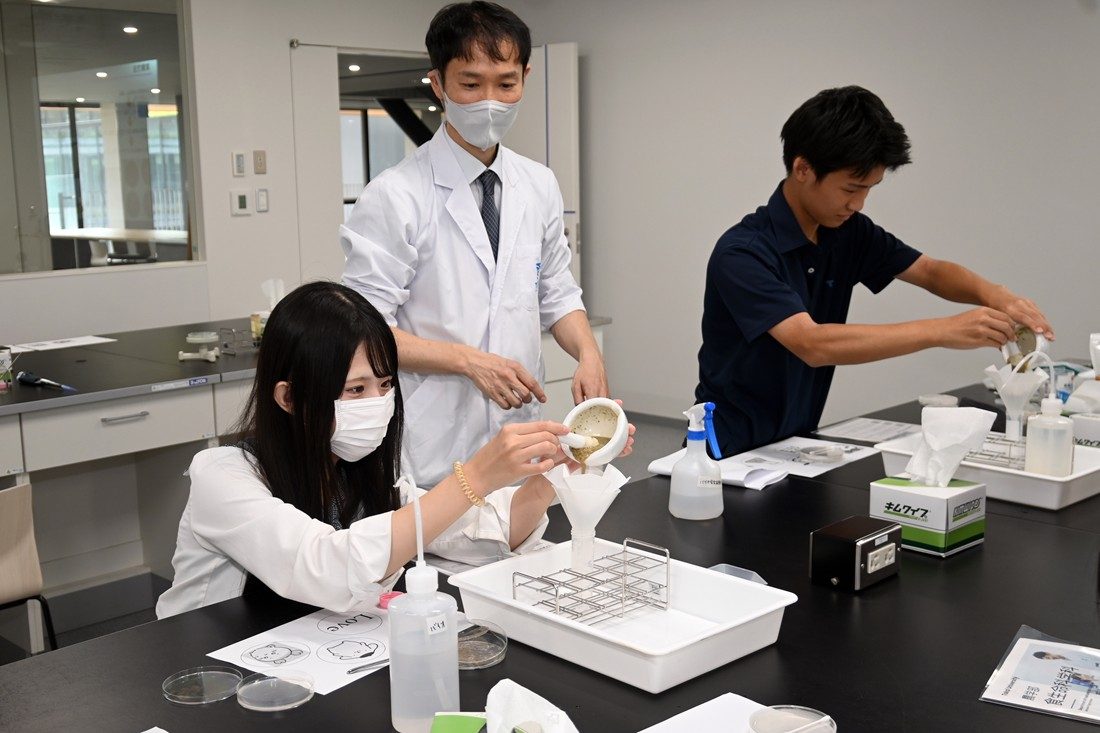

阿蘇くまもと臨空キャンパスでは初めに星良和農学部長があいさつに立ち、「農学部というと農業のイメージが強いと思いますが、生物や食品加工、生命科学、畜産のほか、製薬といった医療分野、経済や経営など、学びの幅は多岐にわたります。授業を通してそれぞれの中身を詳しく知るとともに、2年前に完成した本キャンパスも見てみてください」と語りかけました。生徒たちはその後、植物の葉から採取した表皮細胞や気孔を顕微鏡で観察する実験やマウスの脳解剖ワークショップ、麹菌から抽出したアミラーゼとデンプンによる化学反応を利用して絵を描く実験など、農学科、動物科学科、食生命科学科のプログラムを体験。生徒たちは、「授業の内容だけでなく就職の選択肢も幅広くあると聞き、想像と違う発見や驚きが多くありました」「植物の色素によって食品の色が変わる実験などを体験して、農学にはこんな分野もあるんだと興味がわきました」「こうして実際に体験できたことはこれから進路を考えるうえで参考になりました」と口々に話していました。

両学部のプログラムは下記の通りです。

【文理融合学部】

◆経営学科

「店舗経営ゲーム」岩本勝幸教授

「スポーツ体験会のマネジメント:効果を引き出す環境設定」石井十郎講師、木村達洋准教授

「香りを作る」的場英行准教授

◆地域社会学科

「『わかりやすい話』には何が必要?『声を磨くトレーニング』も体験!」荒尾千春教授

「非常食ってどんな味?~食べて・比べて・準備する!~」安部美和准教授

「『ありのまま』なんて存在しない? ―心がつくる世界の見え方―」川越敏和講師

◆人間情報工学科

「医療×工学×情報:見て・触れて・つくる!医療機器と3D設計体験 」佐藤綾准教授

「IoT技術を体験する:Pythonを使ってセンサデータを解析してみよう!」名取隆廣講師

「“同じ水”でも味が違う?~飲んで、測って、考える地域の水~」天野弘基助教

【農学部】

◆農学科

「マニキュアで植物のレプリカを作ろう~気孔の観察~」高橋秀行教授

「ホットケーキの色を変える ~植物の色素の不思議~」松田靖准教授

「身近な果物のデンプンを観察しよう!」佐伯爽講師

◆動物科学科

「あの動物なぁ~に?野生動物を見分けるワークショップ」岡本智伸教授

「体外受精技術の基礎 マウス精子のキャパシテーションを観察してみよう」松野雄太講師

「見える“こころ”、触れる“科学”。マウスの脳解剖ワークショップ」今井早希講師

◆食生命科学科

「麹菌(こうじ菌)を使って実験してみよう!生活の中の身近な化学“酵素”の不思議な働き」米田一成教授

「ねるねるサイエンス!お菓子で学ぶ食品の科学」外村彩夏講師

「1分でわかる?自分の健康度チェック」安田伸教授、富永悠幹氏(本学職員)