農学部動物科学科の佐藤祐介准教授らの研究チームが、熊本の特産である馬刺しの“美味しさ”を科学的に明らかにしました。マウスを用いた実験で、馬肉をはじめとする生肉が加熱肉よりも強く好まれることを確認し、この現象を「Meat Cooking Paradox(肉の加熱パラドックス)」と名付けました。これは、熊本の食文化を科学的に裏付けるとともに、人類の食文化や進化を考える上でも新しい視点を提供する成果です。

▼本研究の論文タイトル・掲載Webサイト

研究論文タイトル:The ‘Meat Cooking Paradox’: Why raw and rare meat still appeals – insights from a mouse model

掲載サイト:Science Direct

雑誌名:Applied Food Research

研究の目的

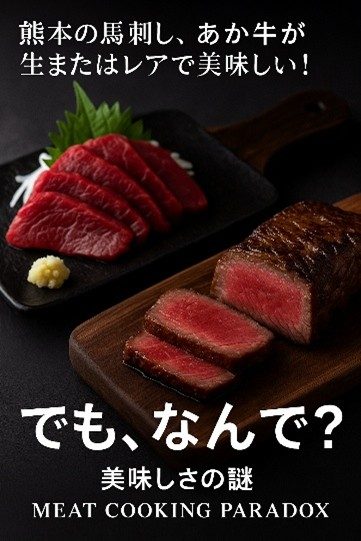

肉は「焼いた方がおいしい」というのが世界共通の常識ですが、日本には熊本名物の馬刺しをはじめ、生肉を楽しむ食文化も残っています。

「なぜ人は加熱した肉を選ぶのか?」「なぜ一方で生肉も好まれるのか?」――この矛盾は、これまで科学的に十分説明されていませんでした。

本研究は、熊本の馬刺し文化を科学的に裏付けるとともに、肉のおいしさの本質や人類の調理習慣の起源を解き明かすことを目的として行われました。

Meat Cooking Paradoxとは?

「肉は火を通した方が美味しい」という常識と、「生肉やレア肉にも強い魅力がある」という事実が同時に成り立つ――その一見矛盾した現象を指します。

本研究で、佐藤准教授がこれを『Meat Cooking Paradox(肉の加熱パラドックス)』と名付け、新しい概念として提唱しました。

研究の内容・方法

研究チームは、マウスに「生肉」と「加熱した肉」を同時に与えて、どちらを多く食べるかを調べる「選択試験」を行いました。試験には、熊本の特産である馬肉(馬刺し相当)とあか牛を用い、複数の条件で比較しました。

どのようなことが明らかになったのか

試験の結果、マウスは一貫して加熱肉よりも生肉(あるいはレア肉)を好むことが明らかになりました。さらに、加熱による成分変化が嗜好性の違いに影響している可能性がわかりました。

研究成果から期待されること

今回の成果は、熊本の特産である馬刺しやあか牛の魅力を科学的に裏付け、地域ブランドの価値を高めることにつながります。また、肉のおいしさの仕組みを解明することで、新しい調理法や食品開発への応用が期待されます。

さらに、人類がなぜ調理を始めたのか、生肉文化がなぜ残ったのかといった食文化や進化の理解にも寄与する研究です。

佐藤准教授は、「実験でマウスが加熱肉よりも生肉をモリモリ食べる姿を見て、本当に驚きました。肉は焼いた方がおいしいというのが常識ですが、実際には生肉にも強い魅力があることを動物の行動から科学的に示せたのは大きな発見です。熊本の特産である馬刺しをはじめ、生肉文化を科学的に裏付けることは、地域の魅力発信にもつながると感じています」と話します。

また、今後の展望として「生肉が好まれる理由をさらに詳しく調べ、味や香りの成分を解明していきます。ヒトでの官能評価や文化的背景の調査も進め、熊本の馬刺しをはじめとする地域食文化の科学的価値を国内外に発信していきたいと考えています。さらに、「肉のおいしさ」の仕組みを応用し、新しい食品開発や食文化研究の発展につなげていくことを目指します」と話しています。

お問い合わせ先

九州カレッジオフィス 入試広報担当

TEL 096-386-2608

E-mail kuma-nyugaku@tokai.ac.jp