海洋学部水産学科の李銀姫准教授がコーディネーターを務める「漁する女子ジャパン」プログラムの特別企画が、9月7日に静岡キャンパスで開催されました。このプログラムは、講義やワークショップを通して漁業や漁村の魅力を伝えて女性の漁業への認識・参画を高め、漁業におけるジェンダー問題の解決や地域活性化を目指しています。今回の催しは、不漁などの影響を及ぼす「黒潮大蛇行」に関する知識を深めるとともに、漁業の未来を考える機会にしようと李准教授が企画したものです。

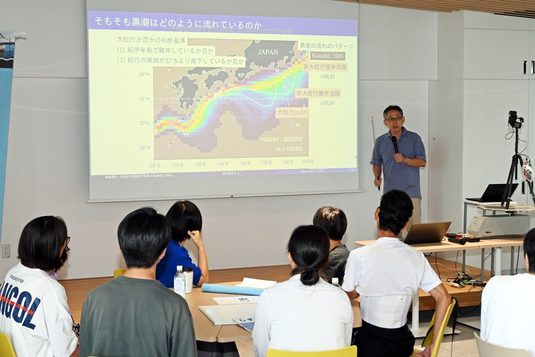

当日は、学生や行政・漁業関係者ら40名が来場しました。第1部の講演では、海洋理工学科海洋理工学専攻の植原量行教授が、紀伊半島で黒潮が離岸し、東海沖で北緯32度より南に位置している状態を指す「黒潮大蛇行」について解説。17年8月の発生から今年4月まで、観測史上最長となる7年9カ月にわたって継続した大蛇行の歴史や黒潮のメカニズムについて、気象庁の観測データや数値シミュレーションを示しながら説明しました。続く第2部の「しゃべり場」では、静岡県立漁業高等学園の阿久津哲也園長がファシリテーターを務めてトークセッションを実施。由比漁協や用宗漁協などの漁業関係者5名が登壇し、漁獲量の減少をはじめとする黒潮大蛇行による影響を報告しました。その後はグループに分かれ、漁業におけるさまざまな課題に関する解決策を考案。若手漁業者を育成するプログラムや、地魚の認知度向上に向けた漁業体験など、アイデアをホワイトボードにまとめて発表しました。

参加した平田汐里さん(海洋学部3年次生)は、「海女になりたいので、漁業関係者の方から実際の現場の話を聞けて非常にいい機会になりました」と話していました。李准教授は、「日ごろ漁業現場を訪問する中で関係者が黒潮大蛇行に関心を持っていることに気づき、今回のプログラムを考案しました。海洋物理学を専門とする植原先生からによる解説で海の現状を知ってもらえただけでなく、さまざまな立場の人が交流し、漁業の未来を考える機会を提供できたことをうれしく思います」と語っていました。