生物学部と大学院生物学研究科では10月2日に、札幌キャンパスでFD研修会「学部及び大学院の教育や研究における教員の学際性と国際性の向上」を実施しました。本学では、教員を対象とした組織的な研修を通して教育の質を高め、授業内容や方法の改善を図る取り組みとして、各学部・学科・研究科でFaculty Development(FD)研修を展開しています。今回は、生物学分野の研究成果を教育へ還元し、学際的な視点を共有することを目的に実施しました。当日は教員23人が参加し、活発な意見交換が行われました。

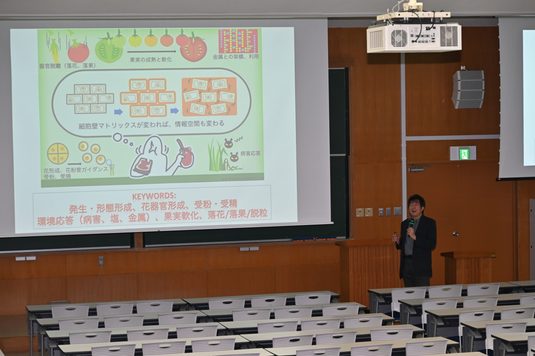

講師を務めたのは、今年4月に生物学部生物学科に着任した岩井宏暁教授です。筑波大学出身で日本学術振興会特別研究員の経歴を持つ植物生理学・園芸学が専門の岩井教授は、「植物細胞壁と金属の相互作用~力学的特性の変化~」をテーマに講演しました。岩井教授は、植物の成長や環境適応において細胞壁が果たす重要な役割を解説しました。細胞壁はセルロース、ヘミセルロース、ペクチンの3つの成分で構成されており、そのうちペクチンは細胞と細胞をつなぐ「接着剤」として働くだけでなく、カルシウムと結合して柔軟性を調整する機能を持つことを紹介しました。また、「花粉管の成長や分裂組織など、細胞間の接着と柔軟性が求められる部位でペクチンが特に重要な役割を果たしている」と説明し、アルミニウムが植物の成長に与える影響についても言及しました。さらに、アイソトープを用いたPETIS(Positron Emitting Tracer Imaging System)と呼ばれる手法により銅の移動を可視化し、ペクチンの生成を促す物質を与えることで、根における過剰な銅の蓄積が抑えられることも示しました。

講演の後半では、植物細胞壁の研究が食品産業や農業分野にも応用されていることを紹介し、「ペクチンはジャムや乳製品などの製造に利用されており、細胞壁の力学的特性を解析することで植物の硬さや強度を評価する研究も進められています。これらの成果が農業や食品加工における品質向上に寄与する可能性があります」と説明しました。質疑応答では、「ペクチンを土壌に与えることで植物の成長を促進できるか」という質問に対し、「直接与えるよりも、ペクチンの生成を促す物質を用いる方が効果的です」と回答しました。最後に、「ペクチンは植物の構造を支えるだけでなく、環境への適応にも深く関わっています。基礎研究の積み重ねが、将来の産業や環境課題の解決につながる可能性があります」と語り、講演を締めくくりました。