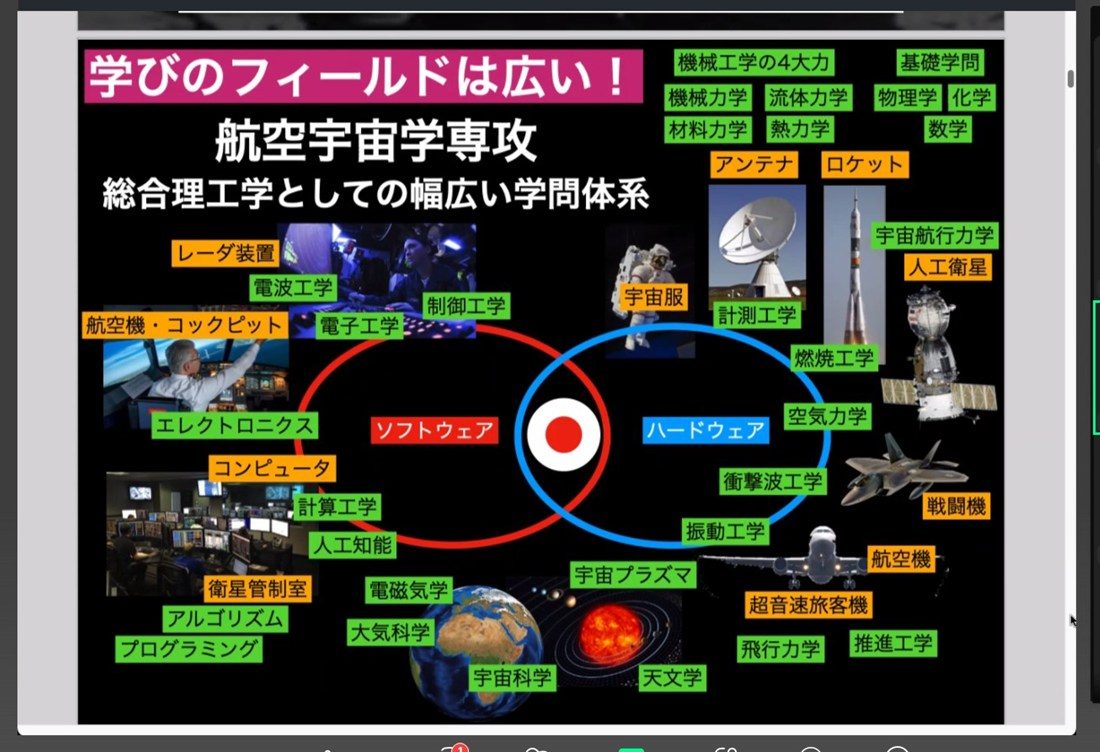

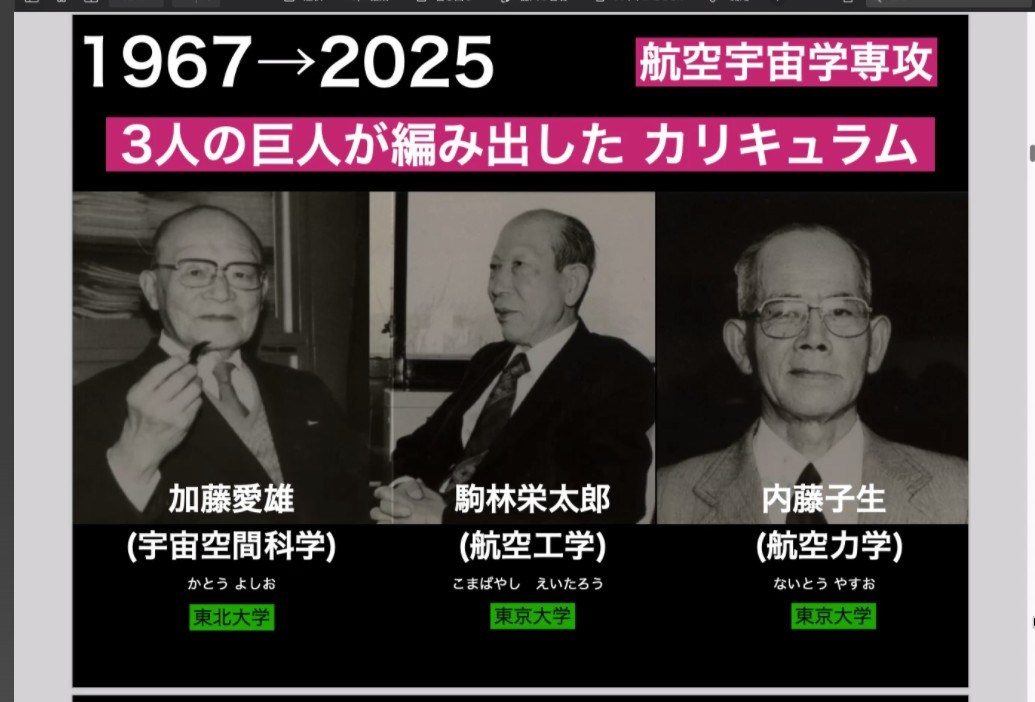

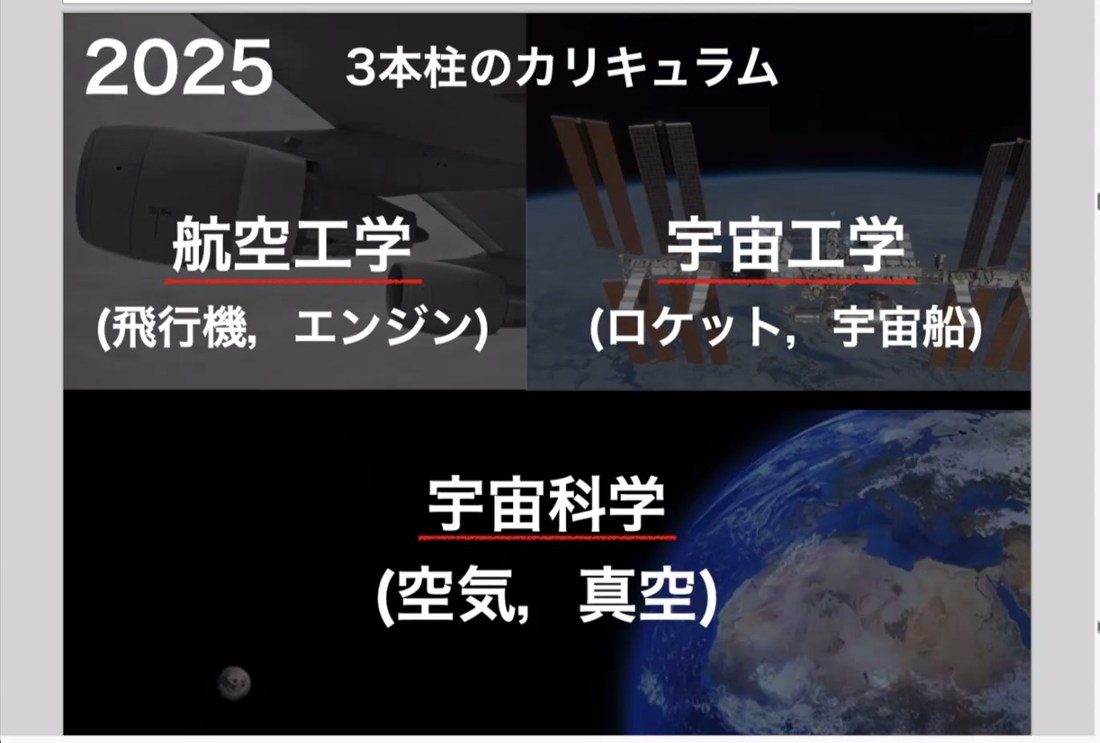

工学部航空宇宙学科航空宇宙学専攻では、7月20日に高校生を対象に初めての「航空宇宙学ワークショップ」をオンラインで開催しました。当日は、大阪や沖縄など各地から高校生約40名が参加。最初に専攻長の福田紘大教授が、「今日は専門的な講義も体験できます。ぜひ航空宇宙学の楽しさを体験してください」とあいさつし、田中真教授が1日のワークショッププログラムや概要を説明しました。田中教授は本専攻の歴史や4年間の学生生活なども紹介し、「本専攻は日本の航空宇宙学の発展を担った加藤愛雄先生、駒林栄太郎先生、内藤子生先生の “3人の巨人”が編み出したカリキュラムを引き継ぎ、私立大学の航空宇宙学分野で最も歴史と厚みのあるカリキュラムを構築しています。80年あまりの歴史の中で5000人以上の卒業生がさまざまな分野で活躍しており、女子学生の増加や大学院進学者が増えています」と近年の傾向についても話しました。

講義は、福田教授の航空工学に関する体験授業「空気を上手く使って未来の車、飛行機、船を創る」から開始。本学ソーラーカーチームの活躍を空力開発領域で支えていることや、無人飛行機や船舶の開発における企業とのコラボレーションなどの実績も紹介しました。池田知行准教授は宇宙工学に関する体験授業として、「電気推進システム~未来のロケットエンジンの仕組みと性能~」をテーマに講義。「はやぶさ2」に搭載されたイオンエンジンの機能なども紐解き、自身の研究を解説しました。参加者からは、「ドローンの開発に関与できますか?」「いちばん印象に残る研究は?」「宇宙空間における電気推進エンジンの技術は地上の航空機にも応用できますか?」など、航空宇宙分野への関心の高さがうかがえる質問が相次ぎました。

午後からは参加者がグループに分かれてワークショップを実施。自己紹介に続いて午前中に受けた体験授業や最新研究の紹介などを踏まえ、空や宇宙へのあこがれ、将来の目標や夢などを語り合いました。参加者は対話を重ねる中で、「人が乗れるドローンをつくりたい」「空の上に交通インフラを構築したい」「ブラックホールをのぞいてみたい」など、互いの航空宇宙への関心を高め合っていました。

各グループのワークショップを振り返り、共有した後、田中教授が2026年度の入学試験「総合型選抜学科課題型」について試験の手続きとスケジュール、ポイントなどを解説。最後に福田教授が、「本専攻は主体性をもって多様な人々と協働し、自ら学ぶ意欲を持った学生を求めています。思いを言葉にするためには数学や物理学だけではなく、国語や英語といった分野の勉強も欠かせません。ぜひ皆さんと一緒に社会を支え、世の中を変える航空宇宙学を学びましょう」と呼びかけました。